「世界最小サイズ」のLiDARで挑む【後編】 ~高精度なインフラ監視

2021/11/24 Toshiba Clip編集部

この記事の要点は...

- 世界最小「手のひら」サイズ&高解像度の「LiDAR」を開発した東芝の技術力とは?

- 「世界一」風通しのいい技術者たちが、たった1年で「世界一」の技術を実現!

- 自動運転以外にも活用 高精度なインフラ監視に役立つ東芝製「LiDAR」の未来

高度な自動運転の実現に欠かせない「ソリッドステート式LiDAR」。これは、これまで機械部品で行ってきた光のコントロールを半導体部品などで代用して、対象物との距離を測るものだ。前編では、LiDARの仕組みと、東芝だからこそ実現できた小型・低価格化につながる技術について解説した。

「ソリッドステート式LiDAR」は、小型・低価格化できる一方で、長距離の検出では解像度が低いという弱点を持っていた。しかし、東芝は、独自の技術を活用してその弱点に挑んだ。ソリッドステート化しやすい非同軸型を採用し、新技術を搭載した「SiPM※」を開発することで、長距離でも解像度が高い検出を可能にしたという。その結果、「レベル4以上の高度自動運転の実現に貢献するLiDAR向け受光技術」が完成した。

※Silicon Photo Multiplier:超高感度の受光セルが集合したデバイス

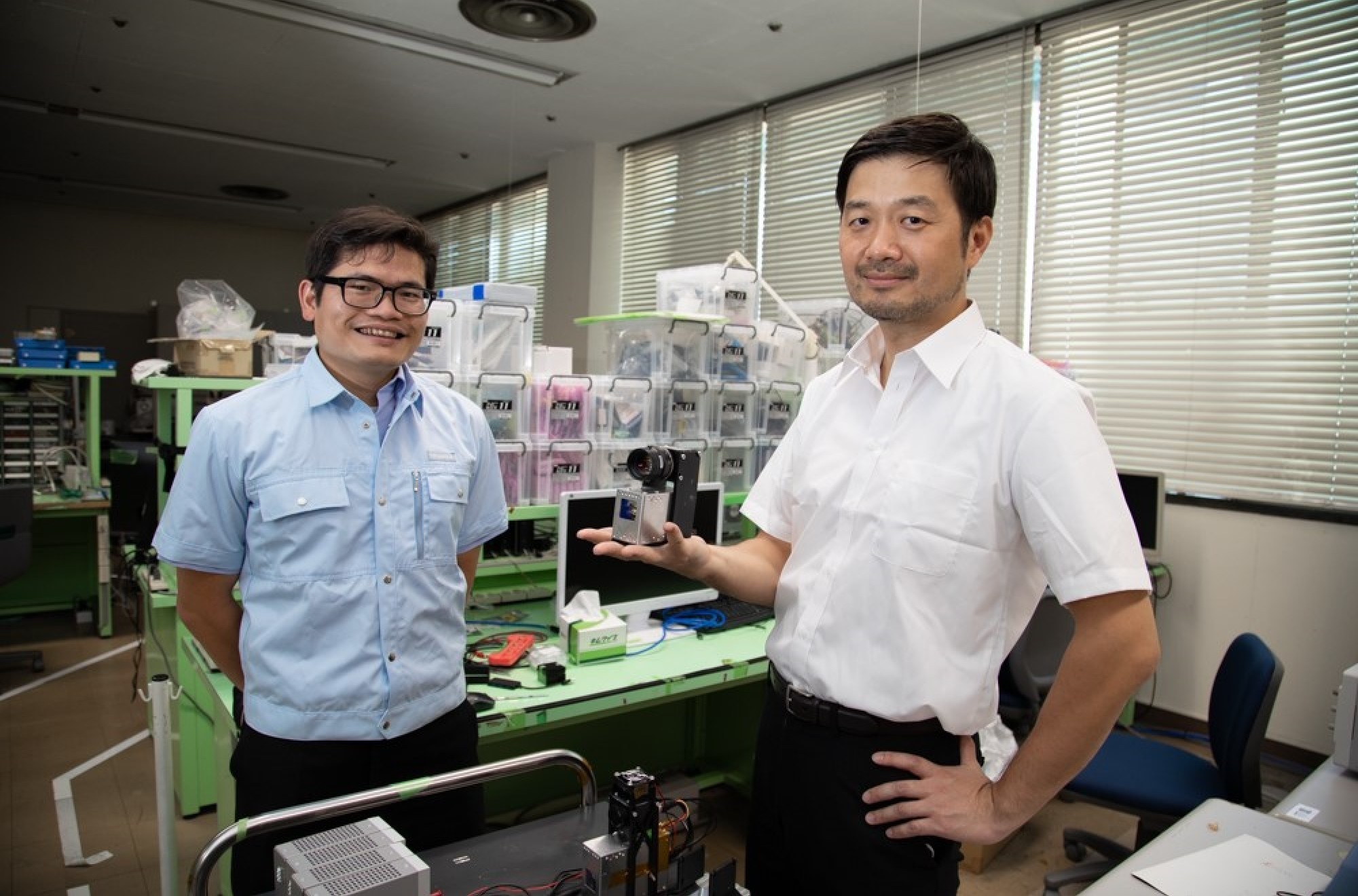

そして、この技術は、「世界最小サイズ・最高画質で最長測定距離200mのソリッドステート式LiDAR」へとつながる。【後編】では、その仕組みと高性能ソリッドステート式LiDARによって実現する社会について、引き続き開発チームのリーダーである、研究開発センター IoTエッジラボラトリーの崔氏に話を聞いた。

株式会社東芝 研究開発センター 情報通信プラットフォーム研究所 IoTエッジラボラトリー 上席研究員 崔 明秀氏

「ハイブリッド混載型SiPM」の採用で、世界最小サイズと高解像度化を実現

2020年7月に発表された「レベル4以上の高度自動運転の実現に貢献するLiDAR向け受光技術の開発」。小型化・低コスト化を実現するソリッドステート式において、従来の機械式と同レベルの200mの長距離測定を達成した。翌2021年6月、この技術を応用し進化させて開発した東芝のソリッドステート式LiDARは、「世界最小サイズ・最高画質で最長測定距離200m」を実現。2020年7月の発表から、わずか1年で「世界最小サイズ」の実験成功へとこぎつけた。

開発チームリーダーの崔氏は、「実は2020年の段階で、もう一段階進んだ小型化、高解像度化は可能だと確信していました」と語る。頭にあったのは「SiPMのハイブリッド化」だ。「SiPM」 とは、微かなレーザーの反射光でも高感度に検出できるデバイスだ。超高感度の受光セルが集合したデバイスと、そのデバイスを制御する複数のトランジスタ回路から構成されている。2020年に発表した技術では、受光セルを再起動させるトランジスタを活用して、高解像度化と小型化を実現した。

「まず、改めて2020年に発表した技術について説明します。従来の『SiPM』では、一度光を検出した受光セルは、一定時間応答ができなくなっていました。そのため、多くの光を漏れなく検出するには、数多くの受光セルが必要になります。

その分、面積が大きくなり、実用化しにくい。そこで、応答が停止した受光セルを再起動させるトランジスタを『SiPM』に搭載し、応答できない時間を短縮させ、小型化を可能にしました」(崔氏)

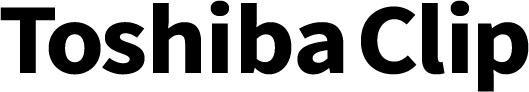

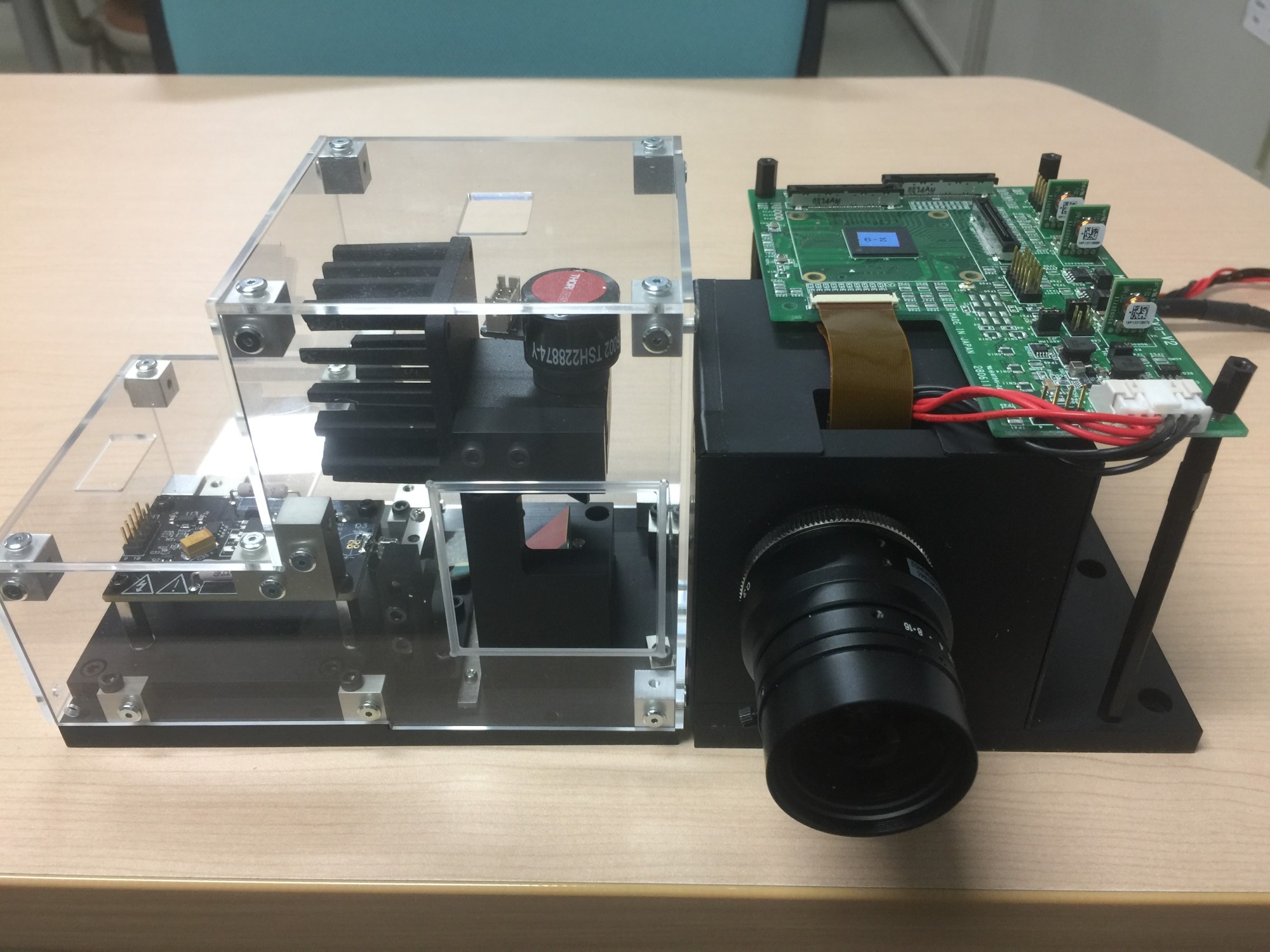

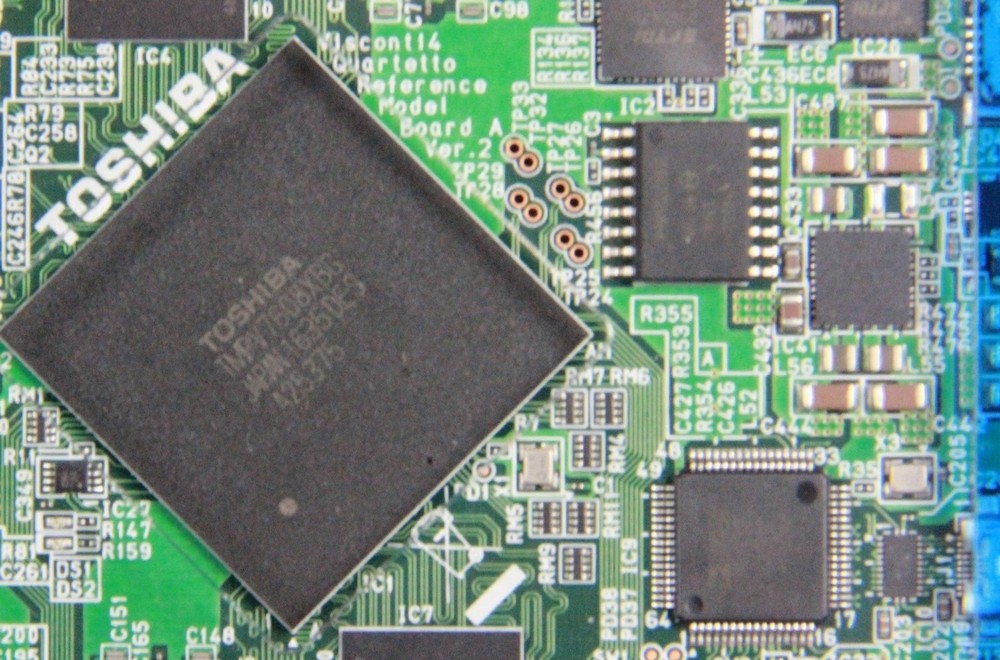

LiDARの小型化に貢献した、東芝開発の「2次元SiPMアレイチップ」

ここまでは、【前編】でも説明した通りだ。では、「世界最小サイズ」を実現するのに、どんな苦労があったのだろうか。崔氏は以下のように語る。

「一度光を検出した受光セルを再起動させるトランジスタを使うのは、2020年7月に発表したものと同じです。今回、挑戦したのは更なる『小型化』と『高解像度化』。

そもそも、『SiPM』の感度を向上させるには、高耐圧のトランジスタを使って受光セルへ高い電圧を供給する必要があります。前回のトランジスタは、中耐圧を使っていたのですが、今回は高耐圧と低耐圧の2種類を搭載しました」(崔氏)

2020年7月に発表したLiDARの試作品

受光セルに高い電圧を提供するトランジスタは、高耐圧を使用。一方で、一度光を検出した受光セルを再起動させるトランジスタは、低い電圧で十分であるため低耐圧を使用。

「また、新たに開発した絶縁トレンチをトランジスタと受光セルの境界面に挟むことで、これまでトランジスタの保護に必要だった幅の広いバッファ層が不要となり、より一層の小型化を実現しました」(崔氏)

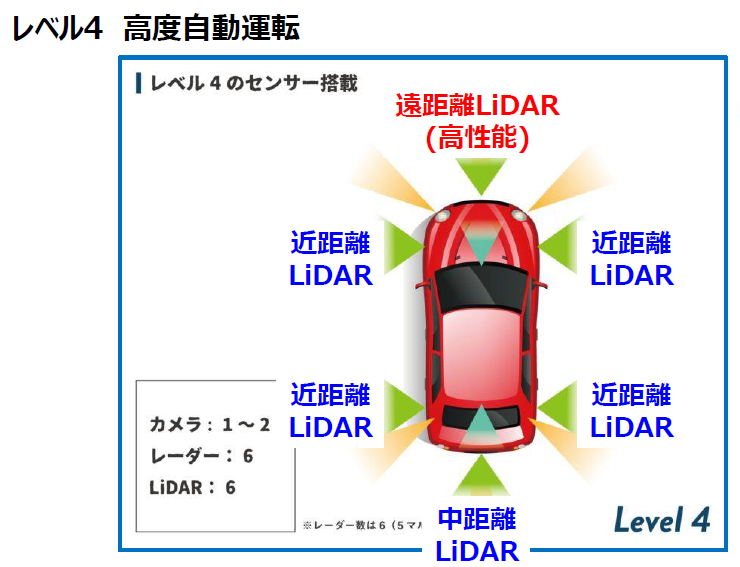

自動運転の基準レベルが上がるほど、LiDARの搭載数は増えていく。“レベル4”は、6個のLiDARを必要とするため、「小型で高解像で低価格」を求められる

高電圧を供給できる高耐圧トランジスタを使えば、SiPMの感度は高くなり、微細な光でもしっかりと受光して測定距離を延ばすことができる。つまり、より長距離・高解像度を実現したソリッドステート式LiDARに近づくわけだ。しかし、高耐圧トランジスタはサイズも大きくなる。そこで、全体ではなくSiPMの感度に関わる部分だけを高耐圧にして、それ以外は低耐圧にすることで、サイズは小さく、長距離・高解像度をさらに進化させることができた。名付けて「ハイブリッド混載型SiPM」だ。

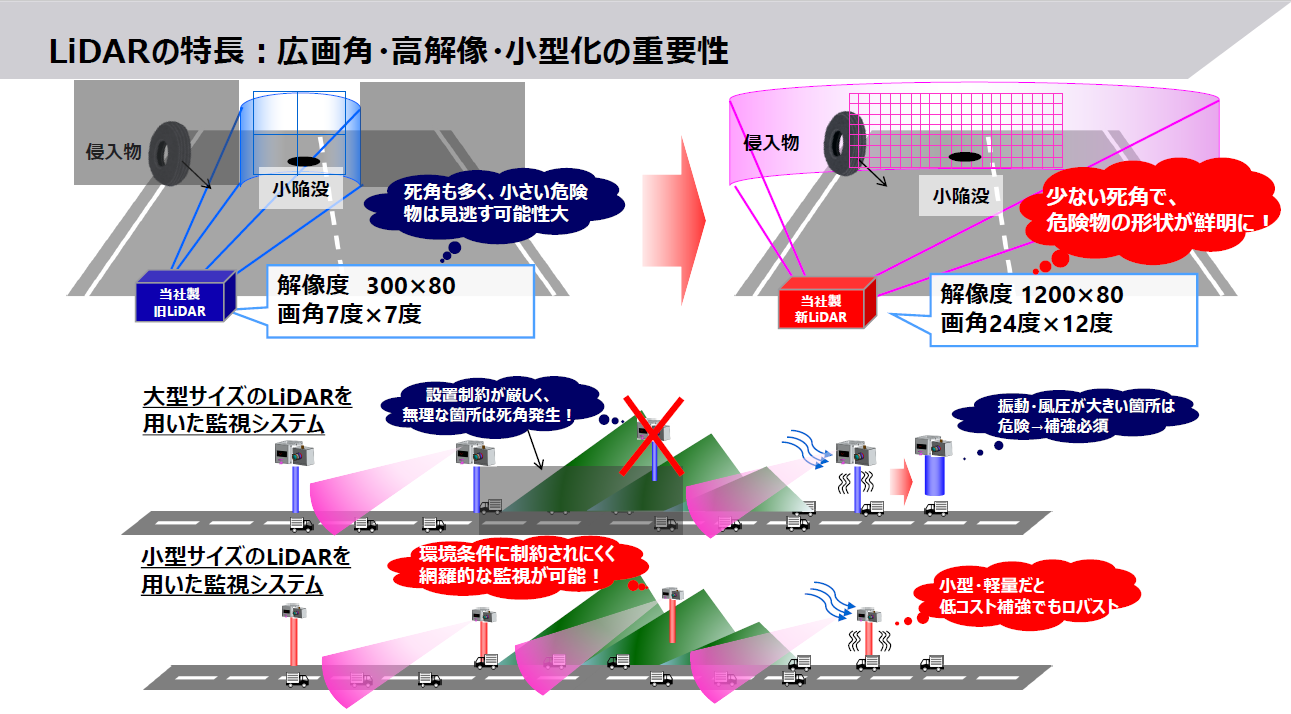

「このハイブリッド混載型SiPMを採用したLiDARは、性能が大きく向上しています。従来比で、サイズは1/4に縮小、解像度は4倍の1200×80画素に向上、画角は7度×7度から24度×12度になりました。

さらに、東芝独自の『デバイス温度補正技術』を組み合わせることで、振動・風圧・気温変化などが厳しい環境においても、高い性能を維持できます」(崔氏)

たった1年で「手のひらサイズ」LiDARを実現した秘訣は、技術者同士の“風通しのよさ”

崔氏は今回の進化を、「コロンブスの卵のようなもの」と語る。決して、技術的に新しい発見や発明があった訳ではないという。「重要なのは、昨年発表した技術を、1年でお客様のフィールドで使える完成度まで高められたこと」と自負する。LiDARの技術は日進月歩。できるだけスピーディーに開発を進めることにこだわった。

世界最小の「手のひらサイズ」を実現した、東芝の「ソリッドステート式LiDAR」(2021年6月発表)

このスピード感を実現できた理由は、2つある。1つは、できるだけシンプルな仕組みを目指したことだ。「シンプルな技術は筋が良い。これが僕の持論です。その技術で特許を取るときも、シンプルであればあるほど、権利行使ができる範囲も広がります」と崔氏は語る。また、シンプルな構造と仕組みは、素早い試作品製作の後押しとなった。

しかし、シンプルなだけでは、1年という短期間での発表は難しかっただろう。もう1つの理由は、事業部、そして工場との信頼関係だ。崔氏が所属する研究開発センターは、その名の通り、事業に使えそうな基礎技術を研究している。事業部が工場で試作品を作ってくれなければ、形にはならない。

「事業部も工場も、日々の業務で忙しい。通常業務の合間を縫って、僕らの試作品を作ってくれています。そこにリスペクトを払うのは当然ですが、さらに、この技術にどういった効果があり、事業化することでどのような社会課題を解決できるのかを丁寧に説明しました。そして何より、これを1年でやりきるんだ、という強い決意でお願いをしたんです」(崔氏)

「正直、スタートアップなどに比べると、スピード感に劣るのは社内の誰もが認めるところ」と忌憚なく述べる崔氏だが、わずか1年で大幅な改良に成功したスピード感あるLiDAR開発に象徴されるように、そういった状況も徐々に変わりつつあるのも事実だ。その根底にあるのは、モノづくりの歴史で培われた社風だ。

「技術屋同士の風通しは、世界一いい会社だと思っています。本気なら色々な部署が積極的に協力してくれる。もう1つ、新しい芽を摘まずに育ててくれますね。育つまで、温かく見守ってくれます。

こういった社風を生かしながら、合理的にマネジメントできるようになれば、きっと世界を出し抜けるような取り組みができるはず。それを期待しているからこそ、僕は東芝で研究を続けているんです」(崔氏)

自然災害と物流の効率アップにも貢献、高精度なインフラ監視に役立つ東芝製「LiDAR」

今回発表した「世界最小サイズ・最高画質で最長測定距離200mのソリッドステート式LiDAR」も、世界を出し抜き、新しい価値を提供する事業につながるかもしれない。LiDARと言えば、まず頭に浮かぶのは高度な自動運転への応用だ。市場は急速に拡大しており、2030年には車載用のみで4,200万台/年の市場規模が予想されている。もちろん、今回の高性能ソリッドステート式LiDARも、自動運転への搭載が期待されている。しかし、狙いはそこだけではないという。

目指したのは、高精度なインフラ監視だ。独自のデバイス温度補正技術を組み合わせることにより、振動・風圧・気温変化などが厳しい環境においても高い性能を維持。集中豪雨時の斜面崩壊や道路などへの土砂流入、突風による落下物、大雪による積雪などの迅速な検知など、屋外への常時設置が必要となるインフラ監視への適用も可能になった。

大型サイズのLiDARと小型サイズLiDARで、インフラ監視システムとして適用した場合を比較した図

「背景には、コロナ禍と異常気象という社会課題がありました。国内貨物の2020年度総輸送量は7.2%減少しています。また、異常気象では大雪による立ち往生や大雨による道路陥没、法面崩壊なども頻繁に発生しています。そして、この悪影響が相乗効果でより悪い状況を生み出している。

その解決方法として、コロナ禍に対しては輸送自動化による省人化効率化が、異常気象に対してはリアルタイムでルート上の障害を共有することが期待されています。いずれも、東芝が開発した、高性能ソリッドステート式LiDARが役立つと考えています」(崔氏)

まず見据えるのは、道路脇や線路脇への設置だ。高価格な機械式LiDARを設置しようとすると莫大な予算となるが、ソリッドステート式LiDARならばコストを抑えることができる。また、機械式は筐体も大きく設置場所が限られ、その大きさから強風や振動にも強くない。小型なソリッドステート式LiDARなら、設置場所の制約も少ない。また、機械部品が少ない分、トラブルやメンテナンスも最小限で済むといった利点がある。

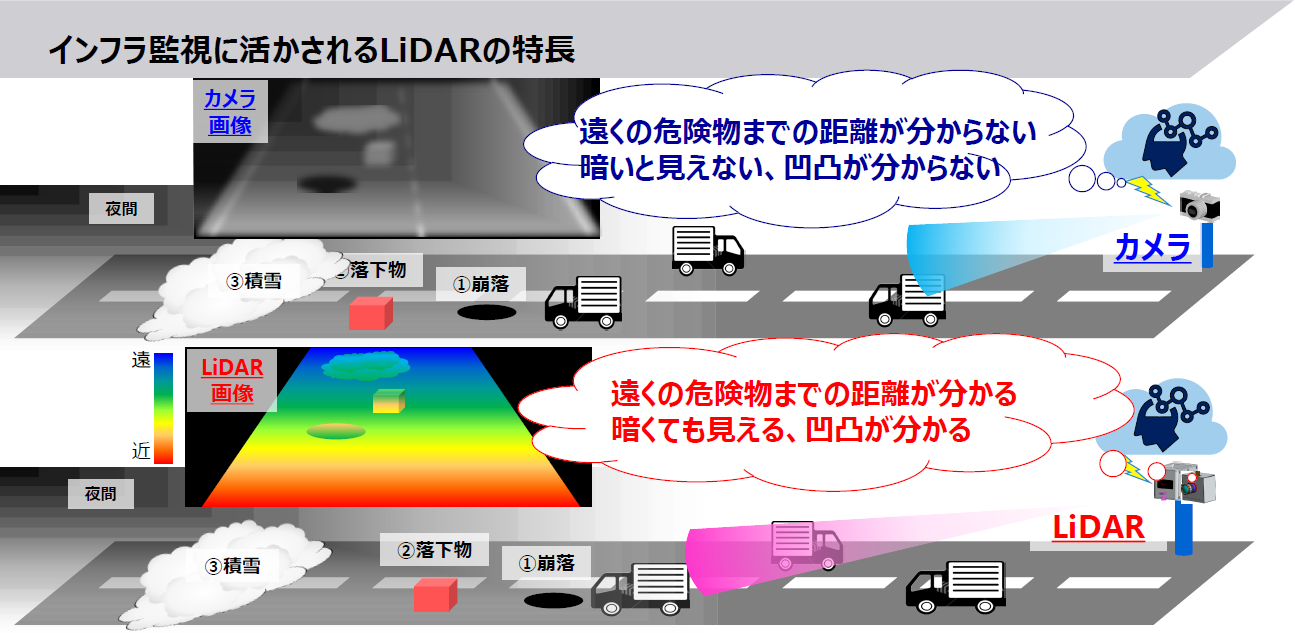

「カメラでもいいじゃないか、という声もありますが、カメラでは遠くの危険物や凹凸が見えなかったり、暗いと写らなかったりするデメリットがあります。高性能ソリッドステート式LiDARなら、200m先まで見渡せるし凹凸も把握できます。もちろん、暗いところでも対象物を正確に見ることができます」(崔氏)

インフラ監視に適用した際の、カメラとLiDARによる機能差を表した図

具体的には、ソリッドステート式LiDARであれば、前方40mにある深さ20cm×幅30cmの陥没や、前方80mにある高さ30cm×幅30cmの危険物なども把握できる。「道路上の危険を事前に知ることができれば、自動運転もさらに安全になるはずです」と崔氏。

今後は、自動車側だけでなく交通インフラ側もLiDARを活用することで、より安全で進化した自動運転を目指していくそうだ。

2024年頃には、インフラ監視「LiDAR」として展開

まずは、「世界最小サイズ・最高画質で最長測定距離200mのソリッドステート式LiDAR」の成功で、実験段階での実用化に目途をつけた。次は、2年後を目途に商業ベースの実用化を目指す。実は、そのためには、もう1つ必要な部品がある。それは、対象物をスキャンするために投光部から発せられるレーザーを左右に振る「MEMSミラー」だ。崔氏は、「MEMSミラーを搭載してこそ、より小型化された完璧なソリッドステート式LiDARが完成する」と語る。

「LiDARは様々な精密部品を組み合わせた機械です。これまでの日本の大企業は、自前主義で全てを開発しようとしていました。しかし、時代は変わりました。東芝のLiDAR事業も共創によって、様々なパートナーさんと手を組んで作り上げる必要があると考えています」(崔氏)

崔氏は、「まずは2023年中に市販のソリッドステート式LiDARを完成させて、2024年頃からインフラ監視へと展開していきたい。その後、車載用への展開と実用化を目指します。最終的には、東芝の得意分野であるAIと組み合わせて、インフラ監視のソリューソンを目指します。東芝は様々なカンパニーがあり、そのなかでもプラントの維持、メンテナンスとは相性がいいのではないでしょうか」とロードマップを示す。

2024年以降の「LiDAR」事業におけるロードマップを示す崔氏

この先の未来には、ロボティクスやドローン、セキュリティなどにもLiDARの活用が考えられる。東芝は多岐にわたる事業を手掛けており、取引のある業種も多い。様々な業界へとLiDAR技術を水平展開することで、安心、安全、そして環境に優しい社会への一助となることだろう。

![]()