現場の安全を支えるMULiSiTEN™とは?~適時・的確な対策を支援する東芝AIの優位性~

2025/11/21 Toshiba Clip編集部

この記事の要点は...

- 2025年6月に義務化された熱中症対策に貢献。現場の「頑張り過ぎ」を防ぐ

- 複数のセンサデータとAI技術で、将来リスクと対策コストを考慮した最適な行動を提示可能に

- 現場の声を活かし、研究者と事業部門が連携して開発。今後は熱中症以外の労災予防支援を含む総合安全管理システムへ進化

近年、夏期の気温上昇などの影響もあり、作業現場における熱中症発症のリスクが年々高まっている。厚生労働省は、労働安全衛生規則を改正し、2025年6月1日から事業者への熱中症対策を義務化した。この改正により、事業者には熱中症の初期症状での見落としや対応の遅れを防ぐため、体制整備、手順作成、および関係者への周知が義務付けられた。

過酷な環境下で働く作業者の体調管理・安全確保は、企業にとってすぐに対応すべき重要な課題となっている。しかし、従来の現場管理者の経験や感覚に頼る安全管理では、その場の状況に応じた的確な対策を講じることが難しいケースが多い。

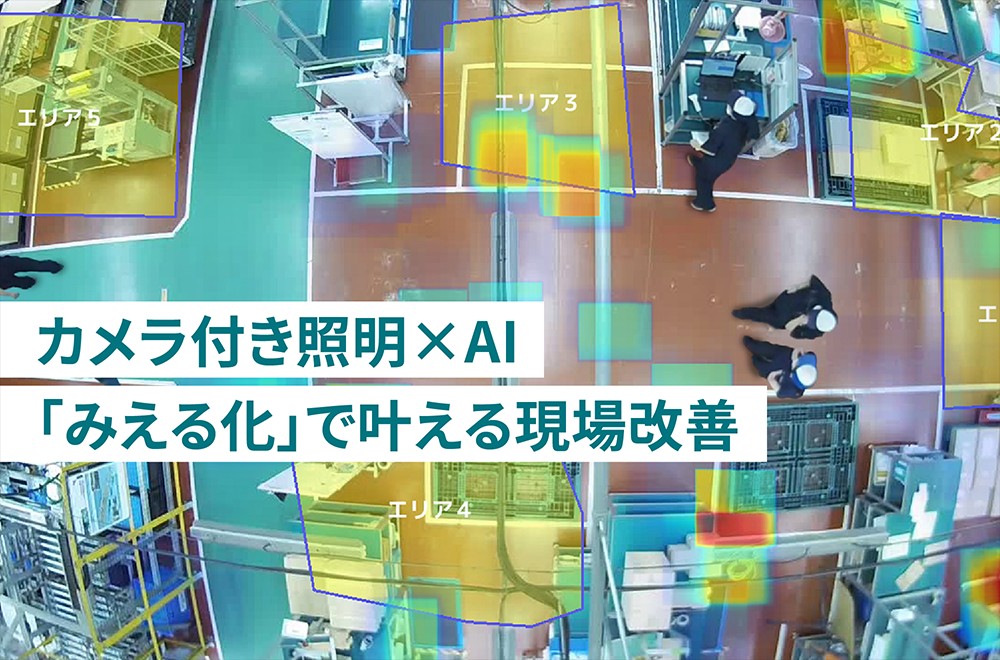

こうした課題を解決するために東芝が開発したのが、リストバンド型センサ「MULiSiTEN™(マリシテン)」である。MULiSiTEN™が実現するのは、単なる生体データや環境データの「見える化」だけではない。収集したデータをリアルタイムでAIが分析することで、重大なインシデントの発生リスクを低減し、作業者の体調管理や改善活動を支援し「現場力」の向上の実現を目指す。

本稿では、このMULiSiTEN™の開発に携わった3名のキーパーソン、事業責任者の坂田真一郎氏、AI技術の専門家である門倉悠真氏、データサイエンティストの池司氏への取材を通じ、東芝AIがどのように現場の安全管理を革新するのか、その技術の優位性と開発の裏側に迫る。

現場の「頑張り過ぎ」を防ぐ。開発の原点にある想いと製品名の由来

MULiSiTEN™を開発した原点には、「作業者が安心して働ける現場を提供したい」という強い想いがある。事業責任者である坂田氏は、特に「頑張り過ぎてしまう人」を守ることの重要性を強調する。

「集中して作業に没頭する人は、自身の限界を超えても無理をしてしまいます。しかし、その頑張りや辛さは、外からは見えません。急に体調を崩してしまってからでは遅いんです。だからこそ、センサで客観的な数値を計測し、その人の状態に合わせて適切なタイミングで休憩や水分補給を促す必要があると考えています」(坂田氏)。

話は少々それるが、読者の多くが気になっているのが製品名ではないだろうか。ご推察の通り、MULiSiTEN™の読み方である「マリシテン」は、陽炎を神格化した守護神の摩利支天が由来となっている。MULiSiTEN™は、多様なセンサを持つ端末という意味のMulti Sensing Terminalが基になっているが、その名に込められたのは、摩利支天の守護の願いにちなみ、熱中症発症のリスクを高める「暑さストレス」をはじめとした様々な作業リスクから、働く人々を守りたいという願いなのだ。

MULiSiTEN™には、光学(脈拍用)、加速度(3軸)、角速度(ジャイロ3軸)、温度、湿度、気圧、GNSS(GPS)などの様々なセンサが搭載されている。これらのセンサから得られる生体データと環境データを組み合わせ、事前に設定する個別情報(脈拍(通常時)・活動量・身長・体重など)を元に演算し、装着者ごとの暑さストレスレベルを表示できる。

また、作業者の体調の変化に加えて、周囲の温度・湿度をはじめとする環境の変化と位置情報は、リアルタイムで管理者に送信され見守りが行われる。さらに、気圧センサによる高所(1.5m以上)からの落下の検知など緊急時の情報は、管理者だけでなく周辺の作業者にも通知されるため、迅速な救出活動が期待できる。

適時・的確な対策をAIが支援する。東芝独自の「暑さストレス対策推薦技術」

坂田氏らは、MULiSiTEN™を単なる見守りのための計測機器で終わらせるつもりはない。実際に現場で作業する人々に、より大きな安心を提供するために、どうしても必要であると考えていた機能があった。それが、暑さストレス対策を適時・的確に推薦する機能だ。

「計測したいという顧客ニーズの背景には、何かの課題に対しての対策や改善をしたいという要望があります。私たちに求められているのは、生体データや環境データの見える化だけでなく、その先の『今、何をすればいいのか』の提案なのです」と語るのは、AI技術の専門家である門倉氏だ。

MULiSiTEN™を使えば、周囲の気温や湿度、作業時間や開始時からの移動距離など様々なデータを得られる。だが、それらのデータを元にした休憩指示などの暑さストレス対策は、これまで現場管理者の経験や感覚に頼っていた。

休憩時間やそのタイミングなど、最適解は人それぞれだと門倉氏は語る。細かく休息を取ることが、健康リスクを最小化し作業効率を最大化させる人もいれば、逆の場合もあるだろう。また、同じ人でも当日の体調や作業内容によっても異なってくる。

「現場管理者が、それをすべて把握して管理するというのは不可能です。そこで私たちは、医師や大学、研究機関など、様々な熱中症対策の専門家と連携・共同研究を行い、暑さストレス対策を支援するAIの開発に取り組んでいます」(門倉氏)

専門家や実際の現場と連携して取得した大量のデータと医学的知見から開発した高精度モデルを用いて、これまで現場管理者の経験や感覚に頼っていた従来の対策決定プロセスを、高精度なAIで支援する画期的な技術開発に取り組んでいるという。

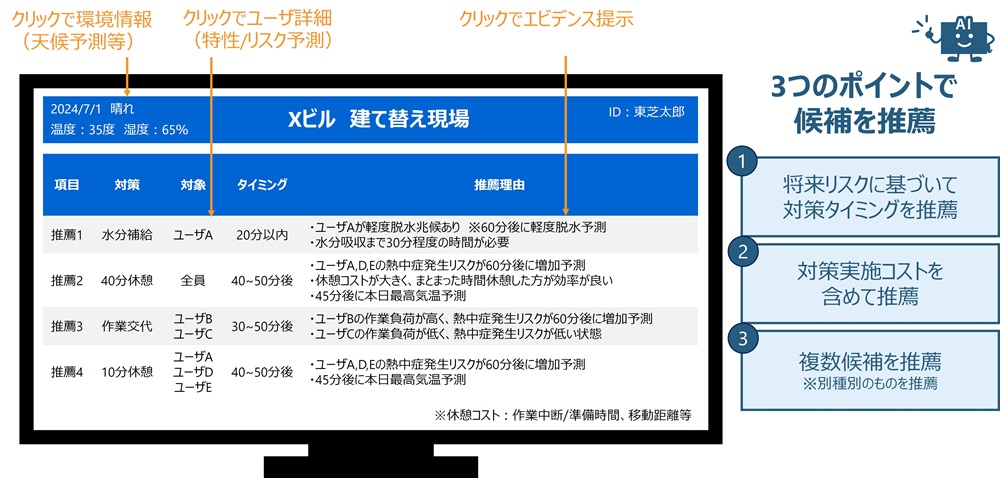

「暑さストレスレベルのデータは、『計測できても活用するのに、スキル・ノウハウ・時間が必要』という課題がありました。そこで、リスク予測モデル、対策効果予測モデル、推薦モデルという複数のAI技術を組み合わせて、最適な対策とそのタイミングを提示する『暑さストレス対策推薦技術』を開発しました」と門倉氏は説明する。

この推薦技術は、以下の3つのポイントで適時・的確な個人別の対策を提示する。

- 将来リスクに基づいた対策タイミングを推薦

現状だけでなく、60分後などの将来的なリスクの増加を予測し、水分吸収に必要な時間や、最高気温の予測なども考慮して、最適な対策のタイミングを提示する。 - 対策実施コストを含めた推薦

休憩に伴う作業の中断時間や移動距離などの「対策実施コスト」を考慮し、最も費用対効果の高い対策を提案する。 - 複数候補を推薦

複数の異なる種類の対策を推薦する。

医師や大学、研究機関などとの共同研究で得られた客観的で医学的な指標や知見を取り込み、AIの学習データとして活用している点は、他社にはない東芝の大きな強みの一つだと門倉氏は言う。

実際に、暑さストレスにさらされる現場で暑さストレス対策推薦技術の実証実験をすべく、消防隊にMULiSiTEN™を装着してもらったという。炎にさらされる環境から身を守るための消防服は、外からの熱を中に通さない代わりに、中の熱も外に逃がさない仕様になっている。そのため、消防服の中は高温・高湿な状態になり、熱中症になるリスクは非常に高い。過酷な状況で活動する消防隊の事例は、極端な例ではあるが、MULiSiTEN™に暑さストレス対策推薦技術を加えることで、消防活動の作業総時間と質を維持したまま、高リスクな作業時間を99%削減※1できたと門倉氏は振り返る。

※1 2024年6月~8月実施の当社実証実験に基づく。

研究者と事業者が密に連携する、東芝だから実現できたこと

MULiSiTEN™の開発は、製品を販売する事業部門と最先端技術を研究する総合研究所が、二人三脚で進めてきた成果であると三人は口を揃える。

データサイエンスを専門とする池氏は、「私たち研究者が『すごい』と思っている技術でも、社会貢献できなければ意味がありません。事業部門が現場の課題をヒアリングし、『こういうデータが必要だ、こういう分析が現場に役立つ』というフィードバックをくれるからこそ、技術を磨き、確実に役立つものを目指して開発できるのです」と語る。

「過酷な現場に自ら足を運び「どれくらい大変か」を肌で感じて研究所に持ち帰れるのは、単なる数値データだけでなく、現場の作業者の「どう困っているのか」「何が欲しいのか」という生の声なのです」と池氏は言う。

さらに、東芝の強みは、「多様な専門性」にあると門倉氏は言う。

「研究者がフランクに部門を超えて連携できる風土も大きなアドバンテージですね。MULiSiTEN™の評価版を社内で配布したら、たくさんのフィードバックが集まりました。しかも、意外な発想の評価をしてくださる方もいて、本当にみんなモノづくりが好きなんだなって感じますね」(門倉氏)

また、東芝は様々な作業現場を持っていることも大きな強みだと池氏は言う。MULiSiTEN™を必要とする現場が社内にもあるというのは、生きた声をすぐに聞けるという大きなアドバンテージなのだと。

未来の現場安全管理へ:MULiSiTEN™の展望

MULiSiTEN™は、今後もソフトウェア・ファームウェアのアップデートによる機能拡張を予定しており、進化し続ける。現在の主要機能は暑さストレス対策だが、今後は「作業全般の安全・健康管理システム」へと進化していくことを目標としている。

「リストバンド型ですが、腰に付けて作業していただくことで、現場の導線上の段差や、障害物を跨ぐ歩行などを検出できます」(池氏)

動線上にあるわずかな段差は、転倒のリスクとなる。池氏は、MULiSiTEN™から得られるデータを解析して、転倒リスクのある環境の検出のような、暑さストレス以外の労災予防にも活用していくことを考えている。腰に装着したセンサの歩行データから、段差やケーブルなど転倒リスクの高い場所を推定し、管理者に警告することが可能だと考える。これは、単に「転倒したことを検知する」のではなく、「転倒する前に予防する」という点で画期的な機能と言えるだろう。

このように、MULiSiTEN™を通して東芝が目指すのは、「作業者の総合的な安全・健康管理システム」だ。MULiSiTEN™から得られるデータを元に「今この人は、こうした方がいい」という数値を伴った具体的な指導を行う。

また、暑さだけでなく、将来的には心的なストレスなど、シーズンを問わず活用できる機能拡張も視野に入れているという。

AIが作業効率と安全性を考慮して、最適な休憩タイミングや人員配置を推薦することで、現場の生産性を維持しつつ、誰もが安心して働ける環境を実現するために、これからも東芝は挑戦し続ける。

※社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。