超電導モーターこそ、カーボンニュートラルの救世主【後編】 ~次なる目標は、超電導モーターで空を飛ぶ!

2023/02/03 Toshiba Clip編集部

この記事の要点は...

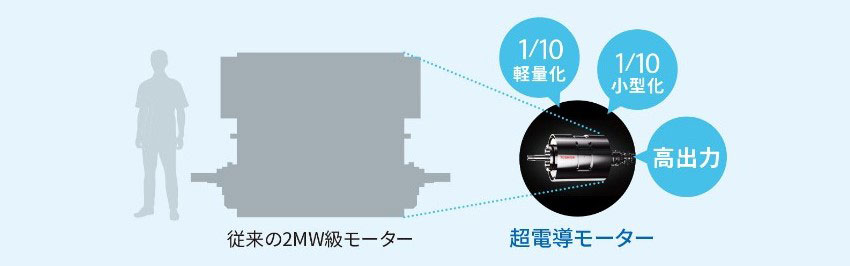

- 従来型と比較し10分の1以下に軽量・小型化、でも出力は同等!

- 社会課題から技術開発を考える。東芝超電導モーターを開発できた理由。

- 「技術の前では全員平等」で、同じ目標に突き進む風土とは?

今、航空業界では、2024年以降に国際線航空機が排出するCO₂を、2019年と比べて15%削減し、2050年には実質ゼロにすることが目標だ。その対応として、航空機を化石エネルギーではなく電気エネルギーで飛ばすために、東芝が世界初の「軽量・小型・高出力の超電導モーター」を完成させた経緯について【前編】でご紹介した。

脱化石エネルギーを至上命題として、次世代航空機の開発に乗り遅れないよう各社が競い合っている。その中核部品として超電導モーターは期待されており、様々な研究機関、ベンチャーが激しい競争を繰り広げてきた。だが、必要な出力(2MW)を実現し、航空機に載せられる軽量・小型のものは開発に成功していなかった。

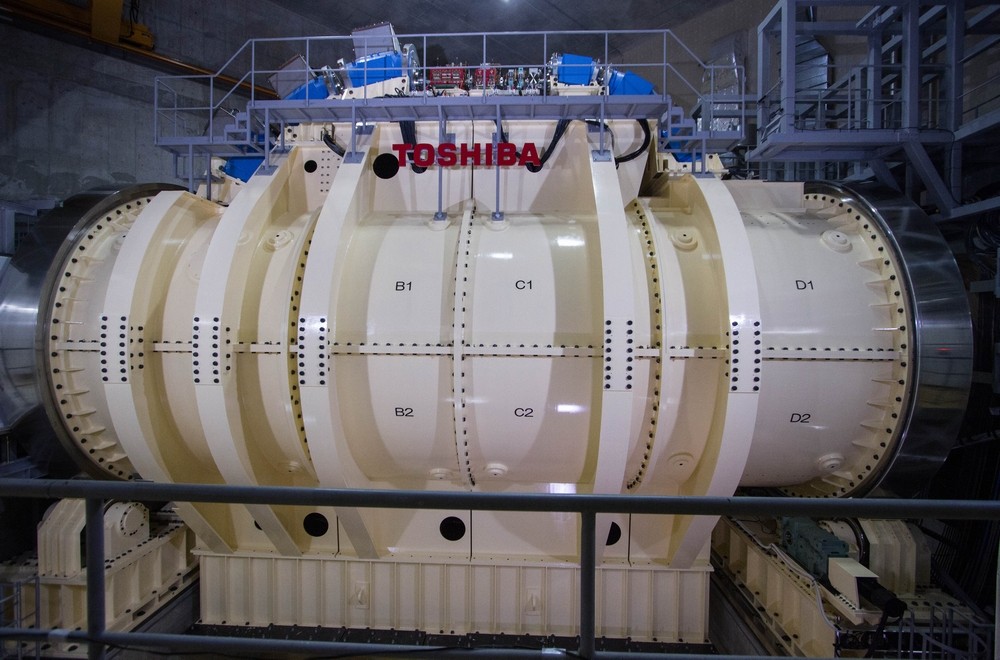

そこで、重量は数百kg、外径約50cm、全長約70cm(シャフトを除く)という、同じ出力のモーターと比べて「10分の1以下」の軽量化と小型化を東芝が実現させ、国内外で注目を集めている。その世界初の装置を作り出す過程には、技術者の苦労と奮闘があった。【後編】では、その一端を担った若手たちに語ってもらおう。

同じ2MW級モーターに比べ、同じ出力で10分の1以下の軽量化、小型化を実現

地球規模の社会課題を、本気で解決しようとする

「従来モーターの10分の1以下に軽量化・小型化するなんて本当にできるのかなと、最初は正直思っていました。しかも出力を上げるために、モーターを超電導化して高速回転させるのですからね」(髙橋氏)

そう言って笑うのは、東芝エネルギーシステムズの髙橋智之氏だ。これまで、タービン発電機の設計を手がけてきた。このプロジェクトでは、超電導モーターの設計と試験を担った。超電導とは、簡単に言えば電気抵抗をゼロにして電力を最大限流すことだ。

東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 設計第二部 タービン発電機設計グループ 髙橋 智之氏

東芝は、約25年前に超電導発電機の開発に取り組んだ。「だったら、超電導モーターに応用できる部分があるはず」と考えた髙橋氏は、当時の資料を地道にひたすら読みこんだ。そこで見えたのは、発電機とモビリティ用モーターではサイズも仕組みも違い、新しく検討することだらけということ。それが先ほどの「本当にできるのかな」という思いにつながるわけだ。

しかし、髙橋氏はそこで諦めない。

「通常の10分の1以下の重さ・大きさを実現するには何をどうすればいいか、あらゆる変数を徹底的に調査しました。例えば、『この厚みを段階的に薄くしたら重量はどうなるか』など、細かく見ていきました。

一方で、『一箇所を変えることで他に影響が出て、成立しないのでは?』など、考え得るシミュレーションをしました。プロジェクトのメンバーだけでなく、様々な部署の知見も借りてずっと繰り返しました。相当な時間をかけたので、機器としての信頼性を上げられました」(髙橋氏)

試行錯誤の末、10分の1以下に軽量・小型化できる、超電導モーターの基本設計にたどり着いた。このような緻密さが求められ、かつ誰も達成したことのない領域へ挑戦する力は、どこから湧き上がるのだろうか。髙橋氏に尋ねると、

「東芝の技術力をもって、『世界規模の社会課題を解決する』という、心意気でしょうか。『この重さ、大きさならできる』ではなく、『課題解決には、この重さ、大きさでないとだめ』というのが東芝流です。この覚悟が、世界初の成功につながったと思います」(髙橋氏)

とごく自然に答えてくれた。次世代の電動航空機を作り出し、カーボンニュートラルという地球規模の社会課題を達成する。そのためには、超電導モーターの圧倒的な軽量化・小型化が必須だ。社会インフラの製品、サービスを提供する東芝だからこそ、取り組むべき課題として口に出さずとも、メンバー間で思いは共有されていたそうだ。

社会課題の解決を起点に技術課題を見いだし、技術を向上させる

年齢は関係ない「技術の前ではみなが平等」という東芝の精神

「このプロジェクトを通じて、東芝には様々な専門家がいると改めて実感しました」と語るのは、仲間啓太氏だ。先ほどの髙橋氏と同じく、東芝エネルギーシステムズに所属する。髙橋氏がタービン発電機の基本設計の専門家なのに対して、仲間氏は詳細設計が専門。プロジェクトでは冷却機構の設計を担当した。

東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 設計第二部 タービン発電機設計グループ 仲間 啓太氏

「超電導状態を作るためには、非常に低い温度に冷やすことになります。冷却構造や、どんな経路で冷媒を流すかなどを設計しました。これまでの設計では過去の設計資料や試験データがあり、それを参考に『この設計なら、こんな結果になる』と予測できました。なので、軌道修正はあっても意図した機器を作れます。

一方で今回は世界初なので、当然データはありません。設計しても、はたして想定通りに冷やせるのか分からない。超電導モーターとして試験するまで、かなりドキドキでした」(仲間氏)

仲間氏が対応したことは多岐にわたる。たとえば、極低温時に金属が収縮することの対策、周囲との断熱、極低温状態の維持など──。これらを解決できたのは、先ほど仲間氏が語った東芝の技術者の知見、そして風土がいきたからだ。

「事業所が違っても、必要な技術があればどんどん連絡を取り合い、同じ目標に突き進んで行く風土は、東芝ならではだと思います。東芝には『技術の前では全員平等』の精神があります。議論をしている時、責任者の意見に対しても、私や髙橋さんが『ちょっと違うんじゃないか』と思ったらそのまま言えますし、反論が通ることも普通です。お互いに思ったことを言い合い、団結して課題に取り組む。これが東芝の良さですね」(仲間氏)

初挑戦の技術者が、「なぜ?」を武器に世界初を達成

髙橋氏や仲間氏よりも若い阿部格氏は、入社3年目。東芝エネルギーシステムズの研究所に所属する。このプロジェクトでは、モーターの回転部分に電気を流すコイルを担当し、超電導状態を作った。

東芝エネルギーシステムズ株式会社 エネルギーシステム技術開発センター 量子システム開発部 阿部 格氏

「仲間さんの話した『技術の前では全員平等』に加えて、東芝は上司・部下の関係でも、社長に対しても、『さん』付けで呼び合います。だから、本当に対等に議論がきますし、質問もしやすい雰囲気がありますね。

私のような超電導体の担当と、髙橋さん・仲間さんのようなモーター担当とでは、自分の常識が相手の非常識になり得ます。たとえば、超電導体を使う時は、通常ですと静置して使うことが多くなります。ところが今回は、モーターという回転体に組み込むので、回転力や遠心力など通常は考えないことも考慮しました。

ですから丁寧な意思疎通に努め、『超電導体ではこういうことが危ないですよ』と伝える際に、『ここの数値はこれ以下に抑えてください』と数値を挙げて示す工夫をしましたね」(阿部氏)

そんな阿部氏は、大学での研究テーマは金属材料や磁石であり、東芝入社後に超電導に関わり始めたというから驚きだ。

「超電導は初挑戦でした。そのおかげで、先輩が言うことに『なぜそうなるのか』と突き詰められました。だから、超電導体を回転させるという普段はしないことに対して、様々な最適化が可能になりました。

試験したら想定外に動かない、気軽に分解する訳にもいかない、データから想像を膨らませるなど問題が起こるたびに、多くの先輩に話を聞きました。それを自分で考え直すことを繰り返したから、未知の領域でしたが課題を克服できましたね」(阿部氏)

思わず「ついに、ここまできたか…」と、驚愕の声!

東芝の超電導モーターは2022年6月に発表され、「本当に多数の問い合わせが来た」という。航空機やエンジンの企業、大学などから「すぐに見せてほしい」という声が寄せられた。自動車や鉄道など航空機以外のモビリティ企業からも問い合わせがあり、様々な業界において製品化への期待が高まっている。見学者からは、「これほど小さいのか」「超電導技術の実用化は、ついにここまできたか」と、驚きの声が多数あがったという。

大きな反響を呼んだ今回の発表だが、これで「めでたしめでたし」ではない。これはまだ試作第1号だ。東芝の技術陣は、すでに次に解くべき課題を見据えている。今後の展開も含めて、今回の登場人物たちの声を聞いて、この物語を締めくくろう。

設計と試験を担った髙橋氏は、「航空機に載せるには、さらなる軽量化が必要です。実用化に向けて長期試験で信頼性を確認し、量産化のために材料や構造を改良し、コストも考えた設計を詰めます。次号機では、より挑戦的なことを行います」と、実用化への道程を思い描く。

冷却機構を設計した仲間氏は、「今回は、軽量・小型・高出力の実現性を検証するためのものです。内部重量のバランスを整える、回転による振動を抑えるなど、解決すべき課題は山積みです。ここから先が本番であり、社会インフラを担う企業として信頼性を確保します」と、言葉に力を込めた。

そして、超電導体を担当した阿部氏は、「高速回転でも壊れないために、寸法、重量に厳しい基準を設け、データで品質管理できるようにします。材料で難しければ構造で解決するなど、モビリティに使われるという信頼性、安全性に応えます」と、品質への目配せを忘れない。

「人と、地球の、明日のために。」という、東芝の経営理念。それを体現する、超電導モーター搭載の電動航空機の実現に向け、挑戦は続いていく。

![]()