「世界最小サイズ」のLiDARで挑む【前編】 ~自動運転の「目」激化する開発

2021/11/24 Toshiba Clip編集部

この記事の要点は...

- 自動運転に不可欠なセンサー「LiDAR」の基本的な仕組みとトレンドを解説

- 激化する「LiDAR」市場、後発の東芝が「超小型化」で先頭集団に!?

- 従来のLiDARの弱点を克服し、低価格&高解像度を実現できた理由とは?

高度な自動運転を実用化するためには、欠かせないセンサーである「LiDAR」。すでに一部の高級車には搭載されており、“レベル3”の「条件付き自動運転」を実現している。今後、期待されているのは、「特定条件下における完全自動運転(レベル4)」だ。

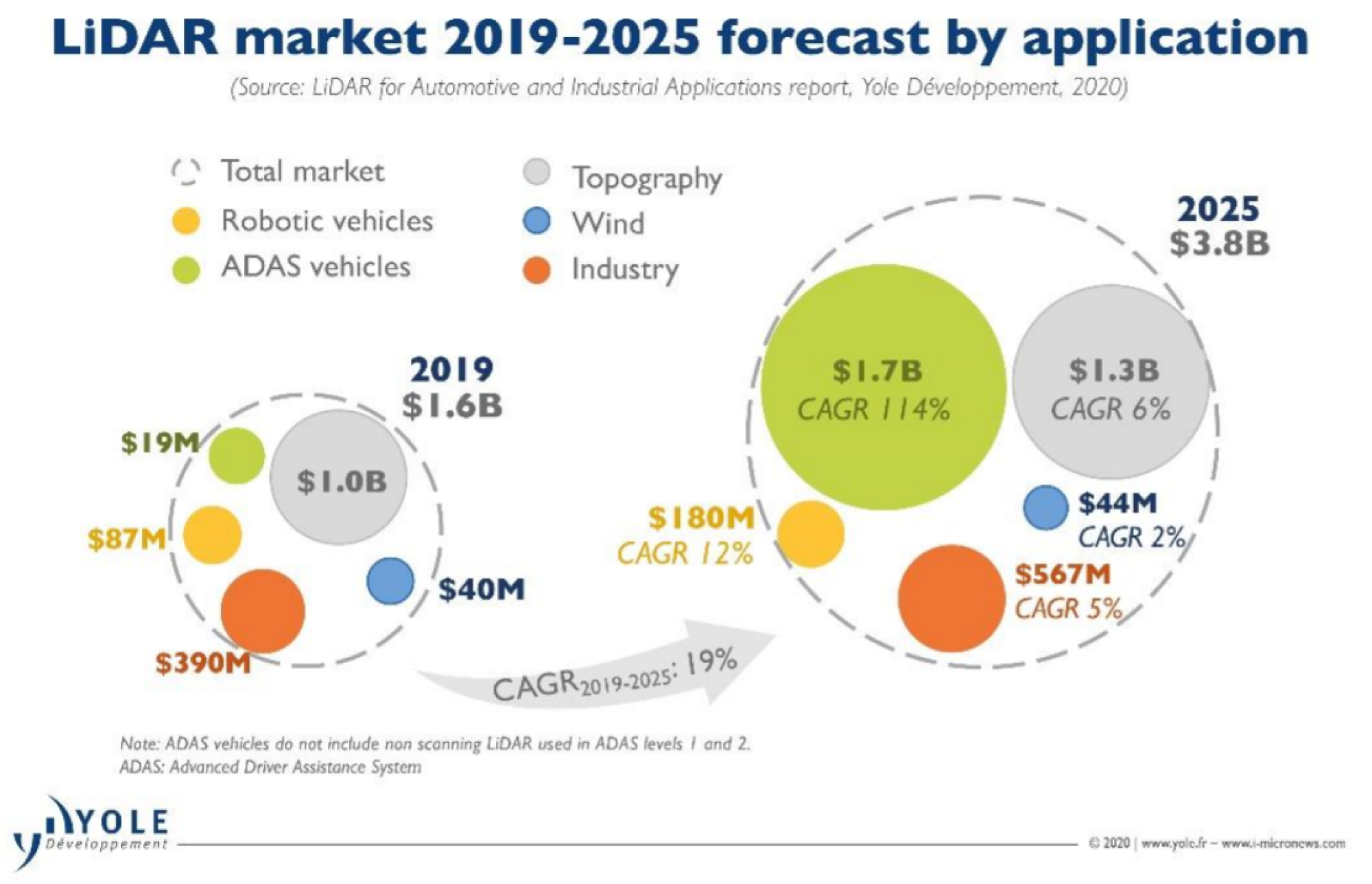

フランスの調査会社Yole Développementが2020年9月に発表した調査結果によると、「LiDAR」市場は2019年の16億米ドル(1712億円、1米ドル=107円換算)から、2025年に38億米ドル(4066億円、同)に達するとみられている。急拡大する市場でLiDARをさらに進化させ、“レベル4”の市販車に搭載することを目指して、大手から新興企業まで各社が開発を競う。

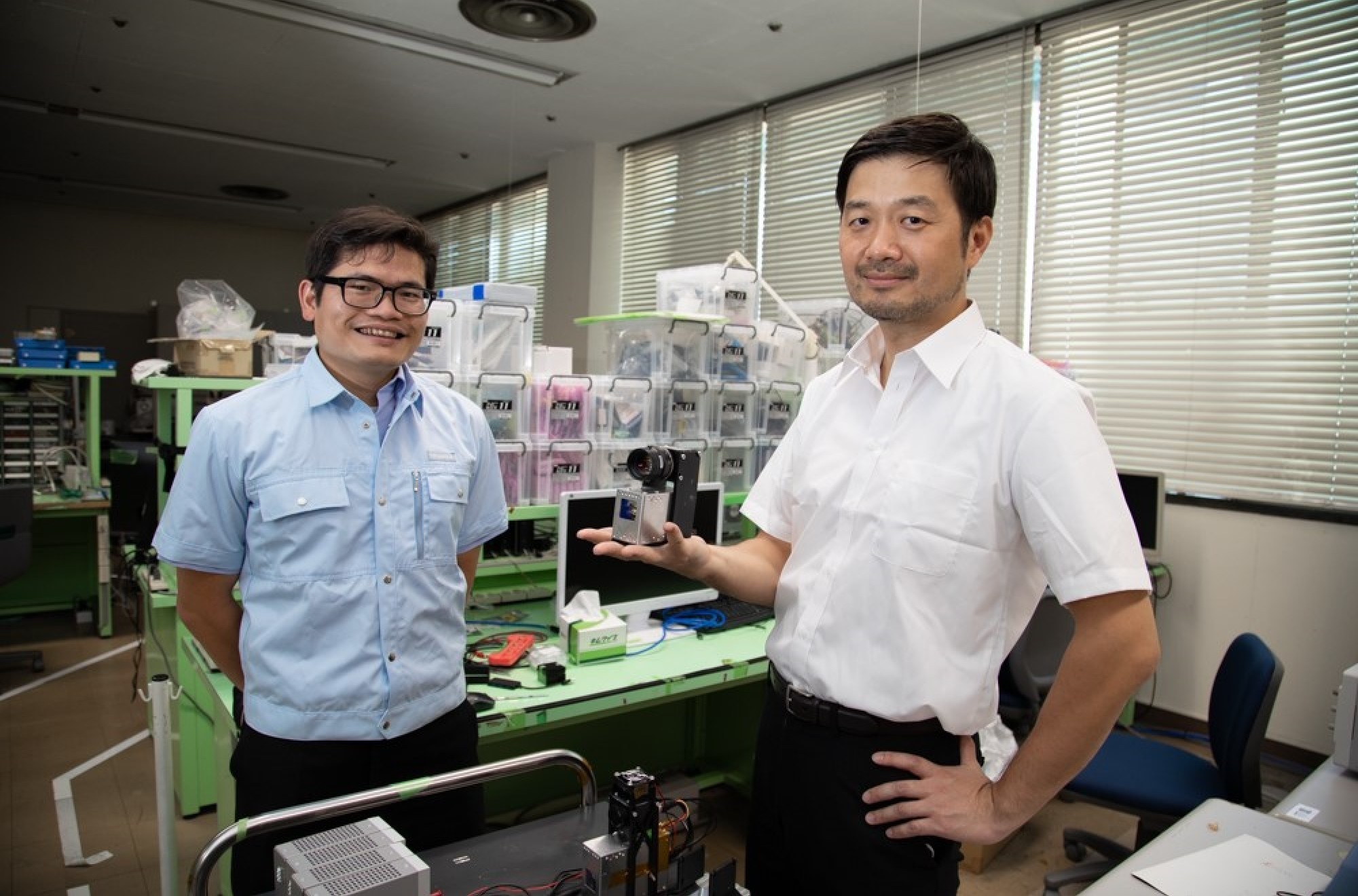

東芝は、この“レベル4”の自動運転に必要なLiDARの開発に成功した。既存のLiDARと比較して何が優れているのか。そして、私たちの生活にどのような恩恵を与えてくれるのか。開発チームのリーダーである、東芝研究開発センター IoTエッジラボラトリーの崔 明秀氏に話を聞いた。

レーザーを射出して周囲の状況を3Dで把握する「LiDAR」の仕組みとは

「LiDAR」とは、「light detection and ranging」の頭文字を取った言葉で、日本語に直すと「光検出と測距」となる。その名の通り、光であるレーザーを物体に射出して、その反射時間を計測することで距離を測る技術だ。歴史は古く、1970年代から使われていたという。崔氏は、「LiDARは古くから打ち上げロケットの離着陸や雲の観測などにも使われており、身近なところでは、ゴルフで使用する距離測定器もLiDARを応用しています」と語る。崔氏は、このLiDARの基本的な仕組みをかみ砕いて説明してくれた。

「LiDARを構成する基本要素は、レーザーの投光部と受光部、そしてICチップの3つ。投光部から発せられたレーザーが対象に当たり、跳ね返ってきたレーザー光を受光部で感知させます。跳ね返ってくるまでの時間をICチップが計算し、距離を導き出します。光の速さは一定なので、【距離=速さ×時間】を応用すると、比較的簡単に距離が導けるのです」

株式会社東芝 研究開発センター 情報通信プラットフォーム研究所 IoTエッジラボラトリー

上席研究員 崔 明秀氏

レーザーとは、共振器を使って増幅させた人工の光だ。電球やLEDとは異なり、光が広がらず直進性に優れるため、遠くの対象まで光を届かせたいLiDARに適している。そして、光とは電磁波の一種である。例えば、電磁波の波長が長ければ「電波」となって、通信などに使われる。熱を感じる「遠赤外線」は、10〜20マイクロメートル。目に見える光である「可視光線」は、400〜700ナノメートル。それよりも波長が短くなると、「紫外線」「X線」「γ線」となる。

現在、実用化されているLiDARの多くは、900ナノメートルの電磁波をレーザーとして射出している。より長い波長のレーザーを使えば、遠方まで届いて性能が向上するのでは?という素朴な疑問を崔氏に投げかけると、「安全性との兼ね合いや、波長が長いレーザーを大きなパワーで出力するための半導体部品がないことなどから、900ナノメートルが主流になっているんです」との回答。机上での考えが形にできるほど、簡単な話ではないようだ。

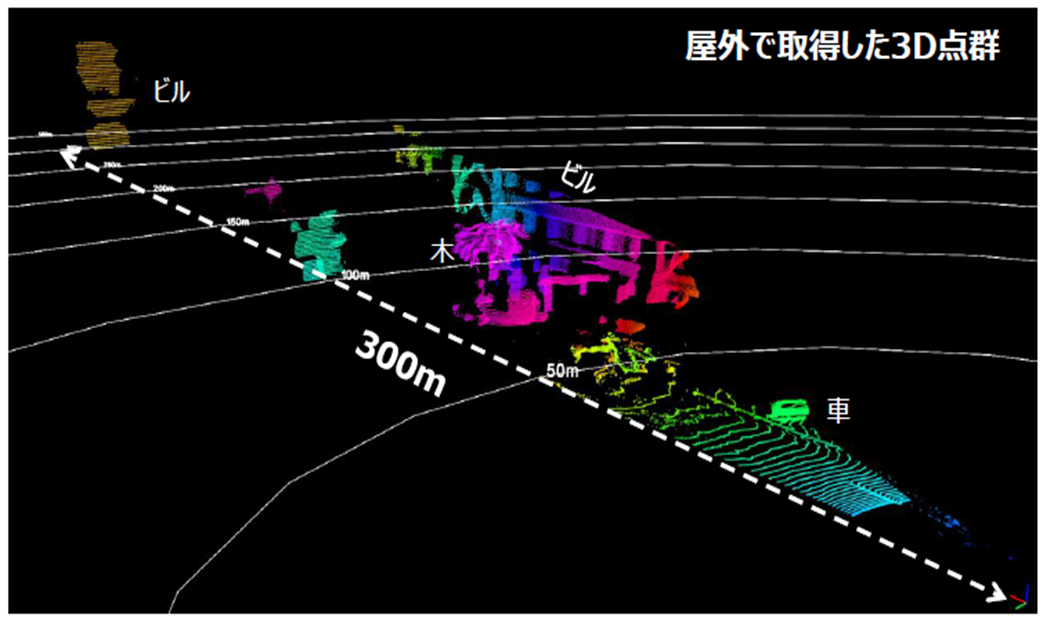

上述したのは、LiDARの基本的な仕組みである。最新のLiDARは、距離だけでなく対象物の「3次元情報」も取得可能だ。投光部から射出されるレーザーは、左右へと振られながら対象物全体に細かな点として当たり、跳ね返る。跳ね返った点は受光部に集まり、それが群となることで形状を3Dとして把握することができるのだ。

わかりやすく言うと「対象物の形状を走査(スキャン)している」ことになる。この技術が、自動運転の盛り上がりとマッチして、改めてLiDARの可能性に注目が集まったわけだ。これが、2010年代前半のことである。

「当時、自動運転に使われているLiDARと言えば機械式が主流でした。どういうものかというと、自動車の屋根部分に回転する機械を設置し、それが360°の範囲にレーザーを照射する。それによって、周囲の状況を把握します。

しかし、メカニカルな駆動部があることでサイズは大きくなるし、コストもかかる。市販車に取りつけるのは、現実的ではありません。そこで期待されているのが、『ソリッドステート式LiDAR』です」(崔氏)

「ソリッドステート式」とは、固体状態を指す英語から意味が転じ、固体状の物質内部で起こる電子現象を利用した回路や装置のことをいう。代表的なものが半導体である。したがって、「ソリッドステート式LiDAR」とは、簡単に言えば、IC(集積回路)といった半導体技術を用いて、レーザーをスキャンするための機械部品を除去したLiDARだ。メカレスLiDARとも言える。モーターなどの機械部品を使用しないため、小型化・低価格化が可能になり、設置場所の自由度も広がる。

今後はLiDARの主流と目されているが、現時点ではデメリットも存在している。1つは回転機構を持たないので、「360°をカバーできない」こと。もう1つは、「長距離の測定が苦手」なことだ。

「特定条件下における完全自動運転、いわゆる“レベル4”の自動運転を実現するには、5つの『短中距離LiDAR』と1つの『長距離LiDAR』の計6つで、車の周囲360°の状況を把握する必要があると考えられています。そのためには、『ソリッドステート式LiDAR』の更なる『低価格化』と『高性能化』が欠かせません。現在の車載用LiDARがクリアすべき課題は、この2点に集約されています」(崔氏)

この高性能化を推し進めたのが、東芝の独自技術で開発された「ソリッドステート式LiDAR」である。

LiDARのアプリケーション別市場予測(2019-2025)

出典:LiDAR for Automotive and Industrial Applications report, Yole Développement

参入後発も、東芝の総合技術力で革新的な「LiDAR」開発を成功させる

実は、東芝のLiDAR開発の歴史は古くない。初めて参入したのは2015年頃。崔氏は、その1年後に「ソリッドステート式LiDAR」の開発チームのリーダーとして携わることになる。当時、すでにシリコンバレーには、LiDARをリードする代表的なテクノロジー企業が存在していた。アメリカの西海岸では、彼らのLiDARを搭載した大手IT企業の自動運転車が、実験走行を繰り返していたという。

いわば、LiDARへの挑戦は後発。それでも参入した背景には、何があったのか。大きな要因は、自動運転の実用化を見据えたLiDAR需要の活況だ。もちろん、需要があるからといって、すぐに参入できるはずもない。崔氏は、「自動運転に必要なソリッドステート式LiDARは、長年に渡り東芝が培ってきた技術と相性がよかった」と当時を振り返る。

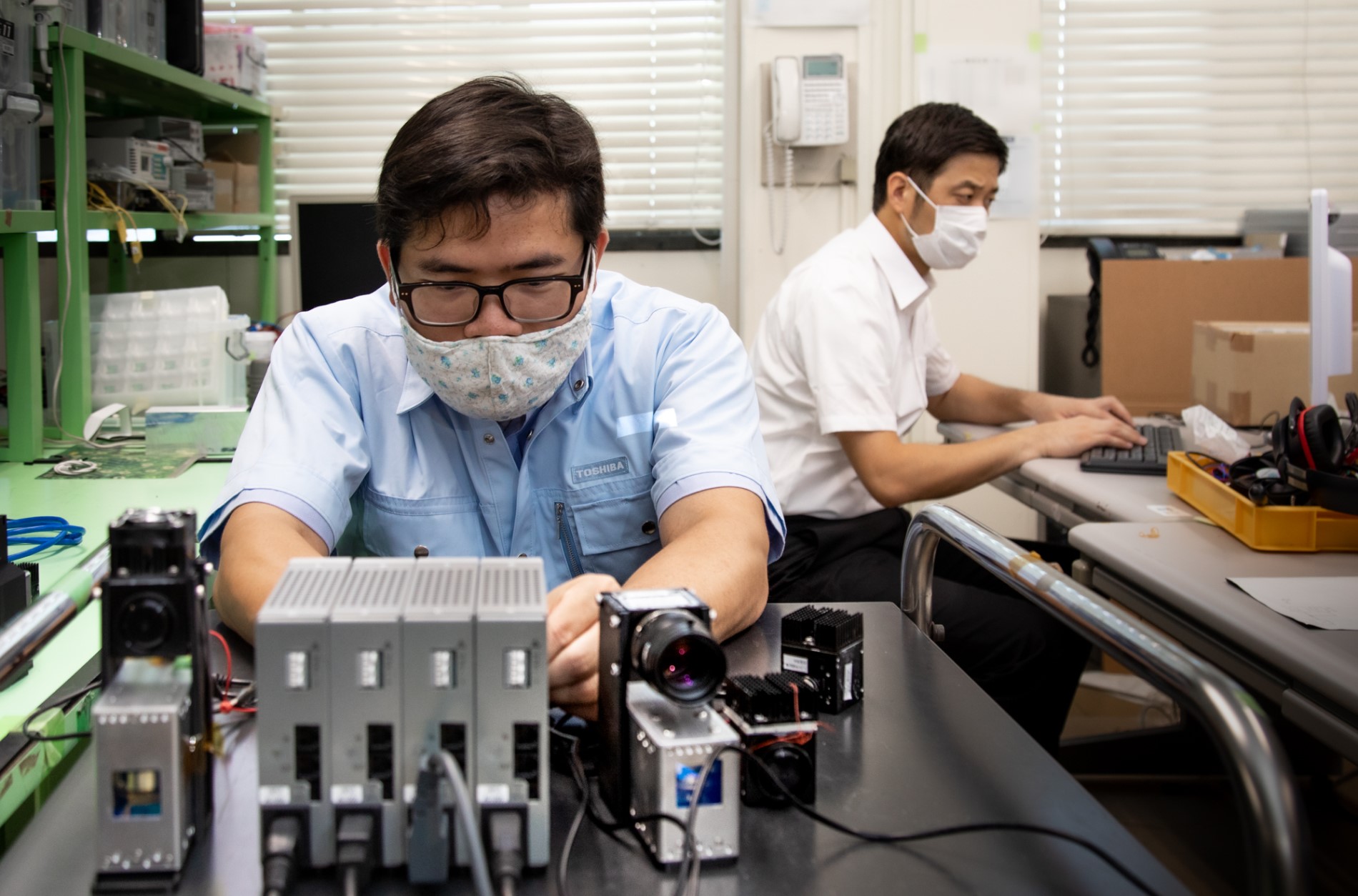

実験室にて部下と「ソリッドステート式LiDAR」の簡易距離測定試験を行う崔氏

「『ソリッドステート式LiDAR』は、半導体技術や光学技術を活用することで、小型化・低コストを実現します。これはどちらとも、東芝が強みを持つ技術。特に半導体に関しては、何十年にも及ぶ知見を持っています。

また、以前はイメージセンサーも手掛けていたので、光学技術もあります。もちろん、それらの部品を高密度に実装するモジュール技術も存在しています。東芝の様々な事業部のDNAに、LiDARを開発できる技術があったわけです」(崔氏)

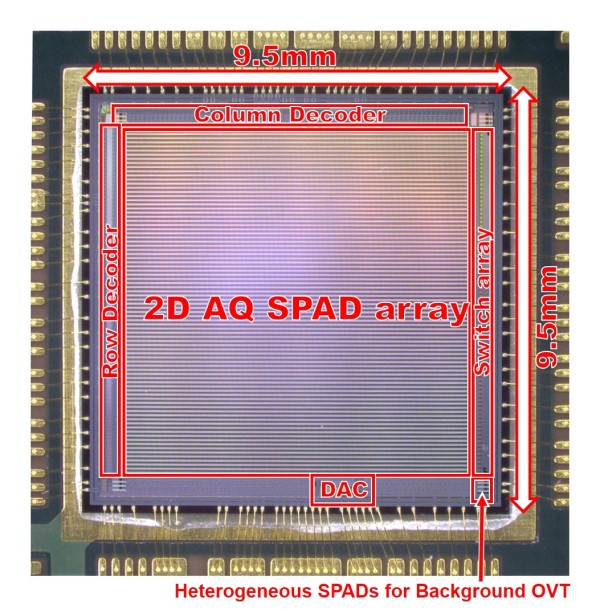

東芝の開発した「2次元受光アレイ」と従来型アレイの比較図

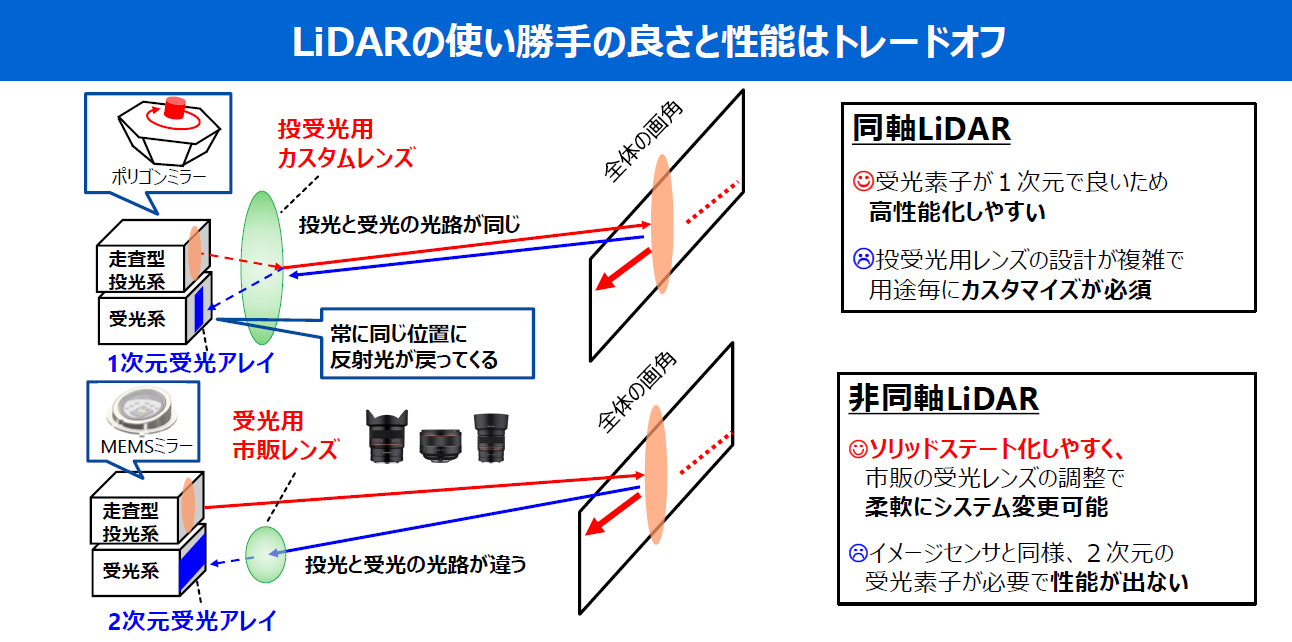

「ソリッドステート式LiDAR」に活路を見出した東芝は、独自の方向性を打ち出した。開発するLiDARのタイプに、ソリッドステート式化がしやすい「非同軸型」を選んだのである。“非”同軸型という表現からわかるように、LiDARには「同軸型」もある。同軸型は、投光部から発せられるレーザーと、対象物に当たり受光部に戻ってくるレーザーが同じ光路だ。そのため、投光と受光を同じスキャン用レンズで行い、専用のカスタムレンズが必要となる。

一方、非同軸型は、投光と受光の光路が異なる。よって、レンズは受光用だけで済む。カスタムレンズを使う必要がないので、LiDARの用途に合わせて望遠や広角など市販のレンズを活用することができる。これは、大きなメリットだ。これにより、低コスト化と小型化のメドがついた。これらは、ソリッドステート式LiDARの実現には欠かせない条件だ。また、柔軟なシステム構成が可能になることで、多様な車種への対応が容易になるという。つまり、将来的には様々な自動運転車に搭載できる、ということである。

「非同軸型の受光部は、まさにカメラのイメージセンサーと同じ仕組みです。東芝にはカメラを製造する関連会社が古くからありますので、その技術を応用した小型のカメラ筐体をLiDAR内に組み込みました。それゆえ、非同軸型LiDARは『カメラ型LiDAR』と呼ばれることもあります」(崔氏)

ただし、ここでも、克服すべき大きな課題があった。「非同軸型を採用した東芝のソリッドステート式LiDARは、長距離測距性能と高解像度の両立が難しい」というデメリットだ。この課題を解決したのが、2020年7月に発表した「レベル4以上の高度な自動運転の実現に貢献するLiDAR向け受光技術の開発」だ。高解像度を実現しながら機械式と同レベルとなる200メートルの長距離測距性能を実現しており、この技術を活用すれば、弱点を解決できるという。

最長測定距離200mを保ったまま、世界最高の高解像度を実現した

東芝の「LiDAR」による障害物検知の図

技術的ブレークスルー「SiPM」改良で、「世界最小サイズ」への足がかり

この受光技術の開発において、鍵となったのが「SiPM」の存在だ。「SiPM(エスアイピーエム)」 とは、「Silicon Photo Multiplier」の頭文字をとった言葉。直訳すると「シリコン光電子増倍管」となるが、「超高感度の受光セルが集合したデバイス」と表現したほうが分かりやすいだろう。

光を構成する素粒子は、「フォトン(光子)」と呼ばれている。この光子を1つ受けると100万の電子に変換してくれるのが「SiPM」だ。微かなレーザーの反射光でも、高感度に検出できるのが特長である。この変換した電子を、さらにICチップを利用して画素として読み出すことで、形状を把握することができるのだ。長距離の測距に適した、感度の高いLiDARをさらに高解像度にするには、多くのSiPMを使うため、ICチップのサイズが非常に大きくなってしまう。では、コンパクトなまま性能を上げるためには、どうすればいいのか。

「SiPMは、複数の受光セルの集合体です。従来の受光セルは、一度光を検出すると、その後やってくる光に一定時間は応答できず機能が一時停止していました。それゆえ、多くの光を漏れなく検出するためには、SiPMの中に数多くの受光セルを搭載して、やってくる光を待機させておく必要があったんです。

しかし、それでは受光部の面積が大きくなってしまう。そこで今回は、応答が止まった受光セルを迅速に再起動させるトランジスタをSiPMに搭載しました。応答しない時間を短縮することで、SiPMの数を増やさずに、多くの光を漏れなく検出できるようにしました」(崔氏)

少ない受光セル数でも効率よく光を検出できるようになり、SiPM自体の大幅な小型化を実現した。それが、「2次元SiPMアレイ」だ。そして、限られた受光部の面積内に多数のSiPMを配列することができ、高解像度化につながったという。

LiDARの小型化に貢献した、東芝開発の「2次元SiPMアレイチップ」

これらを実現したのは、東芝が培ってきた総合力だ。参入からたった数年で、LiDARの進化につながる革新的な発表を行うことができた。そして、「レベル4以上の高度自動運転の実現に貢献するLiDAR向け受光技術の開発」を発表してから一年後。この技術をさらに進化させ、「世界最小サイズ・最高画質で最長測定距離200mのソリッドステート式LiDAR」の開発に成功する。

たったの一年で、一体何が起きたのか。そして、自動運転以外にも「LiDAR」を必要とするのはどんな分野なのか。後編では、未来の道路、物流、インフラに活用される東芝「高性能ソリッドステート式LiDAR」とテクノロジー社会について迫る。

![]()