進化する双腕ロボット 人間とロボットの共存実現へ

2016/09/28 Toshiba Clip編集部

この記事の要点は...

- 100kgの荷物を運べる人型ロボット

- 人の作業スペースに設置可能

- 人と共に働くことを第一に考えたデザイン

店頭で接客にあたるものや、スマートフォンと連携したものなど、ロボットは我々の生活に、着実に身近なものになりつつある。

他方、生産ラインでは、産業用ロボットの導入が自動車業界を中心に進められてきたが、多品種少量生産が求められる業界ではロボットの導入が遅れている。人口減少による競争力低下を見越せば、生産ラインへのロボット導入は必須だが、もう1段階のブレイクスルーが待たれる状況といえる。

そんな中、東芝が開発した双腕ロボットは、従来の市販ロボットを大きく上回るパワーや高い作業精度を持ち合わせ、来るべき”人とロボットが共に働く社会”の実現を、リアルに期待させてくれるものだ。

東芝の双腕ロボットの稼動する様子をご紹介。

この動画は2017年2月5日に公開されたものです。

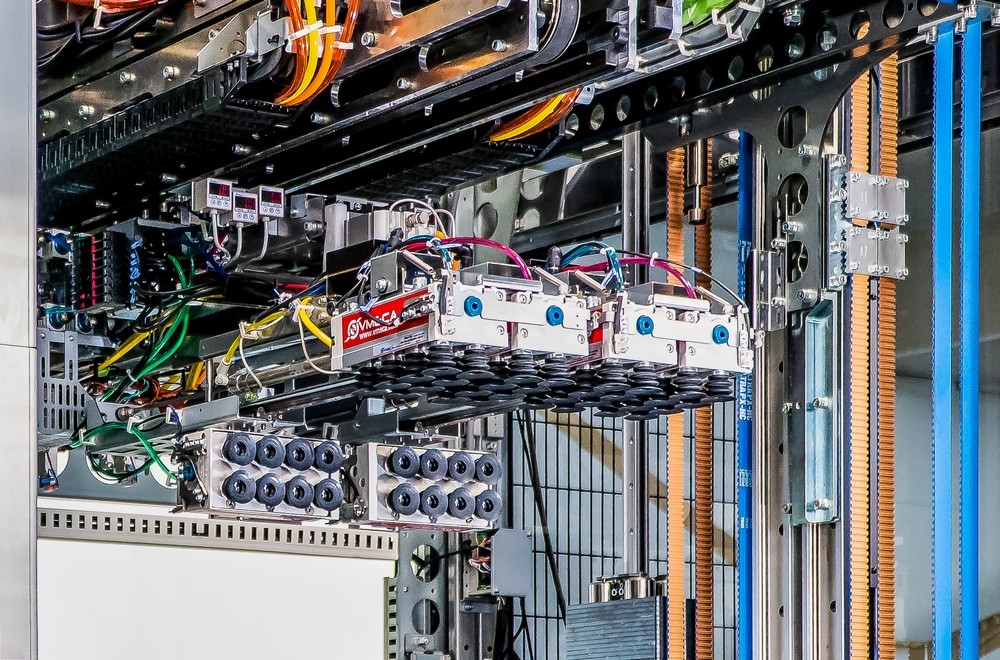

油圧と電動。駆動源のベストミックスを実現

この双腕ロボットが注目される最大の理由は、人と同じ作業スペースに設置できるコンパクトさと、運べる荷物の重量にある。これまで各メーカーが提供してきた同種のロボットでは、運べる荷物の重量が小さいという難点があった。かといって重量物の運搬を可能にしようとすると、ロボットも大型化してしまい、生産ラインのスペース効率が悪化してしまう。

ところがこの双腕ロボットは、実に100kgの可搬重量を誇っている。その秘密は、電動アクチュエータ(注)が主流となっている駆動源に、油圧アクチュエータを採用したことにある。

「厚生労働省が示した指針から、生産現場の多くは作業者の可搬制限を20kgとしています。これまで主流とされてきた電動駆動では、制御しやすく高精度な作業を行える反面、重量物を運搬する場合には、クレーンなどを駆使する必要がありました。しかし今回の双腕ロボットでは、応答周波数に難ありとされてきた油圧アクチュエータを取り入れ、電動駆動とベストミックスすることで、最大100kgの可搬重量(両腕)と高い精度を実現したのです」(東芝 生産技術センター 高橋宏昌氏)

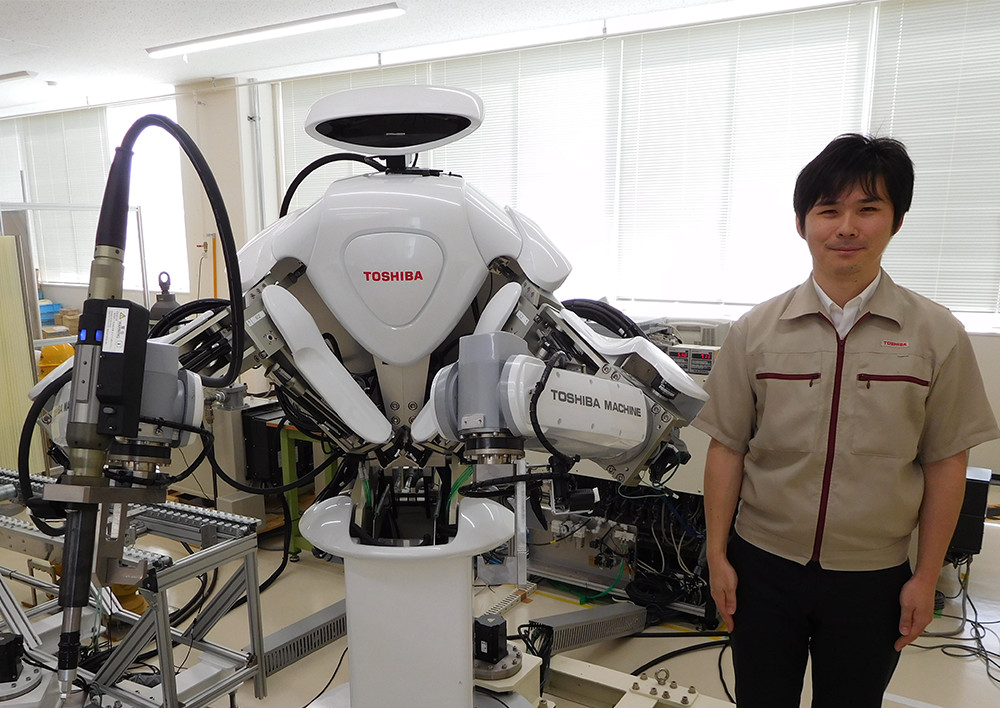

東芝 生産技術センター 高橋宏昌氏

もともと社会インフラの生産工程を中心に、重量物の搬送ニーズは非常に高いと高橋氏は語る。あえて本流からはずれた油圧駆動を見直し、電動駆動と組み合わせる試みは、吉と出た。応答精度が求められる肘から手首までに電動アクチュエータを、肩から肘にかけての部分と、腰に相当する部位に、油圧アクチュエータを採用。このベストミックスによりパワフルかつ精細な稼働を実現させている。

(注) 油圧や電動モータによって、エネルギーを並進または回転運動に変換する駆動装置。

人とロボットが一緒に働く未来に向けて

さらに特筆すべきは、肩幅700mmという省スペース性だ。これは既存ラインのラインレイアウトを大幅に変更することなく、作業者代替可能なサイズを意識したもの。つまりこの双腕ロボットは、人間との共存を第一に設計されているのだ。

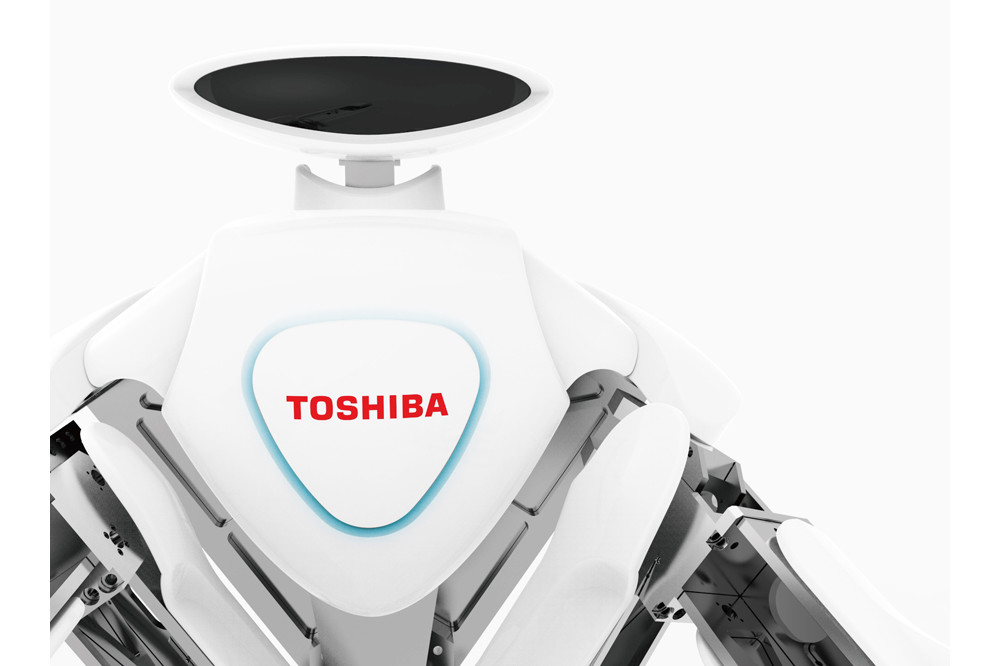

東芝の双腕ロボットは人間との共存を念頭にデザインされている

「人間との共存を念頭に、柔らかい形状と優しい配色、メリハリを利かせたディテールという、3つのデザインコンセプトが設定されています。人間にとって安心感と信頼感が得られることを重視しています。胸の部分にブルーのLEDライトが配置されているのも、単にステータス表示のためだけでなく、青い光で周囲に安らぎを与えるため。最終的にはより安全精度を高め、人と人の間に並んで働ける状態を目指しています」(高橋氏)

現状、ロボットは与えられたプログラムに従って動く定型作業が中心だが、目覚ましく進歩するAIとの組み合わせにより、認識力が向上すれば、人間にも負けない非定型作業に従事することも可能になる。

この双腕ロボットは、東芝グループの技術を結集した産物であることを強調する高橋氏。当然、次の目標は双腕ロボットのさらなる機能向上と、量産化・普及である。

双腕ロボットと高橋氏

「そのまま人員に取って代わることのできるサイズで、可搬重量が100kgというロボットは、これまで存在しませんでしたから、マーケットは未開拓。つまりこれは、新しい価値を提案するシーズ志向による戦略で開発されたロボットであるといえます。油圧ポンプの小型化など、取り組むべきミッションは残されていますが、いつの日か、人間とロボットが共に働くことが、決して絵空事ではなくなるでしょう」(同)

幼少期からSFで触れてきた未来社会が、すぐそこまで迫っている。

![]()