転職せずに異業種を経験!?「留職制度」はじめてみました

2024/12/20 Toshiba Clip編集部

この記事の要点は...

- 組織活性化のため、従業員を一定期間異業種へ派遣する「留職制度」を開始

- 異なる業種との接点を持たせることで、従業員の新たなスキル習得と提案力を強化させることが留職制度のねらい

- ベンチャー企業に留職して習得した「スピード感」や「高い視座」を、東芝でも生かす

「もしも違う会社で違う仕事ができたなら…」と考えたことはないだろうか? 東芝は、会社に籍を置きながら、期間限定で他社の社員として仕事をする、留学ならぬ留職制度をスタートさせた。社外に人材を流出させるのは会社側としてはリスクともとれるが、今回東芝がどんな想いを込めて留職制度を始めたのか、そして留職した従業員はどんな体験をし、何を得て戻ってきたのか。彼らの話を聞いた。

組織を淀ませないために。東芝が「留職」をスタートさせた理由とは

会社に籍を置きながら、一定期間他社の社員として働く。東芝がそんな「留職制度」を始めたのは2020年。当時行われた人事処遇制度改革の一つとして着目されたのが、「従業員の外部との接点の創出」だった。東芝でグループ全体の人材開発企画を担当する渡辺氏はこう語る。

「今後も会社が成長していく上で必要と感じていたのが、『多様な視点』でした。良いものを作れば売れる時代は終わり、本質的な価値提供が求められるようになっていました。お客様が真に求めるサービスを提供するには、従業員に広く外部との接点を持たせ、異なる業界における様々な考え方を取り入れてもらうことも必要と考えました」

東芝は様々な事業を抱える一方で、縦割りが定常化しがちで限定的な分野での人材育成になっていた。これに対して、渡辺氏は改革への気概を語った。

「今後100年、200年と東芝が『人と、地球の、明日のために。』を実現する企業であり続けるためには、お客様が成したい世界を東芝が一緒に創り上げていかなければなりません。

お客様が抱える課題が解決されたその先にある世界を見据えるだけの広い視野・教養を持ち、新たなことを始める行動力やビジネスを自らの手で拡大させていく経験が必要だと思ったんです 」

外部に人材を送り込むことで、一時的な労働力の喪失やゆくゆくの転職・外部流出リスクも懸念される。 しかし渡辺氏をはじめとした人材開発部門が見つめるのは、もっと先の未来だ。

「何かを大きく変えるとき、ある程度の痛みは伴うと思うんです。東芝を辞めてしまう人もいるかもしれない。でもそれ以上に、組織や事業を牽引する魅力的なリーダーを育てることは、会社として価値のあるチャレンジだと思っています。生みの苦しみとでもいうのでしょうか。

今リスクを取ってでも手を打つことが、東芝の提案のクオリティの高さや問題意識、鋭さ、未来志向につながると。そしてそんなリーダーたちに、『未来の東芝を作っていきたい』と思ってもらえる存在にならなければいけないとも思います。そのために私たちには、組織が淀まないような仕掛けが必要だったのです」

循環しない水はやがて腐ってゆく。その水を、渡辺氏は組織に例えた。こうして2020年、留職制度はスタートした。

なんで自分が、ベンチャーに!?

留職制度の第一期生の1人が、東芝で防衛システムの営業に携わる宮野賢治氏だ。社外留職への応募は、上司からの提案だったという。

「最初聞いたときはびっくりしましたね。全く異なる会社で新たな仕事をするのは不安もあったものの、直感で『やってみたい』と思いました」

陸上自衛隊向け防衛システムの営業に配属された宮野氏。グループ間の異動はあったものの、取り扱うシステムに変わりはなく、入社して10年以上経つと一通りの業務はこなせるようになった。その分野を極めたという達成感はあったものの、同時にこれ以上成長できないのではないかというモヤモヤ感があったという。そんな宮野氏にとって、「留職」という提案は魅力的だった。

早速家に帰り、奥さんに相談した。留職すれば今より業務量が増え、家族に負担をかける心配もあったが、奥さんの「こんなチャンス、めったにないからやってみたら」という一言が宮野氏の背中を押した。

その後、すぐさま上司に留職希望を伝え、面接の準備を始めた。留職先は、留職制度を支援する企業が提供する400社ほどの中から選ぶことができる。

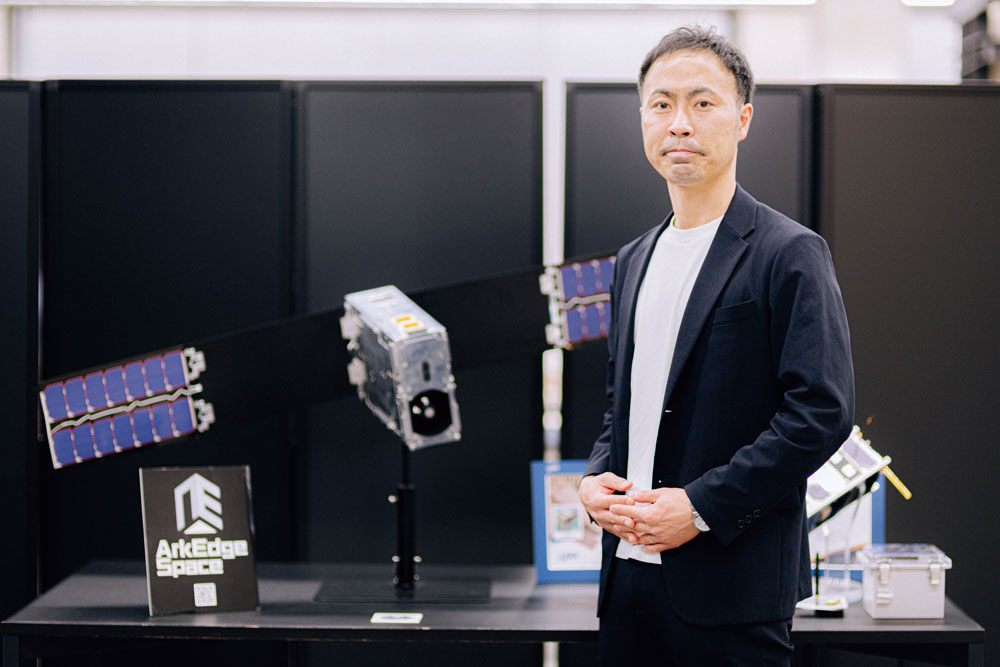

希望の留職先が見つかったら、自己分析や志望理由を準備して応募し、面接を経て選考が行われる。宮野氏は留職先として株式会社アークエッジスペースという超小型の衛星を開発するベンチャー企業に内定をもらった。アークエッジスペースを選んだ理由について、宮野氏はこう語る。

「私が大切にするビジョンは、誰もが自分の意志で幸せに暮らせる社会の土台を作ること。アークエッジスペースも、領域は違えど衛星を通じて社会を良くしていくという意味では同じだと思ったのです」

こうした想いを抱いた宮野氏は、当時20人ほどの社員で構成されたベンチャー企業の一員となった。まわりは自分よりも若い役員やエンジニアばかり。これまでとは、大きく変わった環境での留職が始まった。

「入って早々任されたのは、共同で何社かと組んで実施した衛星のプロジェクトでした。そのプロジェクト全体を管理する役割を命じられたのですが、衛星の分野に関わった経験もなく、どう進めるのが正解なのかが分かりませんでした。結局、契約書や規則を読み込んだり、パートナー企業とどう組むかを手あたり次第調べたり、周囲の人に尋ねたりして、とにかく手探りでした」

どんな方針で進めるのか、パートナー企業に尋ねられる日々。宮野氏ももがき苦しみ、がむしゃらに情報収集に当たっていった。どうにか得た情報をまとめ、パートナー企業への説明会を開き、方針を示すことができた。

「宮野が苦しみながらもやってくれている」そんな姿は、社内だけでなく、パートナー企業にも伝わっていった。そして、徐々に信頼関係ができ、いよいよアークエッジスペース全体を支えるしくみ作りにも携わるようになっていく。

評価制度や育児休暇、発注システムなど、まだまだ固まり切ってない制度の整備をしていくのは簡単ではなかったが、初めての経験を通じて宮野氏はしみじみとこう語った。

「あの体験があったから、これから初めての事業に飛び込んでもやってけるんじゃないか。そんな自信がついたんです」

留職を経て得たのは、これまでにない「高い視座」

1年の留職を終えた宮野氏は、いくつか学びになった点があると語る。それは「スピード感」と「高い視座」だ。

「アークエッジスペースは少人数ということもあり、部活みたいな雰囲気で、分らないことは気軽に相談できますし、資料も3~4割できていれば、とりあえず共有するようなカジュアルな風土がありました。一人で抱え込まないことで、スピード感がどんどん上がっている感じです。

また、最も良かったと感じるのは、経営者の目線を持てたこと。自分たちの事業を支援してもらうために、どう魅力的に見せていくかを考えること。これは東芝に戻ってからも生かせると思います。自分の業務だけだとどうしても近視眼的になりがちです。だから現場の視点、経営者の視点の両方を行き来することが、事業を進めていく上で重要だと分かりました」

東芝に戻ってから宮野氏は、誰もが業務で困ったときにすぐ同僚に助けを求められる、ヘルプ専用チャットを立ち上げた。また、あえて完成度の低い資料を早い段階で共有して、スピーディーに関係者の意見を取り入れる雰囲気を率先して作るよう心掛けた。

「インフラで誰もが幸せに暮らせる社会を作る。地球規模でその基盤を作ることができる企業はそう多くはありません。留職を通して、東芝はそんな数少ない企業の一つであるということにも改めて気づかされました。これからは、留職で学んだことを生かして、さらに自分の仕事に磨きをかけていきたいです」

また、仕事以外にも「守っていきたいものがある」と、家族の存在を語った。仕事と家族、両方を大切にしたい宮野氏は東芝の働く環境の良さにも言及した。「戻ってこられる場所がある上での挑戦ができて、本当に良かった」と笑顔を見せる。

「留職を経験して、間違いなく良かったと思っています。未知の分野に直面することで、新たな視点を得られたことはとても大きな財産です。東芝にも、本当にたくさんの部署と多様なバックグラウンド持った人たちがいるので、社内でも様々な事業部を経験できる『社内留職』があるといいなと思います。私自身も、これからも様々な人たちと積極的に関わり合いながら、成長していきたいです」

目を輝かせる宮野の視線の先には、どんな未来が広がっているのだろうか。これからの東芝を担う彼の挑戦は、まだまだ続く。