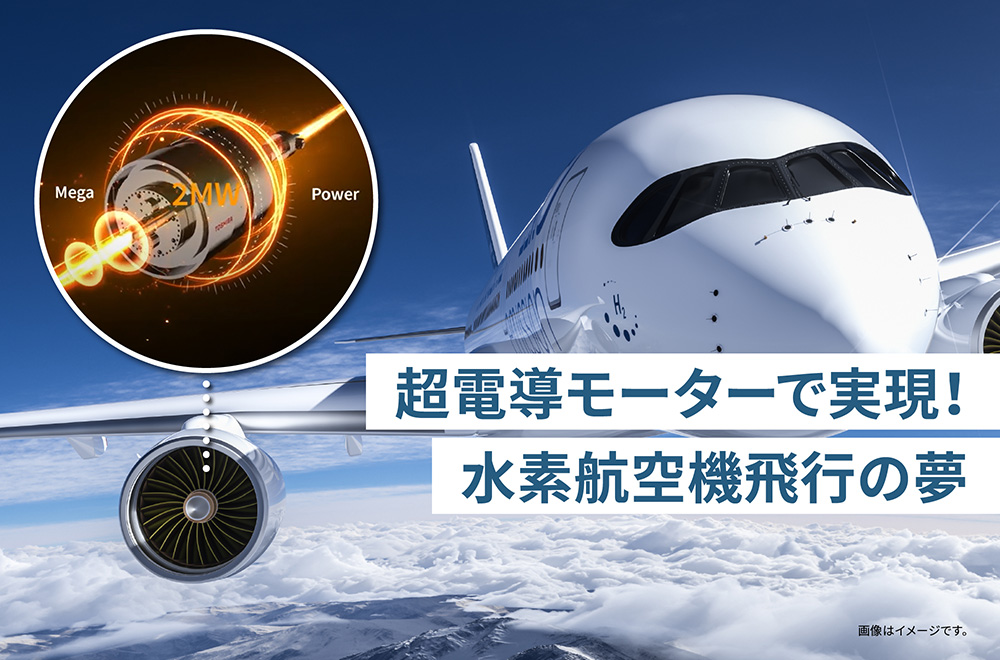

超電導モーターで「水素航空機」を飛ばす!エアバスと実現する夢

2025/05/16 Toshiba Clip編集部

この記事の要点は...

- 東芝とエアバスが、水素航空機に使用する超電導技術の研究で提携!

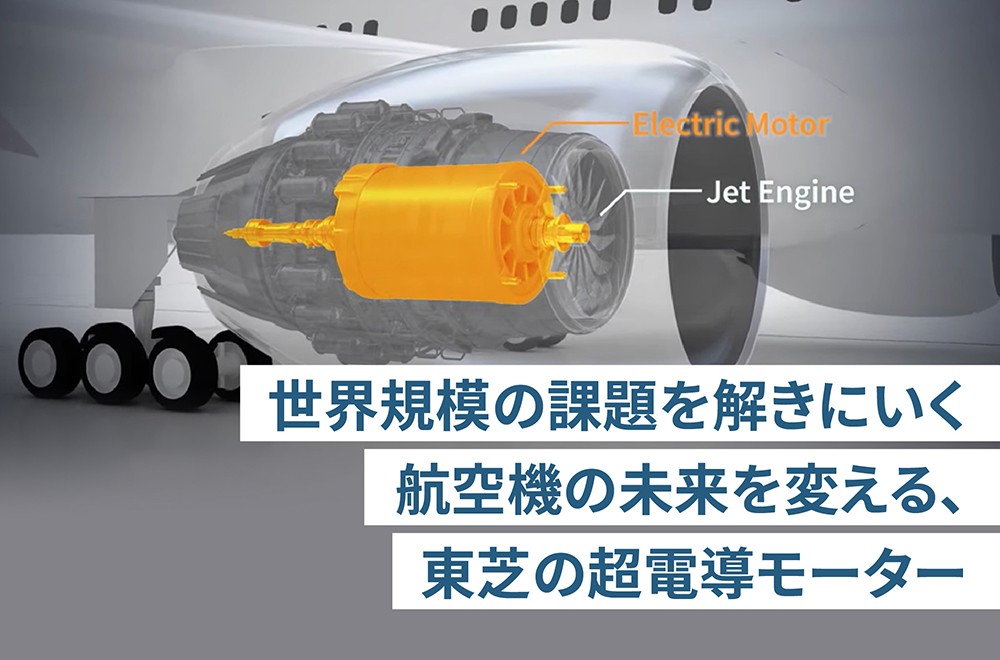

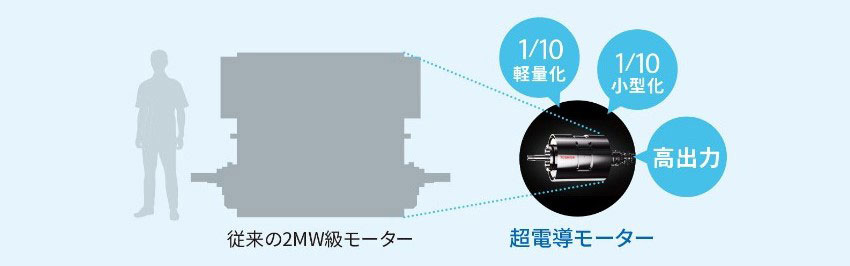

- 東芝が開発した超電導モーターは、従来のモーターと比較して1/10以下の軽量化・小型化を実現!

- 超電導モーターを、将来的に船舶・宇宙開発においても活用していきたい

2050年までにCO₂排出量を実質ゼロにする――この壮大な目標に向けて、航空業界では持続可能な航空燃料(SAF)への移行が進められている。しかし、航空機による環境負荷の本質的な削減には、燃料だけでなく、航空機システム全体の革新が求められる。そのカギを握るのが、東芝が開発した次世代の航空機など大型モビリティ向け超電導モーターだ。従来のものと比べ圧倒的に軽量・小型でありながら高出力を実現するという。

このモーターの可能性にいち早く注目したのが、CO₂排出ゼロを実現する水素航空機の開発を目指す世界最大手の航空機メーカー、エアバスだった。エアバスは、東芝が2022年に発表した超電導モーター試作1号機に着目し、その後両社は2024年、次世代の水素航空機開発に向けた、超電導モーター技術について共同研究を行うことを発表。この二社のタッグによって、未来の空は、どう変わっていくのだろうか。

超電導モーターが、水素航空機に最適!?

2024年10月。「2024国際航空宇宙展」で、航空機メーカーのエアバスと東芝は、超電導モーターに関する共同研究を行うことを発表した。かねてからエアバスは、CO₂を排出しない次世代航空機として期待される「水素航空機」の開発に取り組んでおり、東芝の超電導技術に注目したのだ。

エアバスのシニアバイスプレジデント兼将来技術研究責任者グゼゴルツ・オムバッハ氏(左)と、

東芝エネルギーシステムズ株式会社 取締役兼パワーシステム事業部長 竹内努氏(右)。

超電導モーターの開発プロジェクトリーダーを担う水谷氏は、技術の特長についてこう話す。

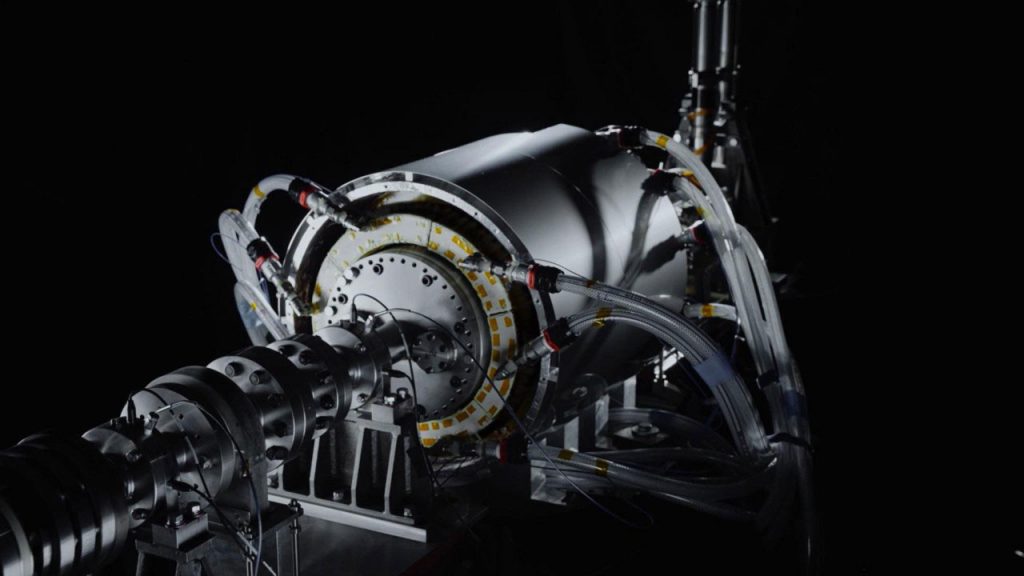

「2022年、東芝は、軽量・小型でありながらも2MW(メガワット)という高出力化を実現する超電導モーターの試作機開発に成功しました。これは、同出力の従来品に比べて10分の1の重量となります。この東芝独自の技術的特徴が、エアバスが理想とする水素航空機の仕様にマッチし、今回、彼らとの共同研究の提携に至ったのです」(水谷氏)

原子力先端システム設計部 先端システム設計第四グループ 水谷 文俊氏

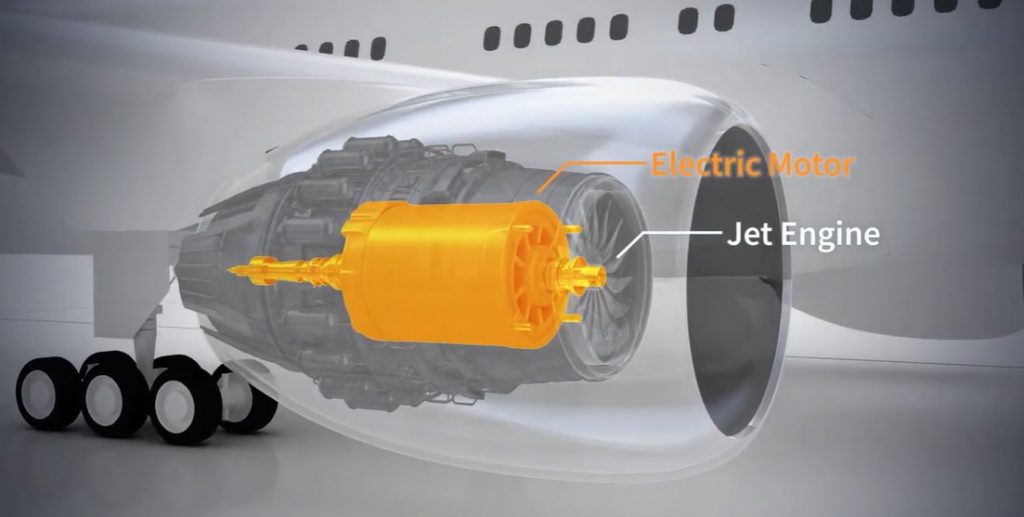

水素を航空機の推進力の動力源として使用するには2つの方法がある。1つ目は、ガスタービンエンジンで水素を燃焼させ利用する方法。これは、現在の航空機が動力源とする化石燃料をそのまま水素に置き換えることを目指している。

2つ目は、燃料電池を使用して水素を電気に変換し、モーターによって推進力を得る方法。東芝が開発した超電導モーターの技術は、この2つ目の推進力として期待されている。

航空機に搭載するということを考えると、高出力かつ軽量という相反する課題と向き合わなければならないが、この点は今回の超電導モーターがマッチしている点と言えるだろう。

さらに、超電導モーターの利点は意外な所にもある。常温では気体である水素を、航空機に燃料として貯蔵するためには極低温(マイナス253℃)で水素を液体にした「液化水素」にする必要がある。

一方、超電導技術というのは金属や合金を極低温にまで冷やしていくと電気抵抗がゼロになる性質を利用した技術だ。この超電導の性質を利用した製品が、その性能を発揮するためには、極低温の環境が必須となる。そして、この極低温を実現するために、地上では、液体ヘリウム(マイナス269℃)や液体窒素(マイナス196℃)が用いられる。

航空機内に液体で貯蔵される水素を、燃料としてだけでなく、超電導モーターの冷却に利用することで、空の上の限られた条件の中で、最大の効率を得られる可能性が見えてくるのである。まさに、超電導が持つ特長と水素航空機内において活用する制約的条件がうまくかみ合った状況だ。

超電導技術開発における東芝の知見について、研究開発と伴走する新規事業開発部の柴田氏はこう話す。

「超電導モーターの開発は、発電所向けの発電機などを開発・製造している当社京浜事業所で、関連する技術者を集結させ開発に至りました。さらに超電導技術に関しては、1970年ごろの黎明期から50年以上にわたり研究開発を進めてきました。その知見を活かし、産業用超電導機器の実績を積み重ねてきたことも、他社にはない強みです」(柴田氏)

この技術が航空機に採用されることで、機体の燃費向上や航続距離の延長が期待できる。さらに、航空機以外の分野への応用も視野に入れ、船舶や宇宙産業など、次なるステージへと展開していく可能性もあるという。

「誰かが通った道」はない。だから、面白い。

鉄道、電気自動車など、様々な分野に高性能のモーターを提供してきた東芝だが、これまで、航空機用のモーターの開発は行われていなかった。そんな東芝とエアバスが結びついたのは、ある1件の問い合わせからだったという。それは2022年に、東芝が試作機開発を発表してすぐのことだった。

「超電導関係でお付き合いのあった方から、打診があったんです。『今エアバスが、水素航空機の開発を進めている。東芝の超電導モーターが適用できないか』って。水素航空機という単語だけでもワクワクするのに、それにうちの超電導モーターの技術を組み合わせるって。嬉しくて、つい心の中でガッツポーズをしてしまいましたね。それとともに、より一層身が引き締まる思いでした」(柴田氏)

そこから、水素航空機への超電導モーター導入の検討が始まった。しかし、エアバスとの共同開発の話があってから、実際の契約に至るまで、実に1年半以上の時間がかかった。プロジェクト開始当初のワクワク感だけで乗り切れるほど、楽な道のりではなかったという。

「これまで航空機業界との接点はほとんどありませんでした。本当に前例のないプロジェクトでしたから、何もかもが手探りでした」プロジェクト始動当初を、柴田氏は振り返る。

航空業界の研究はもちろん、動向を常にウォッチすることを心掛けていた、と話す柴田氏。知らない業界への参入を目指す場合、業界の風習や、世間に知られている動向のウラで、ゴールポジションが知らないうちに変更されるケースがあるという。その業界の関係者がどのような活動をしているのか、自分たちの活動がそこにフィットしているのかを日ごろから確認し、業界関係者との関係を築いておくことを意識していた。

さらに社内のプロジェクトメンバーは、発電機の設計者を中心に、回転機系、電源系、超電導系などの異なる専門分野の研究者が集まった。当初は議論に遠慮があったが、目標が定着したころには、お互いの不足を補う関係が作られていた。こうして異分野の知見を組み合わせることで、新しい発想や技術革新が生まれる土壌が形成されていった。

また、今回初めてエアバスと共同研究を組むまでの彼らとの関係性についても、当時を振り返り、水谷氏が語り始めた。

「お互い初めての相手だったので、腹の探り合いという感じでしたね。こんなとき、自分たちの技術の優位性をアピールするのに躍起になりがちですが、相手が何を求めているのか、しっかり寄り添うよう心掛けていました」(水谷氏)

新規事業には、「過去実績から学ぶ」という選択肢はもはやない。水谷氏の言葉のあと、柴田氏は事業を開拓することの難しさについて、こう付け足した。

「このプロジェクトは『誰かが通った道』ではないので、答えは誰にもわからない。だからこそ仮説・検証を繰り返すのが必要不可欠です。長く険しい道のりですが、調査と推定で方向を決めれば、『どうにかなる』と思ってまずは前進する選択をするよう心掛けています。でもだからこそ、いくつもの仮説の中で一つでも希望のマスに進められたとき、面白さと喜びを感じるのです」(柴田氏)

夢は航空機を超え、宇宙まで広がる

今後カーボンニュートラル実現のために導入されることが期待される、水素航空機。超電導モーターを搭載した水素航空機の社会実装に対して、水谷氏は試作機開発当時を振り返りながら、今後の展望について熱を込めた。

「2022年に、超電導モーターの試作1号機がやっとの思いで完成し回転したときは、本当に嬉しかったです。今回は、エアバスとの共同研究を通して、水素航空機開発の社会実装を少しでも早められればと思っています。いつか自分が開発した超電導モーターを搭載した水素航空機で空を飛ぶことが、私の夢です」(水谷氏)

とはいえ、まだジェット燃料で飛ぶ航空機が大半だ。水素航空機を社会に実装するにはまだ障壁が立ちはだかる。社会全体のしくみが変わっていかないといけないことには導入は難しい。ここでその変革の一手を、東芝が担いたいと柴田氏は言う。

「水素は流通量が非常に少なく、運搬や貯蔵の観点でもまだまだ課題があるので、『すぐに』、というわけにはいかないかもしれませんが、水素航空機が実現すればカーボンニュートラル実現への強力な手札となるので、夢のある事業だと思っています」(柴田氏)

さらに、超電導モーター活用の夢は航空機だけにとどまらない。将来的には船舶や宇宙産業への応用も視野に入れている。

「まずは航空機への実装実現を目指し、将来的には船舶、ひいては宇宙開発にも活用できる技術へと進化させられればいいなと思っています」(水谷氏)

技術の進化は、未来のモビリティの形を大きく変えていく。その最前線にいる東芝の超電導モーターは、持続可能な航空の未来を切り拓く鍵となる。モビリティの「当たり前」を変えていく存在として、東芝の研究開発チームは前を向く。柴田氏は、これからの意気込みを語った。

「私たちが今、道を作る先駆者にあるという気概を持って開発にあたっています。正解を模索する中で立ち止まるのではなく、将来のありたい姿へ到達するための最善の道を選んで進んでいるのだと信じて、活動しています」(柴田氏)

「次世代の乗り物を開発するのは、技術に携わる者としてロマンを感じますし、ワクワクしますね」そう笑いながら話す柴田氏と水谷氏の中には、確かな未来に向けて走る熱い情熱がほとばしる。その情熱をエンジンに、水素で空を飛ぶ日は、そう遠くないのかもしれない。二人の夢は、明るい空へとつながる滑走路を走り始めたばかりだ。

関連サイト

※ 関連サイトには、(株)東芝以外の企業・団体が運営するウェブサイトへのリンクが含まれています。

エアバスと東芝、超電導技術の研究で提携 | ニュースリリース | 東芝エネルギーシステムズ