可変速揚水発電という挑戦─奥清津第二発電所・可変速設備更新の軌跡

2025/09/25 Toshiba Clip編集部

この記事の要点は...

- 奥清津第二発電所の重要設備を更新し、信頼性と保守性を大幅に向上

- コロナ禍や半導体不足の中でも、設計・調達・生産・現地が一体で連携しプロジェクトを完遂

- 若手参画を通じて、先端の可変速揚水発電システム技術を継承し、次世代へつなぐ

新潟県の山あいに広がる奥清津――上信越高原国立公園の特別地域にあるこの地に、最大出力160万kWを誇る発電所がある。自然と共生する、日本最大級の揚水発電所。その一角を担う奥清津第二発電所2号機には、いま注目される「可変速揚水発電システム」という最先端の仕組みが導入されている。

太陽光や風力といった再生可能エネルギーの導入が急速に進んでいる現在、その出力の不安定さを支える調整力として、揚水発電システムは再び脚光を浴びている。中でも、発電と揚水の出力・入力を自在に制御できる可変速揚水発電システムは、次代の電力インフラに欠かせない存在だ。

2023年秋、奥清津第二発電所2号機で進められていた可変速関係の設備更新工事が完了した。その遂行にあたったメンバーたちは、コロナ禍の中で半導体の供給不足や現地・工場間のリアルな連携の難しさといった数々の課題に向き合った。オンラインでの密な連携や、現地試験のデジタライゼーション、そして組織を越えた柔軟な協力体制で困難を乗り越えたメンバーたち。再エネの未来と、東芝の技術資産を次代につなぐ挑戦に迫る。

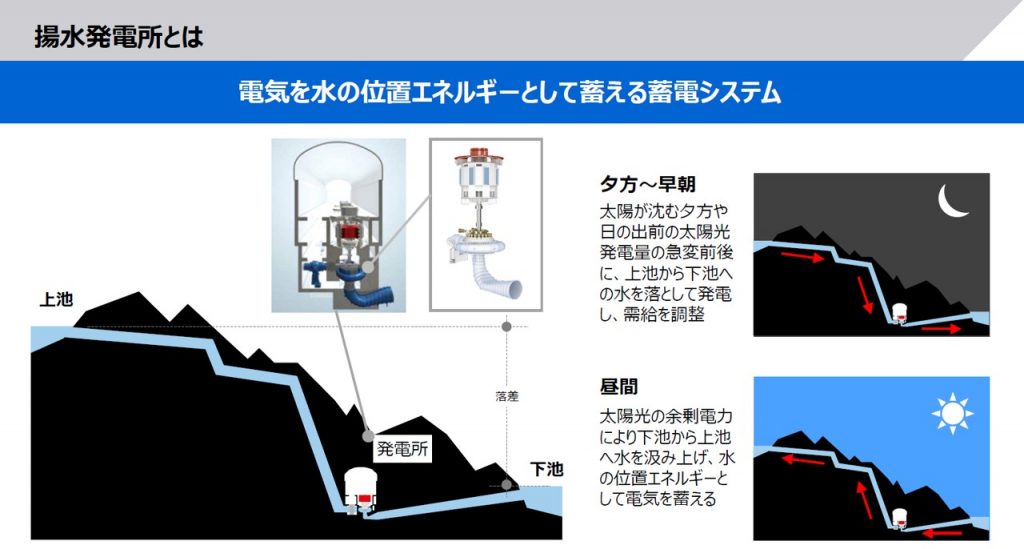

揚水発電は「水の位置エネルギーを使った巨大バッテリー」。電力の安定供給を支える仕組み

電力系統を安定して運用するためには電力の需給バランスを保つ必要があり、太陽光や風力などの再生可能エネルギーが増加してきているいま、その運用にはひとつ大きな課題がある。それは、天気まかせゆえの出力の変動だ。日照や風速といった自然条件に左右されるこれらの電源は、発電量が刻々と変わる。こうした変動に応じて、電力需給を調整する手段として、いま揚水発電システムに注目が集まっている。鍵を握るのは、揚水発電システムならではの「調整力」だ。

揚水発電システムは、需要の少ない時間帯に余剰電力を使って高所に水をくみ上げる揚水運転と、需要が多い時間帯にその水を下に落とすことで発電運転ができる。いわば、水の位置エネルギーを使った巨大なバッテリーであり、わが国の電力安定化を支える技術のひとつだ。

「私たちが更新を手がけた奥清津第二発電所は、日本最大級の揚水式水力発電所です。既設の奥清津発電所に隣接して建設され、両発電所を合わせた最大出力は160万kW。発電された電力は主に首都圏へ送電され、再生可能エネルギーの出力変動に応じて電力の需給バランスを調整し、電力の安定供給に重要な役割を果たしています」

兼 国内水力技術部 水力技術第一グループ 金田 大成氏

パワーエレクトロニクス技術の粋である可変速設備の更新という、東芝にとって重要な挑戦に臨んだ本プロジェクト。その全体調整を担ったのが、水力発電のプラントエンジニアリングに携わってきた金田大成氏だ。彼は、揚水発電システムの意義と奥清津第二発電所のプレゼンスについて説明する。

「奥清津第二発電所の2号機には、ポンプ水車や発電電動機の回転速度を自在に変えられる『可変速揚水発電システム』が実装されています。一定の回転速度での運転しかできなかった従来の揚水発電システムに対し、可変速揚水発電は回転速度を変化させ、揚水時の入力を調整できます。また、発電時には従来のシステムより大きな範囲で出力調整が可能であり、低い出力でも高効率で運転することができます。このシステムは、東芝が1990年に世界で初めて実用化したもので、近年は再生可能エネルギーによる発電の普及などの追い風もあり、国内外で新規の発電所建設や既設の発電所改修計画が増加しています」(金田氏)

東芝は、1894年に国内初の事業用水力機器を納入して以降、130年もの間、水力発電に関わる様々な開発を続け、数々の「世界初」「日本初」の製品を製造。かつて原子力発電など一定の出力で運転をしている発電システムが主力であった時に、夜間の余剰電力の調整用として開発された可変速揚水発電システムだが、最近では再エネの活用の増加に伴い、さらに注目が集まっている。東芝は、この可変速揚水発電システムの納入実績は発電所数として世界最多の実績を誇る。

可変速の仕組みにより、発電時にも揚水時にも、電気の出し入れをきめ細かく調整できる。再生可能エネルギーの変動を吸収し、電力の需給バランスを整える「調整力の要」として重要性を増す技術だ。

「奥清津第二発電所2号機の運転開始は1996年のこと。以来、約26年間で3回のオーバーホール工事を経ながら、延べ7万時間にわたって安定稼働を続けてきました。しかし、設備の老朽化が進む中で、信頼性の回復と保守性の向上を目的に、電源開発に更新を計画頂きました。こうしてプロジェクトが始動することになったのです」

制御装置の設計を担当したのは、発電システム電機制御設計グループの利光智圭氏。彼が、今回の更新の背景について語る。

発電システム電機制御設計グループ 利光 智圭氏

「変換器に使用されていたGTO素子は廃形となり、保守が難しくなっていました。計画外停止も増え、更新の必要性が高まっていたのです。電源開発との契約に至ったのは2021年。コロナ禍が世界を襲う中、半導体の供給不足や、現地・工場間の連携の難しさといった予期せぬ課題にも直面しました」

厳しい環境下で動き出した本プロジェクトは、東芝にとっても前例のない体制で臨む挑戦だった。

制御も変換器も、すべて新しく。コロナ禍で進んだ技術者たちの挑戦

今回の更新では、可変速設備の中核を担う「制御装置」と「変換器」の両方を一新するという、東芝にとっても重要な位置づけの取り組みとなった。

変換器に使われるパワー半導体素子は、従来のGTO(ゲートターンオフサイリスタ)から、IEGT(電子注入促進型トランジスタ)へと刷新された。GTOは大電力に強いが、制御が難しく周辺回路が複雑で損失も大きい。いわば、「力持ちだが不器用」な存在だ。

「今回採用したIEGTは、東芝が得意とする最新型の素子で、変換器単体の損失と体積は従来比約3割減と、高効率・小型化を同時に実現。さらに、制御装置を更新したことで高速起動にも貢献しており、発電時で従来比約3割、揚水時で約2割の時短になります」(利光氏)

制御装置には、東芝の最新コントローラーであるTOSMAP-LXシリーズを実装。キーコンポーネントはモジュール化されており、トラブル時でも必要な部分だけ交換すればよいため、保守性は大きく向上した。利光氏も「冗長化・拡張性にも優れ、将来的なリプレースを見据えた設計になっています」と力強く推す。

しかし、プロジェクトには大きな障壁も立ちはだかった。世界はコロナ禍の真っただ中。予想もしなかった半導体をはじめとする部材の供給不足が深刻化し、感染拡大を防ぐための行動制限も長引き、現地・工場間のリアルな連携も制約を受けた。

「多くの機器を扱う中で、必要な部材が思うように手に入らない状況が続きました。調達先からの情報も二転三転し、スケジュールどおりに進めるのが難しく、工場での試験計画や現地搬入日を何度も見直すことになりました」(金田氏)

可変速揚水発電システムの制御装置には多くの部品が使用されており、工場では事前に関連する制御装置を組合せて試験し、動作を検証するが、部材不足に直面し、工程の調整が大きな課題となった。

「私たち設計部門は代替の部材も含めて用品を選定し、調達部門はそれを従来の調達ルート以外であっても探し求め、生産部門は従来とは異なる手順であっても組み立てていく。この連携が崩れれば、納期には間に合いません。日々状況が変わる中で、誰かがボールを止めると全体が止まる。それを防ぐために、即時の連携と素早い決断が何よりも大切で、緊張の連続でした」(利光氏)

進捗と納入タイミングを見極めながら、工場試験の工程や現地作業のスケジュールを柔軟に調整。止めないプロジェクトを目指し、全体を支え合った。

一方、現地試験を統括した前田宗明氏は、プロジェクトの重要なフェーズで、試験そのものの効率を抜本的に見直す取り組みに挑んでいた。

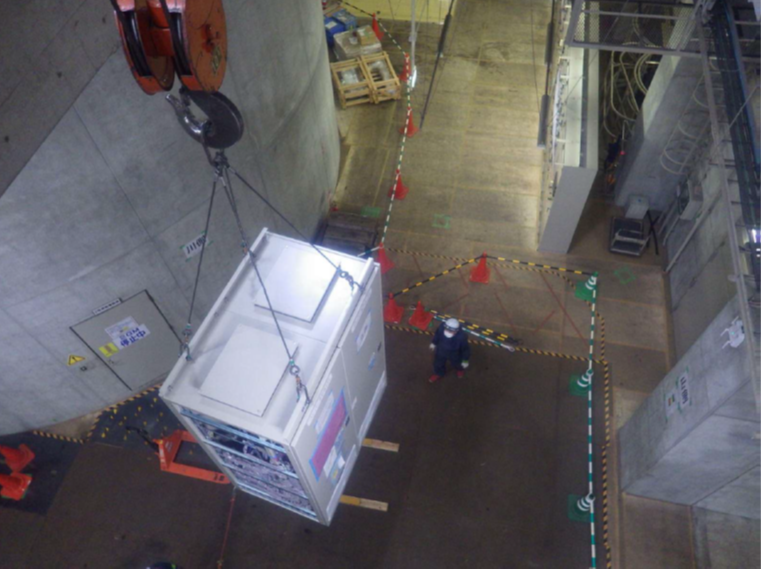

「工場の工程調整があったため、現地の据付・試験工程に余裕は残されていませんでした。揚水発電所は制御装置が多く、機器も多いため、多層階に渡って設備があり、各々の機器に試験員を配置するのですが、以前はトランシーバーと音声だけで各フロア間の連携を取る必要があり、意思疎通を図るだけでも大変でした。そのため、今回は試験を少しでも効率的に進めるべく、HDMI無線を活用して、発電所の運転状態を映像で共有する仕組みを導入しました。可変速設備のある地下1階と水車室がある地下2階などで、全員が同じ情報を見ながら試験できるようになったのです」(前田氏)

いちいち無線で数値を伝えなくても、画面を見れば全員が同じ状態を把握できる。可視化が難しかった試験の模様が映像で共有され、現場の進行は大きく変化した。

「意識の統一と情報の透明化が進みました。誤解や記録ミスも減り、手戻りの削減という点で、結果的に工程の安定化にもつながっています。これらの現場改善施策は、すでに他の発電所案件にも展開され始めています」(前田氏)

柔軟かつスピーディーな連携を目の当たりにしたのは、利光氏ら設計チームの一員としてプロジェクトに参画した佐藤 美紗氏だ。

「入社して初のプロジェクトになりました。皆さんが即座に動き、他部署と連携する姿を間近で見て、とても印象に残りました。自分の目指す姿が、そこにありました。可変速揚水発電のような調整力の高い技術は、再エネの未来を支える重要な役割を担っています。そんな現場に関われることにやりがいを感じていますし、ここで得られる技術や経験を、自分の力にしていきたいと強く思いました」(佐藤氏)

世界的な混乱の中でもプロジェクトが止まらなかったのは、東芝と現場に携わった関係各社、そしてお客様である電源開発を含めた全員がワンチームで現場力と柔軟性を発揮したからこそ。関係者が密に連携し、毎日状況を更新しながら進み続けた。

挑戦を超えて、次世代へ。揚水発電の明日を見据えて

2023年10月、奥清津第二発電所2号機が営業運転を再開した。本格稼働に先立つ試運転では、変換器により揚水始動させる「自己始動」にも成功。通常の揚水発電所には設けられる揚水始動用の始動装置が無いだけに失敗は許されず、現場にいた技術者たちは、その瞬間、安堵すると共に、確かな手応えを感じたという。

「営業運転再開の瞬間、お客様に『ありがとう』と声をかけていただきました。社内からもスムーズな進行が評価されました。TMEICをはじめとした関係会社、そしてお客様電源開発の理解もあり、“一体となって動く”ことの大切さを改めて感じましたね」(金田氏)

現地試験では、これまでの発電所案件で積み重ねてきた「手順書」という技術資産が活用された。案件ごとに蓄積されてきた様式をベースに、部門の垣根を超え、有識者を交えてさらにブラッシュアップした。若手や未経験者でも活用しやすい形に見直すことで、次の世代への継承という役割も担っている。

「若手が可変速のような大型設備に触れる機会は限られます。これまで蓄積されてきた手順書を、より分かりやすく、使いやすくしていくことも、次につなぐために大事な作業です。それも私たち世代の役割です」(前田氏)

各部署や関係各社といった横の連携だけではない。前田氏が触れたように、ベテラン・ミドル・若手が自然に補完し合い、プロジェクトを前進させていく姿があった。利光氏、金田氏もうなずき、それぞれの立場で気概を語る。

「水力発電というと成熟した技術に思われがちですが、実はまだまだ進化の余地があります。次の時代のインフラをかたちにするために、新しい人たちと一緒に次の挑戦に取り組んでいきたい」(利光氏)

「連綿と続く技術資産の積み重ねがあるからこそ、東芝なら任せられるという信頼につながる。そういう意味でも、今回のプロジェクトは、“東芝だからできた仕事”だと自信を持って言えます」(金田氏)

揚水発電を未来へつなぐのは、技術と仕組み、そして技術者たちの知見、知見と経験のつながりだ。若手として参画し、次代の中核を視野に入れる佐藤氏が続けた。

「可変速揚水発電システムの重要性は年々高まっています。人々の生活の根本を支える技術に携われるというのは誇らしいことだと感じます。何か“形に残る大きなものをつくりたい”という思いのある方に、ぜひ次の挑戦に携わってほしいですね」(佐藤氏)

新潟県の山あいから、未来へと続く志――今回のプロジェクトは、技術と思いを次代に渡すための、確かな一歩となった。