なぜ東芝は中央アジアへ? 知られざる物流の挑戦と未来への貢献

2025/07/31 Toshiba Clip編集部

この記事の要点は...

- 東芝が中央アジアで郵便・物流革命に挑戦する

- 日本のロボット技術と60年の郵便知見が融合

- 未来の社会インフラを築く、東芝の挑戦に注目

カスピ海を挟んで東西に広がるアゼルバイジャンとカザフスタン。東芝は、この中央アジアの地で両国の郵便・物流業界に革新をもたらす実証実験に参加している。具体的には、これまで手作業が中心だった仕分けなどの作業を、最新のAMR(Autonomous Mobile Robot自律走行ロボット)の導入により自動化するという試みだ。

しかし、日本人にはあまり馴染みのないアゼルバイジャンとカザフスタンという両国に、なぜ東芝が関わることになったのか? この実証実験の先にある計画と、いま両国が世界から注目を集める、ある事情とあわせて紐解いていこう。

物流の要衝で始まる実証実験

中央アジアに位置するアゼルバイジャンとカザフスタンは、その地理的な優位性から新たな物流の要衝として注目を集めている。

北部にはカフカス山脈が広がり、中央部は肥沃な平野、カスピ海沿岸は漁業や観光地として知られるアゼルバイジャンは、ヨーロッパとアジアの交差点として重要な役割を果たしている。また、広大な国土と様々な地形が特徴として知られるカザフスタンは、 特に石油、天然ガス、ウランなどの豊富な資源に恵まれ、中央アジア経済を牽引している国だ。

日本政府も、この地域の安定と発展に貢献し、安定した物流ルートを確保するため、日本の優れた技術やノウハウを提供することに積極的だ。さらに、日本の総務省は、日本の郵便システムを海外に広めることをミッションの一つとしている。

こうした背景と、東芝と中央アジアの郵便事業の長年に渡る協力関係を基に、今回の実証実験は実現することとなった。

しかし、東芝が両国に提供するソリューションは、全く同じではない。アゼルバイジャンが郵便物の仕分け効率化を目指す一方で、カザフスタンはEコマース(ネット通販)の拡大に対応するための倉庫内ピッキング業務の自動化に焦点を当てている。

「国土面積も経済も文化も違う両国ですので、それぞれの要望に沿ったソリューションを提供しました」と語るのは、株式会社東芝の物流・郵便ソリューション事業開拓担当部長である石橋雄一郎氏だ。

石橋氏は、それぞれの国の「今」と「未来」を見据え、最適なソリューションを提供すること、それが東芝の挑戦なのだという。

これまで、カナダ、オーストラリア、ロシア向け等の郵便区分機ビジネスを牽引してきた石橋氏。

近年はインドネシア、フィリピン、スロバキアなど新興国での自動化機器導入に関するコンサル活動にも注力している。

限られた空間で郵便仕分けをスマートに!

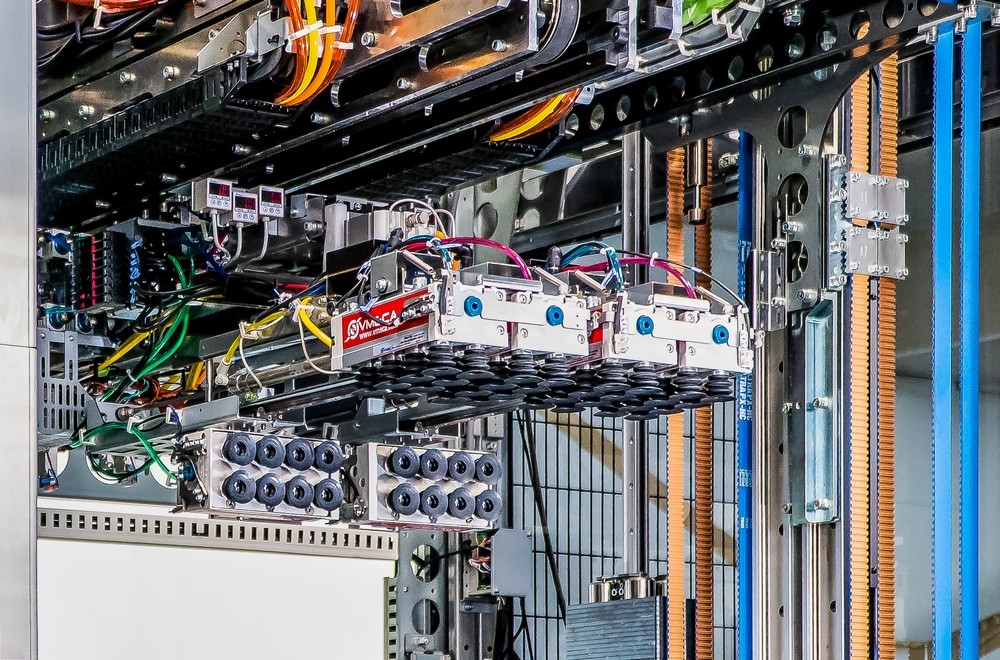

アゼルバイジャンが東芝に求めたのは、郵便仕分け作業の自動化だった。ここで主役となるのが、東芝のソフトウェアを搭載したAMRだ。これまでの郵便区分機が広大なスペースと多額の初期投資を必要とするのに対し、AMRを使った仕分けはより手軽で、コストも抑えられるのが大きな魅力である。

アゼルバイジャンでの実証実験で使用されたAMRは、最大35kgまでの様々なサイズの郵便物を扱える汎用性の高さが自慢の機種だ。

「床に貼られた二次元バーコードをAMRが読み取りながら進み、目的の仕分け場所に着くとコンベアが動き出して郵便物を正確に区分します」とソリューションの概要を語るのは、株式会社東芝の物流・郵便ソリューション技術部の技術者で、実証実験のプロジェクトマネージャーを務めた玉熊慎太郎氏だ。

玉熊氏は入社3年目ながらこれまでの物流現場への提案経験に加え、学生時代の海外留学で磨いた語学力や度胸を買われてアゼルバイジャン・カザフスタンの両プロジェクトのプロジェクトマネージャーに抜擢された。

システムの導入もシンプルで、床に二次元バーコードと仕分け用の箱を設置するだけでよいという。大がかりな工事は不要で、もしAMRが稼働しない時間があれば、汎用性の高いAMRは別の用途に使うこともできる。

郵便物の仕分けは、倉庫での定型的な作業とは一味違う独自の課題を抱える。倉庫業務では事前に搬入される商品の種類や数が明確であることが多いが、郵便物は「開けてみるまで、何がどれくらい入っているか分からない」という特性がある。東芝は、この郵便物特有の「不確実性」に対応するため、ソフトウェアに改良を加えた。大量の郵便物を次々と素早く処理できるようにタスク実行を高速化したり、郵便物の量や宛先の頻度を分析して効率的な仕分け場所の配置を最適化したりするのだ。これは、東芝が60年以上にわたり郵便事業システムに関わってきた中で培った、まさに「職人技」のようなノウハウの結晶である。単にロボットを動かすだけでなく、郵便業務全体を最適化する。それが東芝の考えるスマートなソリューションなのだ。

アゼルバイジャンは国土面積が限られるため、郵便物を一箇所に集約して処理する「集中処理」が可能だという。今回の実証実験は6m×9mという比較的コンパクトな部屋で行われたが、これはアゼルバイジャンの既存の郵便局の限られたスペースでも自動化を可能にするという点で大きな意味を持っている。東芝はアゼルバイジャン郵便と協力し、将来的には現在の区分局におけるより大規模な自動化設備や、新しい集中処理拠点の構築を目指していく。経済成長が著しいアゼルバイジャンでは、Eコマースの普及とともに物量も増加する見込みだ。そうなると、自動化設備の必要性はますます高まるだろうと石橋氏は予想する。

ネット通販を支える、倉庫物流の革命!

一方、世界最大の内陸国であるカザフスタンが今回の実証実験で最も重視したのは、爆発的に拡大するEコマース(ネット通販)に対応するためのサードパーティロジスティクス(3PL)業務の効率化であった。サードパーティロジスティクスとは、簡単に言えば他社の商品の在庫管理から出荷までを代行する業務である。ここで導入されたのは、棚ごと商品を運ぶAMRを使った「Goods to Person (G2P)」システムだ。

従来の倉庫では、作業員が広大な倉庫内を歩き回って注文された商品を探して集めてくる必要があった。これは、想像するだけで大変な作業だろう。しかしG2Pシステムでは、オペレーターが欲しい商品の種類と数量を入力すると、ロボットがその商品が置かれている棚ごとオペレーターの元まで運んできてくれるのだ。これにより作業員は棚が来るのを待つだけで済むため、移動の負担が劇的に減り、ピッキング作業の効率が飛躍的に向上する。カザフスタン郵便は、この新しいビジネスモデルを導入することで時代の変化に対応しようとしているのである。

今回の実証実験はあくまでトライアルであったが、東芝はカザフスタン郵便の要望に応え、ピッキング後の次工程への商品搬送もAMRで行うという工夫を凝らした。カザフスタンではまだ人件費が日本ほど高くないものの、Eコマースの成長に伴う物量増加に対応するためには自動化による処理能力の向上が不可欠だと、その重要性を認識している。

カザフスタンでの導入にあたっては、日本での標準仕様をベースにしつつも、現地特有の運用や文化の違いに細かく対応した。例えば、現地では商品の取り扱いにやや難があったり、多少の在庫管理の誤差には寛容だったりといった文化的な特徴があった。しかし、東芝のシステムを導入することでより正確な在庫管理が実現され、これまで曖昧だった部分の改善が期待されているという。

小向事業所やAMR導入サイトを視察され、本プロジェクトが始動。

カザフスタン郵便のプロジェクトリーダーであるAidar Ilyassov氏からは「すでに、倉庫内業務の効率と作業の正確性において大きな改善が見られ、生産現場の作業環境がより良くなっていることを実感している。今回のシステムを今後の物流サービスの中核として、国内で導入していきたい」といった評価を受けており、将来的には、システム画面の言語をカザフ語などのローカル言語に対応させることで、より現地に寄り添ったローカライズも進めていく予定だ。

カザフスタン郵便は、国内の物流倉庫に自動化機器が導入されるのは今回が初めてではないかと考えており、この成功事例を足がかりにネット通販の拡大に合わせて、より大規模な棚搬送ロボットシステムの導入を計画している。東芝はカザフスタン郵便と協力し、広大な国土に中規模な自動化設備を点在させることで、カザフスタンの物流課題の解決に貢献していくことを目指している。

郵便事業への知見と東芝独自の技術の融合

玉熊氏は、東芝が長年にわたり積み上げてきた郵便・物流の知見を展開することだけが今回の実証実験の目的ではないと語る。将来を見据えて様々な最新技術の投入が準備されているというのだ。

「今回実証実験に使ったAMRには、東芝の「SCiBTM」バッテリーを搭載する予定です。これにより、郵便事業で培った知見に加え、SCiB™の特長を最大限に活かすことで多くのメリットが期待できます。」(玉熊氏)

SCiBTMは、一般的なリチウムイオン電池に比べて短時間で充電ができるほか、長寿命、低温環境での動作、そして高い安全性といった特長を持つ、東芝が開発したバッテリーだ。このSCiBTMが搭載されたAMRは短時間の充電で動作させることができるため、充電のために待機させるAMRの数を削減できる。これは導入コストを削減し、AMRの稼働率を最大限に高められることを意味する。 また、低温環境での動作に強いという特長は、冷蔵・冷凍品を扱う「コールドチェーン」のような特殊な物流環境で真価を発揮するだろう。

今回、実証実験には海外製のAMRに東芝製のソフトウェアを搭載したものを採用した。ソフトウェアが東芝製であることは、今回のプロジェクトの重要なポイントであると石橋氏は言う。

「ソフトウェアが自社製であれば顧客の要望に合わせた迅速なカスタマイズや保守が可能になります。そして日本の高い品質基準に準拠したソフトウェアは、システム全体の信頼性と安定性につながっていきます」と石橋氏は続ける。

さらに、現在の国際情勢を考えると、ハードウェアは海外製でも頭脳となる制御部分が日本製であることに価値を見出す顧客も少なくないという。「ハードウェアは海外製だけれども、制御やソフトウェアは日本製、東芝製ですということでご納得いただけるお客様が一定数はいらっしゃいます」(石橋氏)。

中央アジアから世界へ

今回の実証実験は、アゼルバイジャンとカザフスタンに留まらず、より広範な地域への展開の足がかりとなるだろうと石橋氏は考えている。両国は中央アジアやコーカサス地域において経済的にも比較的先行している国であり、この成功事例がウズベキスタンなどの周辺国へと波及していくことが期待される。

東芝は、今回の実証実験で得られた貴重な経験を活かし、グローバル展開における新たな課題を深く認識している。それは、日本の標準的なシステムをそのまま導入するのではなく、各国の物量、商習慣、文化、そして既存のインフラレベルに合わせて最適なソリューションを提供することの重要性である。

「アゼルバイジャンの現在のオペレーションや近い将来の物量を考えた時に、従来型の区分機を導入することは過剰投資だと言えます。それよりはロボットの方が適していると自信を持ってお伝えしました。」(石橋氏)

日本が手作業から段階的に自動化を進めてきた歴史と同様に、アゼルバイジャンやカザフスタンでもその国の実情に合わせた最適な自動化のステップを踏んでいくことが大切だ。東芝は、その知見と経験をもって両国および周辺国の郵便・物流業界の持続的な発展に貢献していくことを目指している。 この挑戦は、単に技術を輸出するだけでなく、両国の経済成長とそこに暮らす人々の生活の質の向上に貢献する、まさに「社会インフラ」を支える東芝ならではの取り組みだと言えるだろう。