人手不足を解消し、顧客を惹きつける:東芝のAIが小売業界に起こすDX

2025/08/07 Toshiba Clip編集部

この記事の要点は...

- 小売業界では人手不足が深刻化し、消費者ニーズが多様化している

- スキャン漏れを即座に発見!?顧客と店舗を支援する、セルフレジの「サポートAI」が注目されている

- 購買予測と最適化を担う「プロモーションAI」を開発!

深刻化する人手不足と、消費行動の多様化、そしてデジタルトランスフォーメーション(DX)の波といった急速な社会変化の中で、小売業界は今、かつてないほどの変革期を迎えている。これらの課題に対し、東芝のAI技術はどのように貢献していくのだろうか? 東芝テックの竹野唯志氏と、2024年10月に新たに東芝グループに加わったジャイナミクスの業務に携わっている武山泰豊氏の二人のAI技術者に、最前線の取り組みと開発者としての想いを語ってもらう。

小売業界が直面する課題とAIがもたらす変革

小売業界の喫緊の課題として、まず挙げられるのが「人手不足」である。少子高齢化と人口減少が進む日本では、労働力人口の減少が続き、店舗運営を担う人材の確保は、ますます困難になっている。また、人口減少は同時に「消費の減少」にも繋がり、売上維持のためには限られた顧客への効率的なアプローチが不可欠となっている。

こうした状況下で、AIは「自動化」と「最適化」という二つの側面から、小売業界に大きなインパクトを与えている。

「これまでベテラン店員の『匠の技』や勘に頼っていた業務、例えば商品ラインナップの選定や店舗施策の決定、さらには個々の顧客に合わせたプロモーションといった領域にAIを導入することで、スキルの伝承や、客観的なデータに基づいた意思決定支援が可能となります」と武山泰豊氏は語る。

加えて、人間では処理しきれない膨大なデータに基づいたパーソナライズされたプロモーションや、食品ロス削減のための需要予測など、AIの得意分野を活かすことで、小売業の持続的な発展、ひいては維持に貢献できると竹野氏、武山氏は口を揃える。

顧客と店舗を支える「サポートAI」:セルフレジでのAI活用最前線

コロナ禍を機に急速に普及したセルフレジは、人手不足解消と非接触ニーズへの対応という点で大きな役割を果たした。しかし、店舗側にとっては「ロス(登録漏れなどによる損害)の増加」という懸念が、消費者にとっては「操作の面倒さ」や「登録漏れの不安」という課題が浮上した。

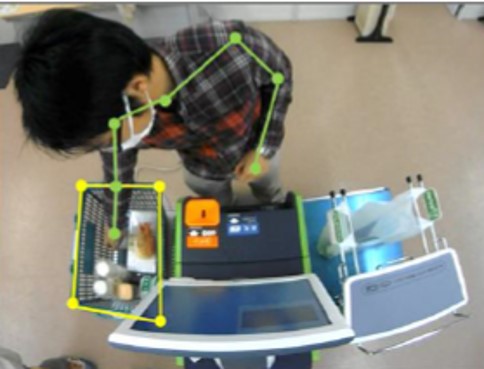

東芝テックが開発した「サポートAI」は、これらの課題を解決するために誕生した。セルフレジに設置されたカメラが消費者のスキャン動作をリアルタイムで解析し、スキャン漏れがあれば即座にユーザーに通知する。これにより、従来の重量計によるチェックで発生していたUX(ユーザー体験)の低下を解消しつつ、店舗のロス増加を防ぎ、消費者のセルフレジ操作の不安を軽減する。

東芝テックの竹野氏は開発において「即時性、リアルタイム性」を最も重視したと語る。「複数商品を登録した後に『スキャン漏れがあります』と通知されても、どれが漏れているのか分かりにくいものです。だから、その場で即座に知らせることが重要なんです」と続けた。

上述の通り、これまでセルフレジの袋詰めスペースに重量計を備え、購入した商品の重量と照らし合わせるタイプがあったが、今回東芝テックが開発したのはレジ上部にカメラを取り付け、AIによる画像認識技術でスキャン漏れがあった場合、即座にアラートを通知する仕組みだ。

最近は、あらゆる分野でAIが活用され、その能力を多くの人々が認知してきた。今回もセルフレジにAIが搭載されることで、多くの問題が魔法の如く解決するものと考えてしまうかも知れない。

しかしながら、専門家でも技術者でもない老若男女あらゆる層を顧客とする小売業界に向けたAI開発は、一筋縄では行かないという。

「セルフレジにおいて『スキャン漏れ』という状況は、『正しく登録された』という状況に比べて圧倒的に少ないため、『正しく登録されている行動を誤って登録漏れと判断してしまう(False Positive)』ことをいかに減らすかが大きな課題でした」と竹野氏は語る。

AIの性能として、「登録漏れ」を「登録」と認識したとしたら、店側にとってもちろん良くないというのは分かるだろう。では安全を見て「登録」していても「登録漏れ」と認識しておけば良い、という単純な話ではない。そうすると次はちゃんと「登録」した消費者の心象を悪くしてしまうからだ。

消費者側にとってみたら、誤って「登録漏れ」とされてしまうことに不安を感じてセルフレジの利用を敬遠する可能性も否定できないだろう。そういった顧客へのサポートも十分に行う必要がある。したがって正しい行動を登録漏れと判断することを徹底して低減しなければならない。実際には、正しい登録行動よりも登録漏れの方が圧倒的に発生頻度は低いのだ。こういった背景が、リテールの世界にAIを導入する難しさでもあると言える。

サポートAIでは、このFalse Positiveの抑え込みのように、AIがサポートを提供する相手が、一般の消費者であるという小売業界特有の課題が多数あるのだ。

だが、こうした課題にこそ、長年のPOS(販売時点情報管理)ベンダーとしての経験を持つ東芝テックの強みが生かされるのである。多様なPOSレイアウトに対応できる開発力に加え、顧客店舗との強固な関係性により、実際の店舗でのフィールドテストを重ね、改善を重ねることができたのも東芝テックならではと言えるだろう。

また、過去のオブジェクト認識技術や、物流倉庫での作業員行動モニタリングといった研究開発の知見が、今回のサポートAIにも活かされていると竹野氏は言う。

サポートAIは発売を開始しており、発売前のフィールドテスト段階では、意図せぬスキャン漏れを防ぎ、消費者から好意的な反応を得ている。店舗側からもロス削減と省人化への期待が寄せられており、将来的には専任の店員が不在でもスムーズなチェックアウトを可能にすることを目指している。「人手不足が深刻化する中でも安心して買い物ができるような店舗運営を継続できるようにしていきたい」と竹野氏は語る。

購買行動を予測し、プロモーションを最適化する「プロモーション最適化AIモジュール」

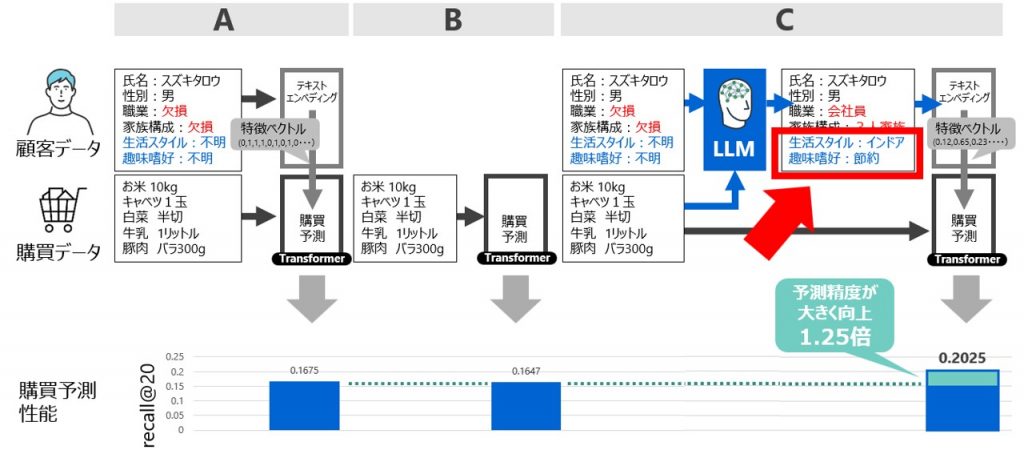

ジャイナミクスが開発する「プロモーション最適化AIモジュール」は、消費者の購買行動を深く理解し、マーケティングの効率化を図るためのAIである。この技術には、主に二つの柱があると武山氏は語る。

一つは、顧客が次に何を買うかを予測する「Transformer」技術。これは、最近話題の生成AI(LLM:大規模言語モデル)にも使われている技術で、顧客の過去の購買履歴(何を、どのような順番で買ったか)を分析することで、次に購入する商品を高い精度で予測できるという。武山氏は、「購買行動は、結局買ったものに一番よく現れる」というポリシーに基づいていると説明する。

もう一つは、このTransformerを補助する「顧客属性の予測」技術である。リアル店舗では、ECサイトのように顧客の性別や家族構成といった属性情報が十分に得られないという課題がある。そこで、LLM(大規模言語モデル)を活用し、過去の購買履歴から顧客がどのような人物なのか(例:主婦、単身者など)を予測し、その情報を購買予測に活用する。これにより、予測精度をさらに高めることが可能となる。

「LLMは自然言語の理解に優れているため、単なる数値データだけでなく、購買の背景にあるストーリーを推測するようなナラティブな分析が今後実現しやすくなると期待しています」と武山氏は言う。

こうしたプロモーション最適化AIモジュールの導入により、小売企業は顧客一人ひとりに最適なクーポンやプロモーションを提供できるようになり、マーケティング効果の最大化が期待できるだろう。また、購買予測や顧客理解の深化といった用途にも応用は可能となる。

開発における技術的な挑戦は、現実世界のデータの複雑さに対応することであった。例えば、顧客属性データの一部が欠損している場合など、理想的なデータが揃わない状況で、いかにアルゴリズムを実用に耐えうるものにするかが大きな課題であった。現場の制約ごとにアルゴリズムを調整するなど、試行錯誤が必要だったという。

また、顧客属性の予測では、「どのような属性を予測すれば購買予測に役立つのか」という問いが難題であったという。例えば、顧客の歩くスピードを予測しても購買行動には影響しないが、「安さを重視しているか」「高級品を選ぶ傾向があるか」といった属性は重要である。LLMに直接予測が難しい属性は、中間段階として予測に役立つ別の属性(例:購入品に占める高級品の割合)を予測させるなど、様々な工夫を凝らした。最終的には、会員カードの項目に囚われず、生活スタイルや趣味嗜好といった、真に購買行動に影響を与える属性の予測に舵を切ったという。(予測された顧客属性の結果については、買い物客や小売業者に開示されることはない)

AIが拓く小売りの未来とロードマップ

サポートAIとプロモーション最適化AIは、現時点ではそれぞれ独立したソリューションであるが、将来的には連携の可能性も秘めている。例えば、サポートAIが店舗内で顧客の買い回り行動(迷った商品、手に取ったが買わなかった商品など)をセンシングできるようになれば、そのデータはプロモーション最適化AIにとって貴重なインサイトとなり、よりきめ細やかな提案が可能となるだろう。

武山氏は、小売店等のリアルリテールでのプロモーションをECサイトと同等のレベルにまで引き上げることが目標だと語る。ECサイトでは、顧客の行動データ(ページ閲覧履歴やカート投入・削除履歴など)が簡単に取得でき、きめ細やかなパーソナライズ提案が実現している。一方で、リアルリテールでは顧客とのタッチポイントが限られ、取得できるデータが断片的であったり、欠損も多いという課題がある。しかし、AI技術を活用することで、こうした不完全なデータを補完・推定し、個々の顧客に合わせた体験をリアル店舗でも提供することで、より豊かな買い物体験を目指す。

竹野氏は、サポートAIのロードマップとして、まず仮想店員によるサポート力向上を挙げる。そして、将来的にはセルフレジだけでなく、スマートカートやスマホ決済など、顧客が店舗内を移動しながら決済まで完結できる「パーソナルチェックアウト」の普及に貢献し、店舗全体での顧客体験を向上させたいと考えている。

武山氏の所属するジャイナミクスでは、プロモーション最適化技術など様々なDXサービスを提供していくことを目指している。機械学習モデルの継続的な運用と改善を支援する仕組みを開発し、単なる機能提供だけでなく、運用面も含めた効果的なDXサービスを実現していく。また、顧客属性予測技術は、まだPoC段階(実現可能性の検証)には至っていないが、東芝グループが手掛ける社会インフラなど、小売業界以外の顧客データにも応用することで、業界間のデータ連携を促進し、顧客理解を深めるキー技術となる可能性を秘めていると期待を寄せる。

東芝テックとジャイナミクスが開発するAI技術は、人手不足や消費行動の変化といった小売業界の喫緊の課題に対し、具体的な解決策を提示している。顧客体験(CX)と業務効率化の両立を追求し、AIが小売りの未来をどのように変えていくのか。東芝グループの挑戦は。これからも続く。