AIを理解し、製造業を深く知るからこそできる「東芝生成AIマネージドサービス」

2025/09/17 Toshiba Clip編集部

この記事の要点は...

- 製造業界が直面する大きな課題「現場力の向上」と「人材不足」

- 人に寄り添うAIで、真の課題解決と働き方改革を目指す

- 実績に裏打ちされた深い知見と信頼関係

2022年11月、1つのWebサイトが世界のITに衝撃を与えて3年余。あらゆる業種業界で生成AIの活用が急速に進んでいる。その利用の方法も、業界ごと、企業ごと、担当者ごとに少しずつ独自のノウハウが積み上がってきている状況だ。しかし「現状の利用方法で十分に活用できているのだろうか? 他社はもっと革新的な使い方をしているのではないだろうか?」など、生成AIの可能性を深く認知するに従って、自社の利用方法に疑問を感じてはいないだろうか。

東芝デジタルソリューションズは、長年培ってきた製造業の知見と最先端の生成AI技術を融合させた「東芝生成AIマネージドサービス」(以下、生成AIマネージドサービス)を提供している。このサービスは、単なるツールの提供に留まらず、顧客の業務プロセス全体を深く理解し、製造業界が直面する大きな課題である「現場力の向上」と「人材不足」という二点を中心に、生成AIを最大限に活用した、顧客の真の課題解決と働き方改革を実現することを目指している。

生成AIマネージドサービス開発の背景にある「人」への想い

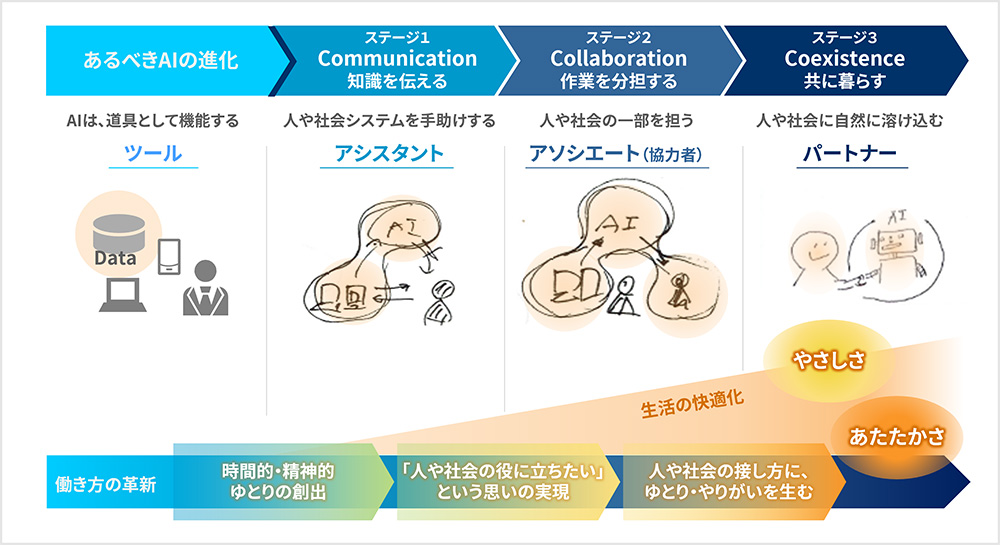

東芝デジタルソリューションズが生成AIマネージドサービスを開発した根底には、「AIは、人が社会で暮らす際のパートナーへと進化する」という強い信念がある。約10年前、東芝デジタルソリューションズはAIと人との関係性を、「ツール」→「アシスタント」→「アソシエート(協力者)」→「パートナー」の4段階で捉えていた。当時のAIは「ツール」としての活用が主であったが、生成AIは「人と協調するアソシエート」としてのAIの可能性を現実のものとした。

東芝デジタルソリューションズの園尾聡氏は、アソシエートとしてのAIが実現する働き方について、次のように語った。

「多くのビジネスパーソンは、日々の業務の中で、情報収集、ミーティング調整、定型作業などの周辺作業業務に多くの時間を費やしています。生成AIがこれらの周辺作業を肩代わりすることで、人はより創造的で本質的な業務に時間を集中的に使用できるようになります」

東芝デジタルソリューションズは、この「業務の本質に向き合う時間を増やす」ことを最も重要視している。単に業務効率化のみを促進するのではなく、人々の働きがいとモチベーション向上を追求するのだと園尾氏は続けた。

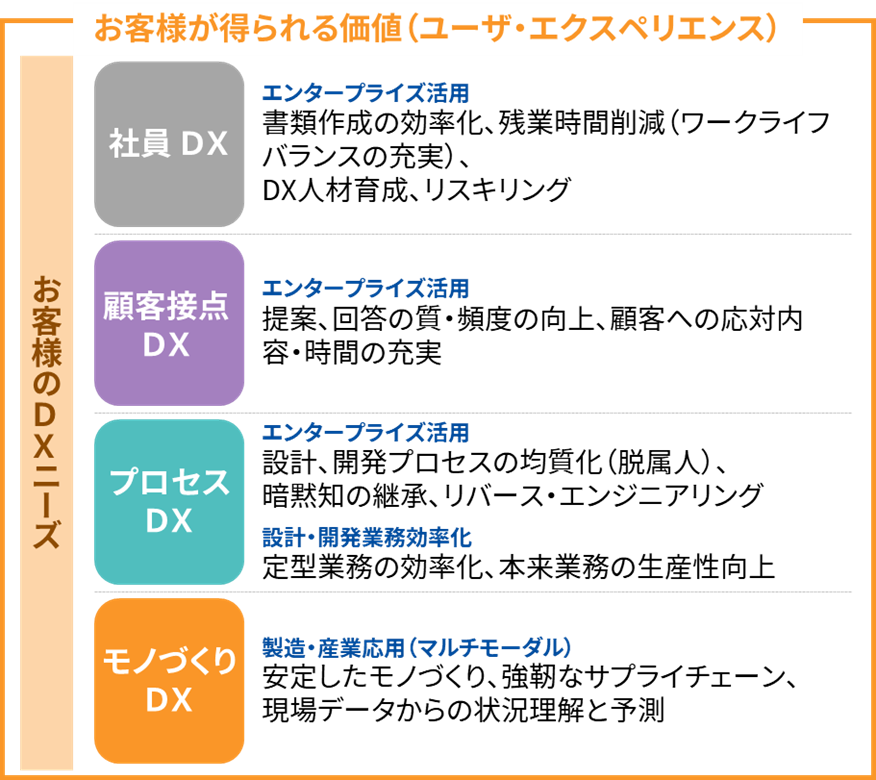

顧客の業務革新をサポートする4つのDX領域

東芝デジタルソリューションズの生成AIマネージドサービスは、「社員DX」「顧客接点DX」「プロセスDX」「モノづくりDX」の4つの主要領域に生成AIを活用し、顧客の課題解決と業務革新を支援する。

「これらは扱うデータの「深さ」によって分類され、お客様のニーズに合わせたきめ細やかなソリューションを提供します」と説明するのは、東芝デジタルソリューションズの小山徳章氏だ。

以下が具体的な4つの取り組みだ。

1. 社員DX~身近なデータの活用で日々の業務を効率化~

「社員DX」は、生成AIが議事録作成、出張手配、社内規定の検索、過去の資料の探索などの時間を要する作業を代替することで、社員がより本質的な業務に時間を割けるよう支援する。自社内でも、業務で活用できる「プロンプト」を全社員で共有し利用できる仕組みを構築し定型業務の効率化を進めており、このノウハウを顧客にも提供している。

2. 顧客接点DX~顧客理解を深め、質の高いサービスを提供~

「顧客接点DX」では、提案資料の探索や過去の取引履歴の活用に加え、顧客からの問い合わせ履歴に基づいた半自動的な回答生成など、顧客との接点におけるDXを推進する。生成AIが顧客の問い合わせ内容を予測し、質の高い回答を事前に準備することで、顧客とのコミュニケーションがより密になり、顧客提案やサービス品質の向上につながる。これは、社内に蓄積された大量の文書を活用する「RAG(検索拡張生成)」と呼ばれる仕組みによって実現される。

3. プロセスDX~ソフトウェア開発から複雑な業務プロセスまでを効率化~

「プロセスDX」の例の1つは、企業内ITシステムの開発・保守・保全の変革だ。多くの企業でCOBOLや独自言語で実装された数十年前のレガシーシステムが今でも稼働している。長年にわたる改造や機能追加で当初の設計書と大きく乖離し、保守・保全が困難になっている。生成AIにこのようなプログラムを読み解かせ、概要設計書を自動生成することで、熟練者しか把握できなかったシステムのブラックボックス化を解消する。新規運用者が動作仕様を理解できるようになり、システムの保守、改良、刷新が可能となる。

2つ目の例は、従来は慣れた人にしかできなかった判断を伴う複雑な業務フローのAI化だ。業務フローを複数のタスクに分割し、それぞれを専門に解くことができる生成AIで実現し組み合わせることで、業務フロー全体を処理させる「AIエージェント」の活用が進んでいる。企業内のあらゆる業務プロセスを抜本的に効率化する仕組みとして大いに期待されている。

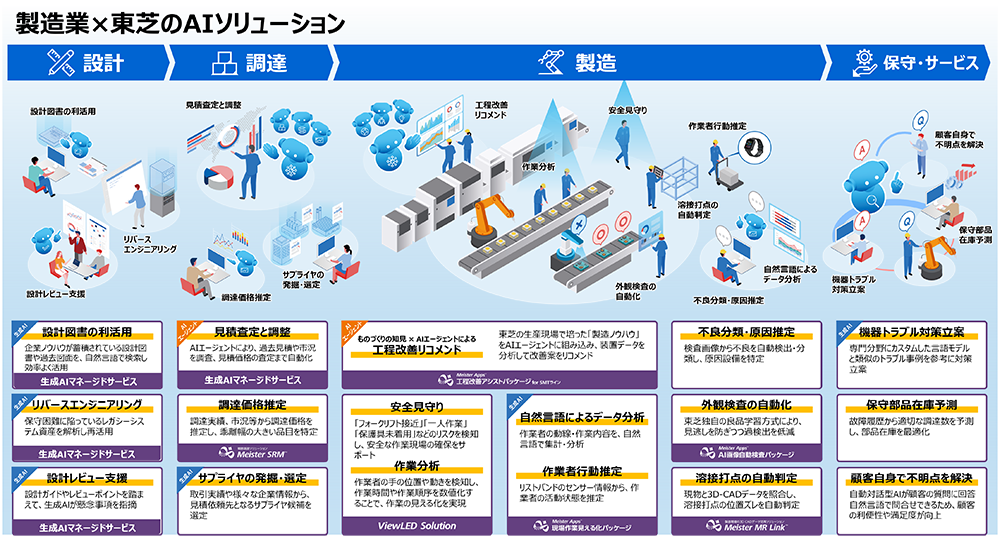

4. モノづくりDX~製造現場のノウハウをAIに継承~

「モノづくりDX」は、製造現場における最も深いレベルのデータ活用を指す。工作機械の稼働データ、温度、湿度、音といった数値データを生成AIが読み解き、分析することで、異常検知や障害発生時の対応指示などを行う。熟練者の経験やノウハウを生成AIによって聞き出し自動的に文書化(記録)することで、未習熟者でも高度な分析や判断のサポートを生成AIから受けることができるようになり、現場力の向上と、熟練者知見の知識継承を実現する。

これらのDXを活用した一例としては、下記のような実績がある。

ある建設会社では、バックオフィスでのDX化は進んでいたものの、現場に直結する事業部門ではアナログ重視の文化が残り、効率的な情報共有や迅速な意思決定を阻む要因となっていた。

各部署が保有する膨大な施工データや技術マニュアルなどが分散しており、全社として包括的にアクセスできない状況があったものを、DX化によって統合的かつセキュアな生成AIサービスを導入した上での業務効率化を図り、製造や施工などに関わる現場への深い理解や知見も助け、業務革新に寄与した。

東芝デジタルソリューションズならではの強み~実績に裏打ちされた深い知見と信頼関係~

生成AIマネージドサービスにおいて他社との差別化を実現しているのは、以下の3つの強みによるものである。

1. ラストワンマイルの技術実現力

生成AIを実際の現場で活用する重要なポイントの1つが「ラストワンマイル」の実現である。生成AIに書類を入力すると及第点の回答は得られるが、実際の現場で使えるレベルの回答品質にはならないことがしばしば起きる。例えば、実現場で使われる書類には複雑な図表が含まれていたり、書類同士の関連性や新旧バージョンがあったりする。顧客の求める回答を精度良く導き出すためには、現場で使われている膨大な書類の実情を考慮したチューニング技術が必要となる。自社内での生成AI活用実績などを通じて、単にデータを投入するだけではなくデータの「入れ方」や「事前処理」に工夫を凝らすことで、生成AIの回答精度を飛躍的に向上させ、「現場で使える生成AI」を提供している。

2. 半世紀以上にわたるAIの取り組み、IT/OTセキュリティ、柔軟なマルチクラウド対応力

東芝は1960年代の手書き郵便番号文字認識から半世紀以上にわたりAIの研究開発と実システム製品開発を実践してきた歴史と技術力がある。実現場において、生成AI単独では顧客の課題を解決することはできず、様々な特徴を持つ独自のAI処理を組み合わせることで、真の顧客課題解決につなげている。

また、東芝は製造業事業者として特にIT/OTセキュリティへの取り組みも強力に推進しており、生成AI活用においても顧客のデータが外部に漏洩しないよう徹底した対策を講じている。さらに、顧客の既存のIT環境に合わせて、各種クラウド環境やオンプレミス環境での利用も考慮している。生成AIマネージドサービスが提供するプラットフォームは、マルチクラウドでセキュアな構成での実装を可能としている。

3. 製造業に根差した業務理解と顧客に寄り添う力

東芝デジタルソリューションズの最大の強みは、東芝グループが長年培ってきた製造業の深い業務理解にある。顧客が保有する製造現場の様々な製造データ、部品調達、品質管理といった業務プロセスの情報、熟練者のノウハウなど、製造業特有の知見を生成AIの活用に落とし込むことで、顧客の課題の「かゆいところに手が届く」ソリューションを提供できる。

「単にAIを導入するだけでなく、顧客の業務プロセスを深く理解し、どこに生成AIを適用すれば最大の効果が得られるかを共に考え、最適な提案を行う『お客様に寄り添う力』は、顧客との長期的な信頼関係を築く上で不可欠だと考えています」と園尾氏は語る。

人材不足への対応とノウハウ継承の未来

少子高齢化が進む日本において、熟練者のノウハウ継承は喫緊の課題である。東芝デジタルソリューションズは、生成AIを活用することでこの課題にも積極的に取り組んでいる。

例えば、AIエージェントを特許創出活動に活用している。

特許創出活動では、若手技術者が先輩技術者を前にアイデアを発表し内容を練り上げる場がある。特許創出に慣れていない若手技術者の素案には抜け漏れが多く、幾度も先輩技術者とのレビューを繰り返す必要があった。

「提案するアイデアが往々にして、先輩から見れば『よくあるやつ』だったり『観点が抜けている』との指摘にもなり、若手社員にとっては鬼門になることもある。せっかくの柔軟な発想がちゅうちょされては台無しだし、かといって指摘を緩めれば品質の悪い特許になり本末転倒です」と小山氏は語る。

そこで、AIエージェントを活用し、先輩技術者の役割を持つ指摘エージェント、知財担当の役割を持つ調査支援エージェントなどを用意し、若手技術者が自由に使って質の高いアイデアを創出できるようにした。若手技術者は、AIエージェントに相談しアイデアをブラッシュアップすることで、先輩技術者と質の高い議論ができるようになったという。

「AIエージェントを使って気兼ねなくアイデアを練り上げ、同時にどこに特許性があるか、抜け漏れがないかを事前に学ぶこともできます。先輩技術者の業務時間の節約にもなり、最終的には優れた特許が生まれるという好循環につながっています」と小山氏は言う。

先輩技術者や知財担当のレビュー知見をAIエージェントに組み込んでいくことで、専門技術領域に特化したノウハウがAIエージェントによって継承されるだけでなく、追加強化され次世代に引き継がれていく1つの仕組みとなる。

また、熟練者の作業判断基準や障害時の想定作業を生成AIによって聞き出し記録するAIエージェントを実装し現場導入することで、これまで文書化が困難であった「熟練者の暗黙知」を取り出すことが可能となる。既存の作業報告書や対応マニュアルと組み合わせることで、未習熟者が作業する際に、その状況に合わせた熟練者のノウハウを提示することができ、生成AIを活用したOJT(On-the-Job Training)を効率よく実現することも可能である。技術習得そのものも生成AIによって実現できると考えており、リスキリングの促進や、企業が重点領域に人員を配置し、新規ビジネスへシフトしやすくなる社会の実現を目指している。

優しい社会の実現こそ、生成AIが必要

東芝デジタルソリューションズは、生成AIを単なる「道具」として捉えるのではなく、人々の働き方や生活を豊かにするための「パートナー」として位置づけている。情報収集、ミーティング調整、定型作業などの周辺作業業務をAIが肩代わりすることで、人は本来の業務の楽しさややりがいに時間を費やせるようになり、そこに「ゆとり」が生まれる。このゆとりが働き方改革の本質であり、ゆとりは人と人とのコミュニケーションを深め、より優しい社会を築くことにつながると考える。

また、デジタル化が進む社会では、デジタル弱者と呼ばれる人々の増加が懸念されているが、生成AIは自然言語での対話が可能であるため、このような人々もAIと気兼ねなく接し、情報のみならず社会システムにアクセスできるようになる。AIの存在が自然に社会に溶け込み、その存在を感じさせないほど身近になることで、デジタル社会は「怖いもの」ではなく、誰もが豊かな生活を送れる場へと変貌を遂げるだろう。

さらに、東芝デジタルソリューションズは国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)と共同で、日本語に特化した大規模言語モデル(LLM)の開発にも取り組んでいる※1。これにより、日本語の文章に適した高精度な生成AIが実現し、日本の企業や社会が抱える課題解決に貢献できると期待される。

※1 「東芝デジタルソリューションズとNICT、大規模言語モデルを用いた検索拡張生成(RAG)の品質向上に向け共同研究を開始」

https://www.global.toshiba/jp/news/digitalsolution/2025/04/news-20250409-01.html

また、将来的には、量子コンピューターのような次世代技術との融合により、AI活用に伴う電力消費量の増加などの世界規模の社会課題を解決することも視野に入れている。

東芝デジタルソリューションズは、生成AIをフックに、これまで手薄だった領域のシステム構築や保守管理を担うことで、事業領域の拡大を目指している。東芝が長年培ってきたビジネス知見と経験をAI技術と融合させ、顧客の業務システム全体を包括的に支援するソリューションを提供することで、豊かな社会の実現に貢献していく。

参考記事

「対話型生成AI「x-MirAI(クロスミライ)」を構築」

https://www.global.toshiba/jp/company/digitalsolution/case/articles/case2025/omg.html

「生成AI最前線!技術のポイントから、ビジネス活用、そして未来に向けた展望を解説」

https://www.global.toshiba/jp/company/digitalsolution/articles/tsoul/tech.html#tech07