ビッグデータ時代の羅針盤:大容量HDDに挑み続ける技術者たち

2025/10/24 Toshiba Clip編集部

この記事の要点は...

- データセンターを支えるストレージデバイス、HDD

- 技術を集結して実現した12枚の磁気ディスク積層技術

- データの大容量化に挑み続ける、HDD開発への想い

スマートフォンでSNSを見たり、好きなアーティストの動画をストリーミング再生したりする。そんなありふれた日常を実現するため、今この瞬間もインターネット上を膨大な量のデータが飛び交っている。これは、もはや当たり前のこととして認識されているのではないだろうか? そして、ワンクリックで送られてくるデータの保管元がデータセンターであることも、多くの人にとって、もはや当たり前のこととして認識されているかもしれない。

だが、そのデータセンターについて、皆さんはどれほどのことを知っているだろうか?

「たくさんのサーバーが設置されているところ」「どこにあるか分からない」「大量の電力が必要」など……。どれも、正しい認識である。そしてもう一つの大きな特徴が、「膨大なデータが保存されている」ということだ。

膨大な量のデータの保存を担うのが、本稿の主役であるハードディスクドライブ(以下、HDD)だ。本稿では、データセンターをはじめ、あらゆる場所でデータの記録装置として活躍するHDDの現在と未来について、国内で唯一HDD製造を手がける東芝デバイス&ストレージ株式会社の技術者に話を聞く。

HDDはデータセンターの要

身近なところでストレージデバイス(記憶媒体)と言えば、パソコンに使われるSSD(ソリッドステートドライブ)とHDDに加えて、スマートフォンやゲーム機などで利用されることの多い、SDカードなどのフラッシュメモリーカードが思い浮かぶ。SSDやフラッシュメモリーカードは、半導体メモリーにデータを記録するため、「高速な読み書き」と「落下などの衝撃に強い」という特徴がある。一方、HDDはSSDに比べて速度は劣るが、「長期保存が可能」で「大容量かつ安価にデータを保存できる」という強みを持っている。

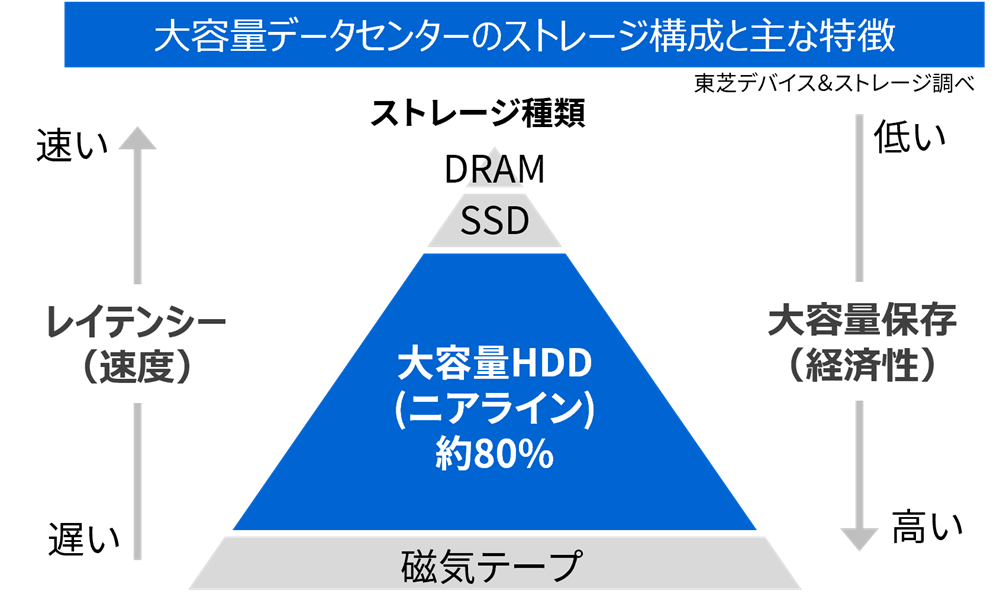

データセンターでは、大量のデータを保存し、リクエストされたデータを高速で送り出すことが求められる上に、保存されたデータを長期間、安全に保管する信頼性も重要な要素である。そのために、頻繁にアクセスするデータをSSDに記録し、比較的使用頻度が低いデータをHDDに記録するといった使い分けにより、「速度・容量・信頼性」のすべてを満たす、効率的な運用を実現している。 実際にデータセンターで使われるストレージデバイスのうち、全体容量の約8割はHDDで、残りをSSD、DRAM(ダイナミックランダムアクセスメモリー)と、さらに使用頻度の低いバックアップデータ保存用として磁気テープを使った記憶媒体が担うという構成になっている。

AIや自動運転、IoTといった次世代技術がさらに多くのデータを生み出す未来において、データセンターが扱うデータ容量はますます高まっていく。これに対応するHDDに期待される役割と求められる性能もますます高まっている。

データの読み書きは巨大な旅客機を地上から1mmの隙間で飛ばすような高度な技術!?

HDDメーカーは世界にわずか3社しか存在せず、東芝は日本で唯一のHDDメーカーである。これは、日本はHDDの最先端技術を国内で開発・設計できることを意味する。

「東芝のHDD事業には、国内のサプライヤーとの密な連携という揺るぎない強みがあります。」 そう語るのは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の古谷和浩氏だ。

HDD開発には、常識を超えた驚くべき技術が詰め込まれている。その代表例が、データを読み書きする「ヘッドの浮上技術」である。

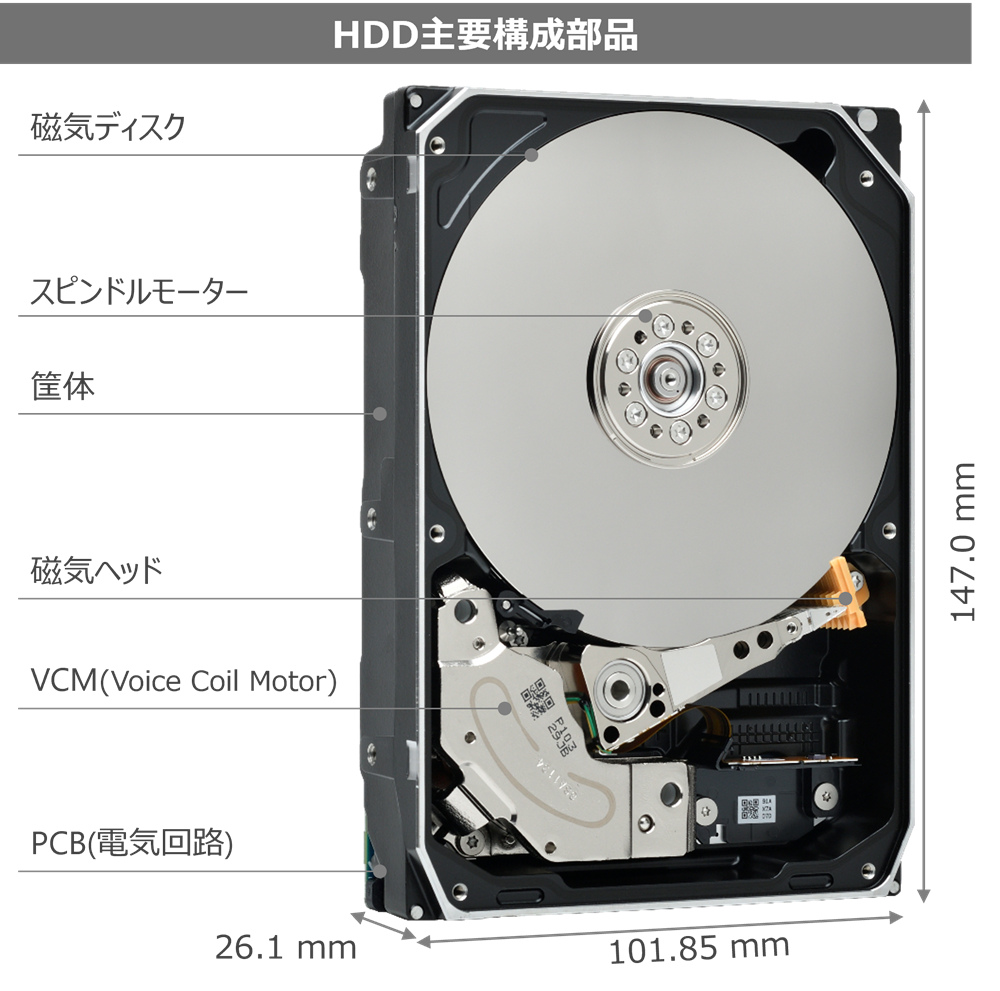

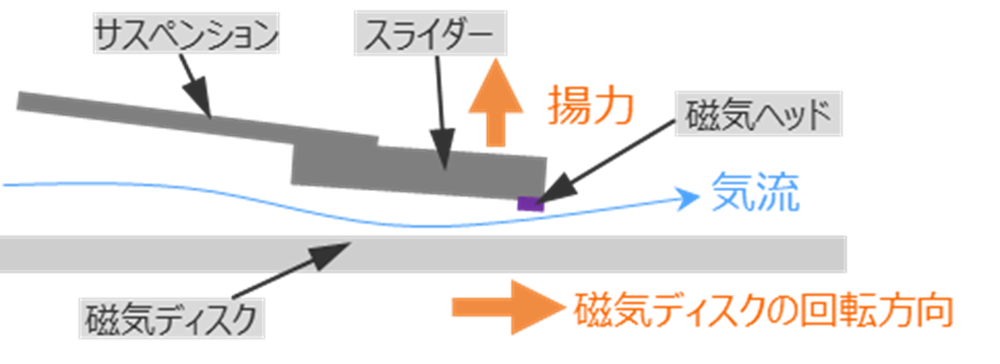

HDDの内部では、高速回転する円盤状の磁気ディスクの上を、磁気ヘッドが動きデータの読み書きを行っている。この磁気ヘッドは、磁気ディスクに接触することは無いが、その隙間は、極わずかだ。そして、長年に亘るHDDの大容量化は、この隙間を狭める技術にも支えられている。現在、磁気ヘッドは磁気ディスクの表面からわずか1ナノメートル(10億分の1メートル)以下という驚異的な間隔で浮上している。これは、全長70mの巨大な旅客機が、地面からわずか1mm以下の隙間を保って飛行することに匹敵するほど、極めて高度な技術なのだ。

「磁気ヘッドは、磁気ディスクが高速回転することで発生する気流に乗せて、浮上させています。空気の気流に乗せて浮上させる技術は以前からありましたが、空気の代わりにヘリウムを充填できるようになったことで、空気抵抗による振動が減り、記録密度の改善につながりました」(古谷氏)

「一方で、スライダーは空気圧で浮上しているため、ヘリウム充填により、スライダー設計の難易度が上がりました。難題を乗り越えることが設計者にとっての醍醐味であり、技術革新の原動力でもあります。」と古谷氏は語る。

磁気ディスクの回転速度は台風の中心に匹敵するほどの風速を生み出すという。その中で、ほんの数ナノメートルの微小なチリや、スライダーのわずかな振動まで考慮し、磁気ヘッドをいかに安定して浮上させるか。それはまさに想像を絶する難題であった。しかも、磁気ディスクの外周と内周では風速が大きく異なるため、その両方の環境で安定して浮上させる設計が求められる。この超精密な空気力学の制御技術こそが、HDDの長期安定性を支える不可欠な要素であるのだ。

12枚の磁気ディスク搭載を実現、大容量化に挑戦する飽くなき探求心

データ容量を増やすためには、記録密度を上げるか、磁気ディスクの枚数を増やすかの二つのアプローチがある。東芝はどちらのアプローチもしているが、後者に対しては「積層技術」で挑み続けている。今回、東芝が12枚の磁気ディスク搭載の検証に成功したことで、HDDの大容量化は、新しいステージへといくつもの階段を上ることとなった。だが、そんな輝かしい実績の影には、数多のブレイクスルーがあった。

従来の10枚から、11枚、12枚と、磁気ディスクを3.5インチの筐体内に収めるには、単純に枚数を増やすだけでは済まない。磁気ディスクの厚さを25%も薄くしたり、磁気ヘッドやアームをさらに薄型化したりと、部品一つひとつの設計をゼロから見直す必要があった。

開発の現場では、「ここを薄くすると、今度はあっちが立たない…」といった、技術的なトレードオフが絶えず発生する。しかし、こうした困難を一つひとつ乗り越えることで、同じ容量でも消費電力や設置面積を抑えることができ、データセンターの運用コスト削減と環境負荷低減という、大きな社会的貢献につながっていると古谷氏は語った。

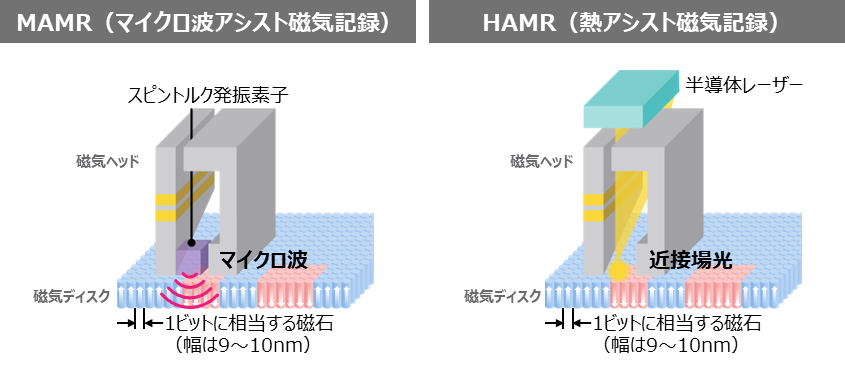

記録密度のさらなる向上には、磁気ディスクへの書き込み技術の進化も必要不可欠である。HDDは、磁気ディスク上に多くの磁石が並んでおり、その磁石のN極とS極の方向を反転させることでデータを書き込んでいく。現在主流となっているMAMR(マイクロ波アシスト磁気記録)は、データを書き込む際にマイクロ波(電磁波)を局所的に照射することで、磁石の方向を反転させやすくする技術である。これは、東芝が世界で初めて効果を実証※し、2021年から第一世代の量産がはじまった技術である。

※ 「世界で初めて「共鳴型マイクロ波アシスト記録(MAS-MAMR)」によるHDDの大幅な記録能力の改善を実証」

https://www.global.toshiba/jp/technology/corporate/rdc/rd/topics/21/2112-04.html

「現在、MAMRの10倍の容量が実現できる可能性があると言われている、HAMR(熱アシスト磁気記録)について研究を進めています」

東芝デバイス&ストレージ株式会社の豊嵜達彦氏は、自身が進めるHAMRの秘めるポテンシャルについて語った。

より高密度にデータを記録するためには、磁石の方向が反転しにくい安定した材料を使う必要があるが、そのままではデータの書き込みが難しくなる。そこで、MAMRはマイクロ波(電磁波)を照射することで、HAMRはレーザーで一時的に加熱することで、磁石の方向を反転させやすくするのだ。

技術の集合体であるHDD開発と、その先にある未来

「東芝のHDD開発チームは、メカ、電気、ソフトウェア、磁気など、様々な分野の技術者が集まる『技術の集合体』なんです」と豊嵜氏は言った。

それぞれ異なる専門分野を持ちながらも、活発に議論を重ねて開発を進めているのだという。

「自分の専門外の視点から意見をもらうことで、思いがけないアイデアが生まれたり、解決策が見つかったりすることも多いんです」と古谷氏。

さらに、古谷氏は続ける。

「自分が設計したものが実際の製品になり、それがデータセンターで稼働していると思うと、大きなやりがいを感じますね。やっぱり楽しいですよね」と笑顔を見せた。

HDDは、一人の力だけでは決して完成しない。様々な分野の技術を学びながら、グローバルな開発に携われることは、エンジニアとして代えがたい大きな魅力であると両氏は口を揃える。

かつてはパソコンの重要な部品としてユーザーの目に触れていたHDDだが、今後はデータセンターの基幹部品として、動画コンテンツやAI、自動運転、IoTなど、今後さらに増え続ける膨大なデータを見えないところで支えていく。HDDの重要性はますます高まっていくだろう。

「ユーザーの前からは消えるかもしれないが、HDDそのものがなくなるわけではない。むしろ、私たちのデジタルライフを陰から支える重要な存在になった」と、古谷氏は語る。

HDDはこれからも進化を続け、私たちの生活に不可欠な存在であり続けるだろう。東芝は、その明るい未来を切り開くために、日々挑戦を続けていく。

※社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。