福島第一原子力発電所廃炉に立ち向かう!未来を拓く、若き技術者たちの未知なる挑戦

2023/03/31 Toshiba Clip編集部

この記事の要点は...

- 30年から40年間続くと言われる、福島第一原子力発電所廃炉プロジェクトとは?

- 燃料デブリの全貌をつかみ、取り出しへ。装置開発の道のり

- 未来へ続く行程を導くのは、若手技術者の「前向きな姿勢」

2011年3月11日――東日本大震災で起こった福島第一原子力発電所事故から、技術者たちの静かな奮闘が始まった。地道に進められる廃炉への取り組み。それは、30年から40年間続くと見込まれる長期プロジェクトだ。長く苦労の絶えない戦いだが、目の前にいたのは「私たちの取り組みはすべて、世界初の事例になる」という前を向いた技術者たちの姿だった。真摯な挑戦が、未来へ続く道になる。東芝で廃炉に携わる人々が、次々と立ちはだかる壁をどう乗り越え、その先に何を見るのか。彼らの物語に迫る。

若き技術者が一体となって臨む――福島第一原子力発電所・廃炉への挑戦

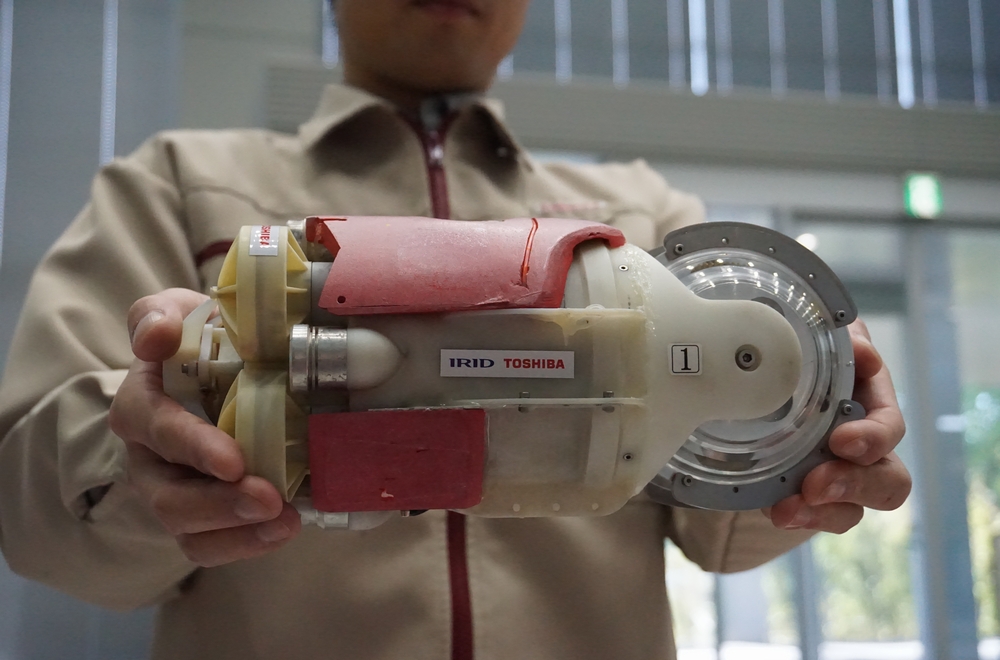

「パスタを持ち上げるトング、という声もありました。その頃に話題になっていた小惑星探査機『はやぶさ2』のように、金属球を打ち込むという発想も。色々な意見を募って案を練り上げた中、“この子”に採用されたのが、氷を滑らずに持ち上げる『氷ばさみ』の仕組みだったんです。もともとこの『氷ばさみ』の発想も、研究所の方が買い物中に実際の氷ばさみを見て閃いたものだったんですよ」

東芝エネルギーシステムズ株式会社 磯子エンジニアリングセンター 原子力機械システム設計部 機械システム設計第三担当 杉浦 鉄宰氏

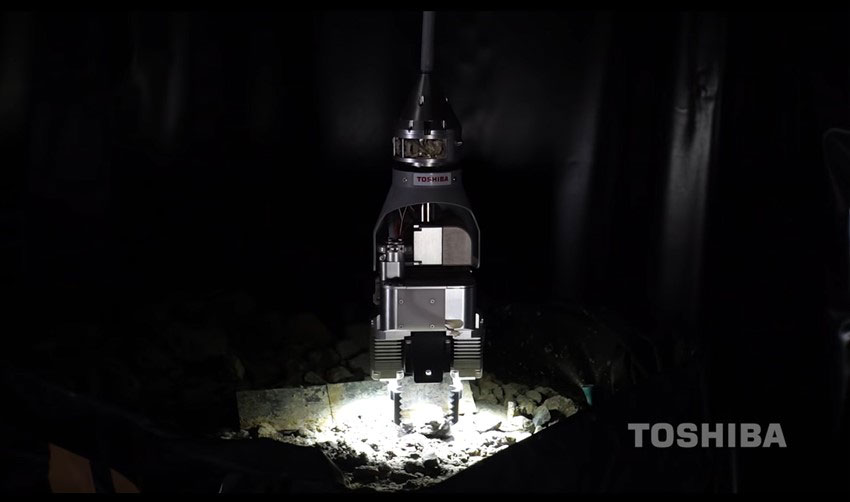

取材が始まるか始まらないかのうちに、杉浦氏は、自身が手掛けた「堆積物接触調査装置」について語り出した。2019年2月、福島第一原子力発電所2号機の原子炉格納容器(PCV)の内部に、杉浦氏らが開発した調査装置が探査に入る。氷ばさみを手本にした装置は、PCV内部の燃料デブリと思われる堆積物をつかみ、持ち上げることに初めて成功した。廃炉に向け、一つの難関を乗り越えた瞬間だった。

福島第一原子力発電所2号機の原子炉格納容器(PCV)内部に堆積した燃料デブリを、堆積物接触調査装置で取り出す

燃料デブリと思われる堆積物をつかむことが画期的とされるのはなぜか――? あの3月11日、福島第一原子力発電所の1~3号機の原子炉圧力容器内にあった核燃料は高熱のまま溶融し、中に溶け落ちた。その核燃料がさまざまな構造物と混じり、固まったのが燃料デブリ。全体で800トン以上も堆積しているとみられる。

震災直後から福島第一原子力発電所の安定化プロジェクトにおいて内部調査を率いる中原貴之氏は、「廃炉プロジェクトが、世界でも例のない困難な取り組みとされるのは、この燃料デブリの存在があるため」と、難題に言及する。彼は震災時現場におり、その切迫した緊張感を肌で感じている者の一人だ。

「PCVの内部は放射線量が高く、人間は近づけません。調査装置を通す孔は決して大きくなく、内部への侵入は困難です。震災により、炉内の状況がどう変わっているかを把握するのも難しい。そこで、燃料デブリを回収するためには、内部の状況を詳しく調査し、さらに堆積物が動くかどうかも確認しなければならなかったのです」(中原)

東芝エネルギーシステムズ株式会社 パワーシステム事業部 原子力福島復旧・サイクル技術部 プロジェクト第三グループ 中原貴之

「調査装置の開発、運用は机上の計画は対応できない――。プロジェクトに携わる中、現場主義の真髄を痛感しました。初めて現場に入ったのは入社2年目のこと。私は現場で作業員の方たちに指示を出す立場にいたのですが、最初は右も左もわからない状態。自分なりに良かれと思ってやったことが、現場には不要だったり、自分が重要でないと思っていたことが現場にとっては大事だったり想定外の出来事がたくさんありました。

さらに学んだことは、彼らが動きやすいよう素早く的確な指示を出すことが必要だということ。現場は常に動いています。時間がかかるとその分お金がかかるのはもちろん、放射線量の高い場所での長時間作業は安全面に支障をきたします。さらに現場では、防護服を着込んで大声で作業をする方たちとやり取りをしました。そばで見ると、怒鳴り合いに見えたかもしれません。でもそうやって、少しずつ信頼関係を築いていきました」(杉浦)

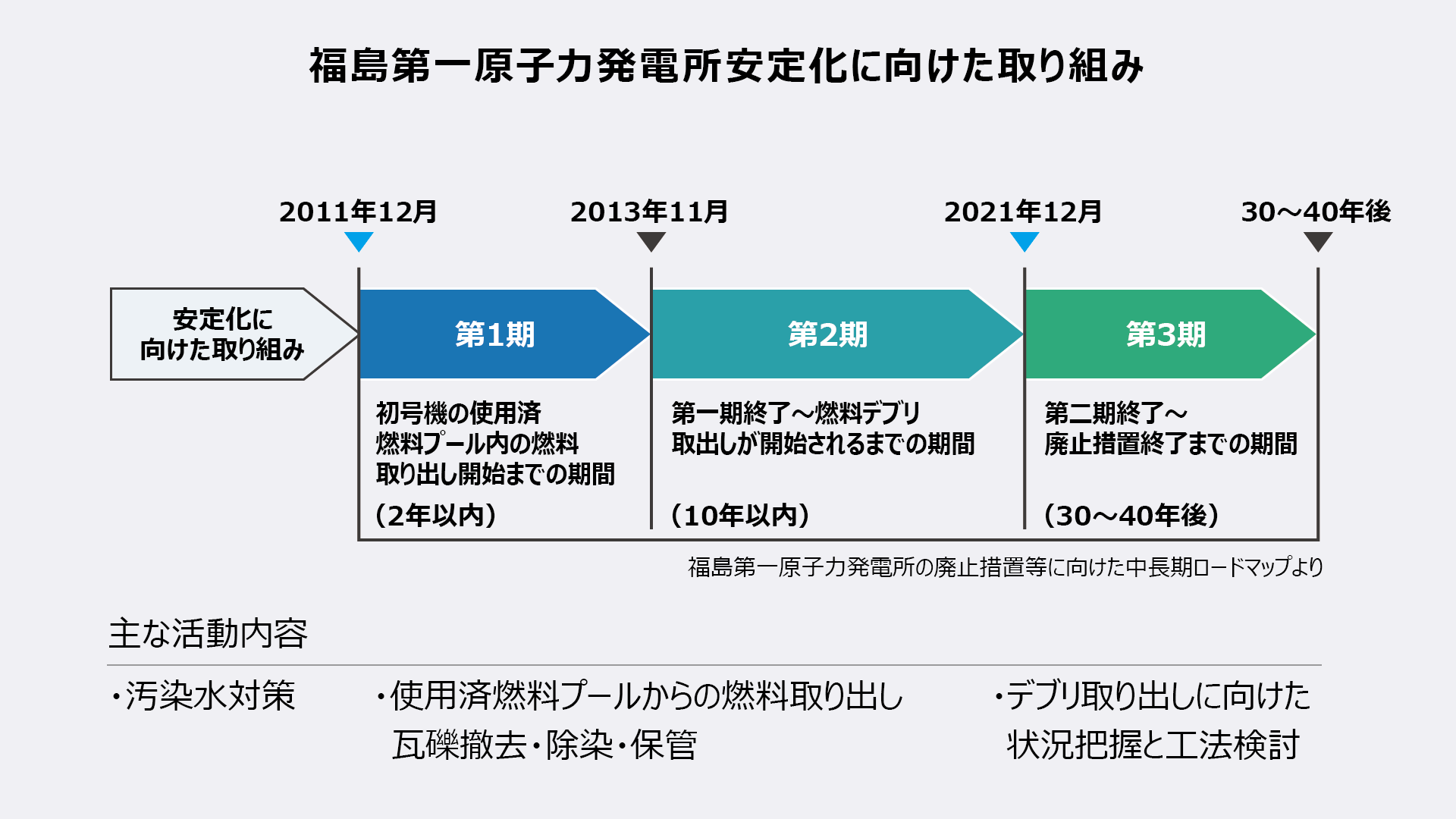

政府が定めた福島第一原子力発電所の廃炉に向けた「中長期ロードマップ」によると、廃炉の取り組みは30~40年間要すると言われているが、その中で現在、PCV内の燃料デブリ取り出しをまさに進めようとしている。東芝は、1960年代から原子力事業に取り組み、建設・保守・安全対応に従事してきた。その知見を生かし、福島第一原子力発電所の廃炉にも携わっていく。

廃炉が完了するまでにいくつかのステップを要する

「私たちは、汚染水対策や燃料取り出し、PCV内の燃料デブリの調査を進めてきました。そこでの最優先は“安全”です。調査に関しては、現場での作業時間が限られる中、動作の一つひとつを10秒ずつでも短縮できれば、安全で確実な作業につながります。施設の模型で入念にシミュレーションを重ねるなど、細かな準備が安全な作業を実現しています」(中原)

すべてが「世界初」となる、前例なき挑戦の実像

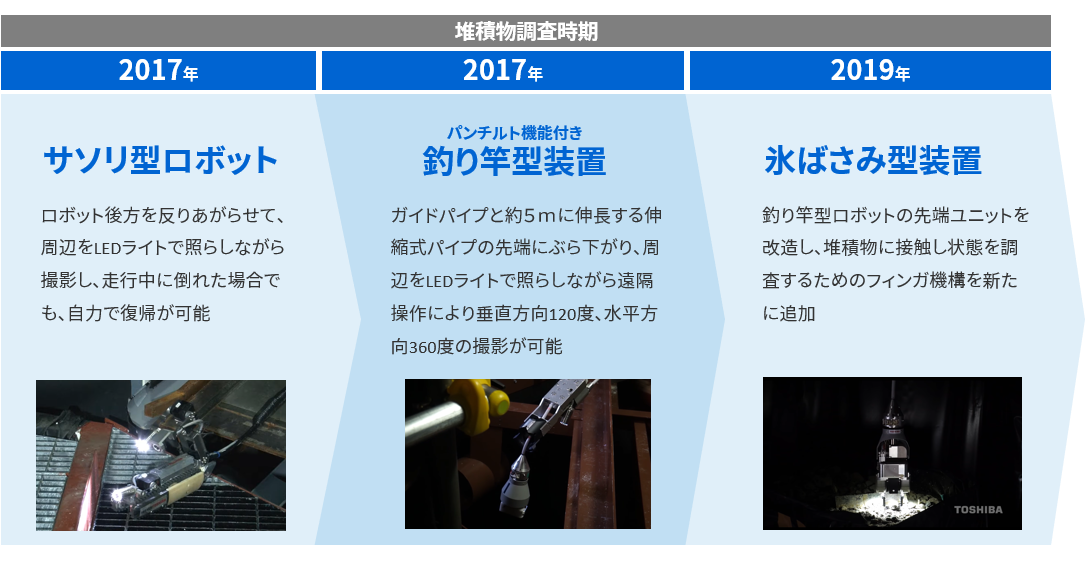

初代は「サソリ型ロボット」、2代目は「釣り竿」、3代目は「氷ばさみ」。これらが、福島第一原子力発電所2号機PCV内を調査した装置たちだ。2017年、サソリ型ロボットの尾に当たる部分に照明を装備し、自走する調査装置が初めてPCV内部に潜入。多くの堆積物が障壁になっている状況を把握した。2018年には、カメラを吊り下げる「釣り竿式」調査装置を投入。PCV底部の撮影に成功する。そして2019年――杉浦氏が「この子」と愛着を注ぐ調査装置が燃料デブリと思われる堆積物を初めてつかみ、燃料デブリ取り出しへの足がかりを確保した。

「釣り竿式では、PCV内部へ到達するまでの狭い場所を通過した後に、カメラと照明の位置を離す工夫をしました。これは、霧がかっているPCV内部でハレーション(強い光が当たる箇所が白くぼやけること)を起こさず、的確に状況を把握するためです。2019年、3代目の装置で堆積物をつかむ動作は、2代目でカメラと照明の間隔を空けるためのモーター機構を転用し、実現したものです」(杉浦)

調査器具を動かすパイプはできるだけ伸長し、カメラは可能な限り小さめに。大きさと機能の着地を見出すため、各部品の専門部署が検討を重ねた。サソリ型ロボットから釣り竿、氷ばさみへ――試行錯誤を繰り返しながら、実践的な調査機能を着実に向上させてきた。

開発の過程で、現場で得た知見を活かしてさまざまな改良を加えてきた

「自分たちが携わっている廃炉には、すべて『世界初』という枕詞がつく」と、中原は例を見ないプロジェクトを語る。廃炉プロジェクトに携わる企業の中でも、東芝は20~30代が主導するのが特徴だ。参照すべき事例がなく、世界初が連続するプロジェクトに、若き技術者が躍動する。

「東芝では入社間もない若手が、プロジェクトを動かす主担当に抜擢されることが多いです。杉浦さんの場合は、装置の改善、現場導入に向けた調整を任されました。そこには、背後でしっかり技術的に支援する熟練技術者がいます。設計図ではわからない原子炉内部の構造、改修した際の知見など、東芝が原子力事業で積み重ねてきたことを丁寧に伝えていきます。未来を思い描いてエネルギッシュに進む若手と、熟練ならではの経験値がうまく融合し、プロジェクトが進められているのです」(中原)

福島第一原子力発電所にて、防護服を着用して作業する様子。

廃炉から次の世代へ―――前を向いて、技術と想いをつなぐ

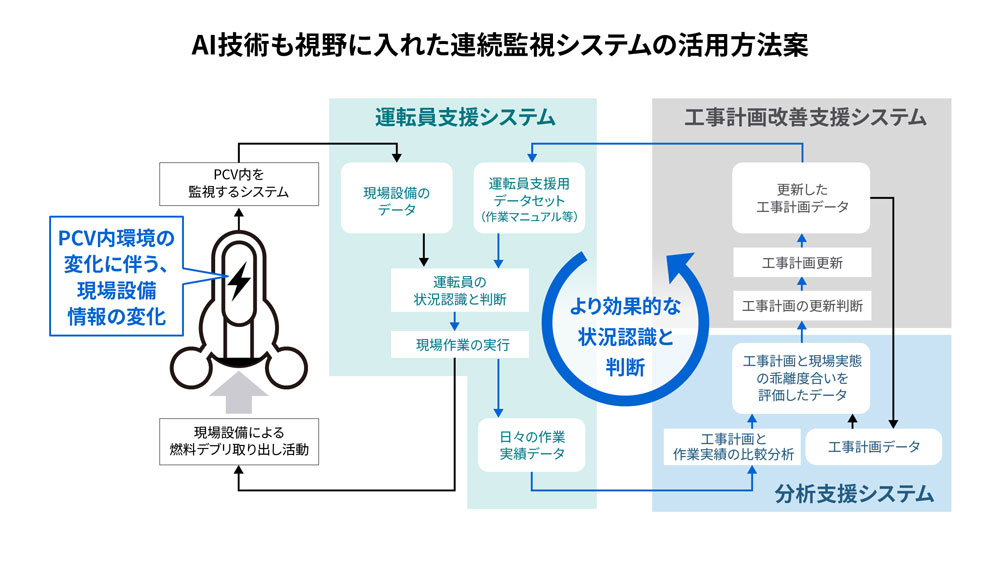

廃炉に向けた行程を確認すると、中原氏らが取り組む燃料デブリ取り出しは、「2号機で試験的取り出しに着手し、段階的に規模を拡大していく」と明記されている。中原氏は東芝の廃炉プロジェクト全体を指揮し、杉浦氏はPCV内部を監視するシステムについて検討を重ねている。

「どのように現場の状況を把握していたら、安全に燃料デブリを取り出していけるか。それを支援する監視システムを開発しています。結局機器を動かすのも、保守に携わるのも人。現場で使えなければ、開発の意味がありません。例えば、燃料デブリの取り出しに向け、空間の放射線量や温度など、約200個の監視項目が列挙されていますが、現場でそのまま使えるわけではありません。

ここで有効なのがデジタルの力です。大量のデータから意味のある情報を抜き出すために、例えば“説明可能なAI”などサイバー上の支援ツールを使いながら処理し、現場の状況を的確・迅速に判断できるシステムが必要です。 PCV内部調査で培った現場の考え方を意識しながら開発を進めています。今後開発フェーズを進め、現場と徹底的な対話ができるようにしていきたいです。」(杉浦)

運転員が現場で的確、迅速に対応できるように、AI技術も視野に入れたPCV内状況監視データを活用する仕組みを検討中

「この考え方は、製造現場などから得られるデータを収集して解析し、価値ある情報として戻すCPS(サイバー・フィジカル・システム)そのものです。初の試みですが、デジタルの力が廃炉にも大きく寄与しています。データ解析に加えて、私たちがプロジェクトで積み重ねてきた現場の知見、東芝の原子力事業の経験値を融合させ、廃炉に貢献していきます」(中原氏)

おぼろげにつかめつつあるとは言え、PCV内部は知られざる領域が広がっている。まだ見ぬ障壁は、今後も立ちはだかるに違いない。長く続くプロジェクトに、技術者たちはどのような眼差しを注ぐのか。

「幼い頃からロボット研究者を志してきました。福島出身の友人がいたこともあり福島第一原子力発電所の災禍は他人事に思えず、ボランティアに参加したこともあります。今、調査装置の開発に携わりつつ、福島のために尽力できている。自分がやりたいことで人の役に立てるなら、これ以上望めることはありません。誰かがやらなければいけない。そんな取り組みの一端に携わっているのが私の誇りです」(杉浦)

「原子力発電所の建設に携わりたい――そのような思いで東芝に入社したときに、震災が発生しました。人生をかけ、事故が起こってしまった原子力発電所の後始末をし、信頼を取り戻したいと思っています。杉浦さんをはじめ、若手も現場で経験を重ねています。彼らが技術者として脂が乗ってきた頃に、さらに大きなプロジェクトが待っているかもしれません。現場での意識、気づきまで含めてしっかりと継承し、次の世代につなげていければと思います」(中原)

燃料デブリの取り出しは、遠大なプロジェクトの一端に過ぎない。長い道のりだが、そんな状況をものともしない前向きさ、明るさが彼らにはあった。「自分達が携わったものが形になり、それが活躍して一歩一歩進んでいくのを目の当たりにすると嬉しい。暗くならずに、楽しくやっていきたい」と中原氏は語る。震災があった当時、現場にいた周囲の先輩達を見て学んだ矜持だ。その明るさには、落ち着きだけではなく、良い未来を創っていこうという確かな意志が滲んでいた。長いトンネルの先には光がある。彼らの取り組みが無数に積み重なった先に、未来の福島、明るい社会が望めるだろう。

![]()