東芝の「AI技術者教育」って実際どう!?受講者3人に聞いてみた!

2025/10/31 Toshiba Clip編集部

この記事の要点は...

- 約60日間の体系的かつ実践的な「東芝AI技術者教育」が、若手人材のAI活用力を底上げ

- 第一線で活躍する現役の講師陣のサポートを得ながら、実業務と結びついた課題設定を行うことで“使えるAI”の視点と行動が育まれる

- 受講を経て広がる実装力と提案力――次世代を担うAI人材の成長を加速

生成AIの台頭に象徴されるように、AI技術は急速に進化し、あらゆる業務領域でその活用が求められている。

東芝グループが2019年から展開するのが、社員を対象としたAI教育プログラム「東芝AI技術者教育」だ。講義と実習を組み合わせ、実業務に根ざしたテーマで最終課題に向き合う。AI研究の第一線で活躍する東京科学大学 川上玲准教授と東京大学 中澤敏明客員研究員に本教育の立ち上げ時から講師をお願いしている。受講者はAI技術の最前線に触れながら、自らの業務での適用を模索していく。

この濃密な時間を経て、現場にどのように知見を持ち帰り、実践へどう活かしていけるのか――2024年度プログラムで優秀者に選ばれた3人との対話から、そのヒントを探っていく。

現役の講師陣たちと走り抜ける60日間。先端と現場をつなぐAI教育

AI技術は社会やビジネスの構造を根本から変えつつあり、企業にとってその活用と人材育成は、今や避けて通れないテーマとなっている。東芝では2019年より、グループ全体のAI人材の底上げを図るため、独自のプログラム「東芝AI技術者教育」を始動した。東芝では、AI技術者人材が年々増えており、2019年の750人から3倍以上の2300人超まで拡大した。

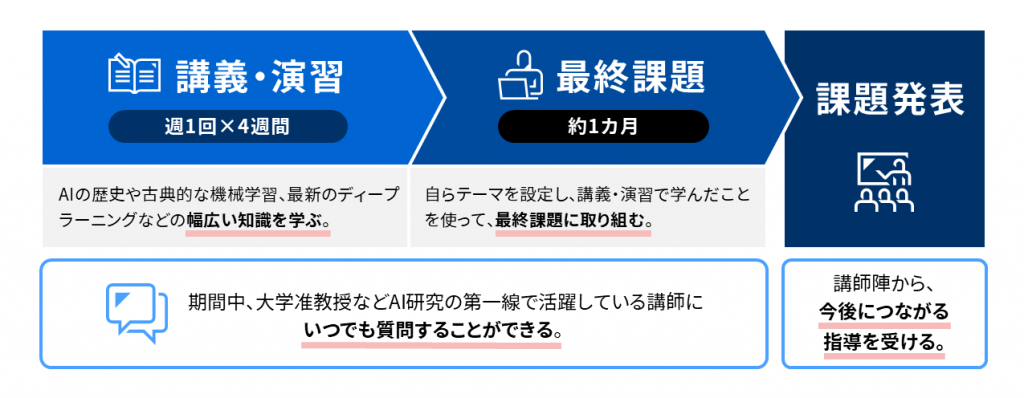

本プログラムは、東芝グループ内のAI教育体系において最上位に位置付けられている。講師にAI研究の第一線で活躍している研究者を迎え、週1回で4週間にわたる講義・演習と、1カ月間に渡る最終課題実習を行うというものだ。2024年度上期・下期の優秀者3名が、その実像を語ってくれた。

福原「プログラム自体は2019年から始まっていて、これまでに500人以上が受講しているという実績を知っていました。以前から希望を出し続けて、入社4年目でようやく受講の機会を得ることができました。受講当時はAI系ラボで電力関係のテーマに取り組んでいて、プログラムでもそのテーマに取り組みました」

寺田「インフラ領域に関わる機械系の研究開発に携わっています。機械系分野でもAIを活用した研究テーマは多く、勉強すれば汎用的なスキルになりそうだと考え、手を挙げました。統計学を勉強しており、隣接する分野でもある機械学習を勉強してみたいと思ったのもきっかけです。以前AI系のラボと共同で仕事をする機会があり、そこでAI活用の可能性や考え方に触れていたことが今回の受講の背景にもなっています」

大島「私は社内の新規事業を推進する部署に所属していて、お二人のように業務でAIの技術に触れる機会はないのですが、上司の後押しがあって参加を決めました。今の職場にはコンピュータエンジニア出身の方が多くて、新規事業を考える上でもAIの知識はもう欠かせないと感じていたんです。受講前にはしっかり予習して臨みました」

講義・演習では、座学に加えてハンズオン形式の課題実習が行われる。単なる知識のインプットにとどまらず、実際に手を動かして理解を深める構成が、受講者たちに強い印象を残した。

寺田「理論のインプットと演習が密接に連動していた点が印象的でした。実際に手を動かすことで、難しい内容も自分の中に自然と落とし込めたと思います」

大島「そうですね、私も手を動かすプロセスがとても印象に残っています。講義の中で、環境構築やモデルの選択など、自分で操作してみることで、『なぜこの手法を選ぶのか』といった技術的な判断の前提に少しずつ触れることができました。たとえば、アルゴリズムが複数ある中から最適なものを選ぶには、どういう視点が必要か――そういった部分は、座学を聞くだけではなかなかつかめません」

福原「アルファ碁の仕組みのような高度な内容までカバーされていたのは印象的でしたね。また、講師の先生方が非常に率直な意見を伝えてくれるのもよかったです。『AIを使うことが最善とは限らない』といった現場目線のリアルなコメントは、実務につながる学びになっています」

大島「私はエンジニアではありませんが、だからこそ、技術の根底にある考え方に触れられたことが貴重でした。AIツールがどう動いているのか、その仕組みの一端を体感として理解できたのは大きな収穫です。それに加えて、講義中も講師とのやり取りがしやすかったです。やりたい目的に対してどのようなアプローチが最適なのか、選択肢を色々ご提示いただくなど、かなり親身になってくれましたね」

寺田「そう、講義中は受講生の質問が活発で、最初はためらいもありましたが、『自分も聞いていいんだ』と思える雰囲気です。普段の業務ではなかなか掘り下げられない領域にまで踏み込んで聞くことができました」

現場の声に耳を傾けながら設計されたこの教育プログラムは、技術者一人ひとりの挑戦を後押ししている。では、実際に最終課題で彼らはどのようなテーマに取り組み、どんな気づきを得たのか。次のパートでは、1カ月にわたる最終実習を掘り下げていく。

現場の課題をAIで解く――—自ら考え、実装し“次世代の担い手”へ

プログラム後半の1カ月間では、受講者が自らテーマを設定し、実業務に即したAI活用に挑戦する。現場で直面しているリアルな課題をベースに、AIの手法選定から実装、結果の考察までを自分の手で行うという実習だ。

大島「東芝社内の新規事業創出コンテスト『みんなのDX』で選ばれた新規事業をベースに、『パッケージデザインの自動生成』というテーマに取り組みました。この事業は、商品デザイナー向けに魅力的なデザインを効率的に作ることを支援するサービスです。実際の販売データを使った商品のクラスタリング分析と、そこから得られた売れるデザイン傾向に自社ブランドイメージなどを加味したデザイン案作成を想定しています。ここにAIを活用することができれば、より効率的かつ効果的な支援ができると考えました。AIを本格的に学ぶこと自体が初めてでしたが、実務にAIをどう持ち込むかを考えるプロセス自体が、すでに学びになっていたように思います」

福原「大島さんのテーマは、技術以外の領域にもAIの可能性があるという点で、とても刺激になりました。私は、もともと業務でAIに触れていたこともあり、『衛星画像を用いた発電所の稼働推定』というテーマを事前に決めて参加しました。無料でアクセスできる衛星画像で火力発電所の様子を画像認識で確認し、稼働状況を推定するものです。研究所での経験と知見が、そのまま今回のテーマに活きました。実習中の1カ月間、腰を据えてAIの活用を考え、向き合う。その時間も収穫でした」

寺田「僕は『熱交換器の配管経路最適化』というテーマに取り組んでいました。具体的には、電車の中にある空調の配管を、どのような経路であれば効率よく冷却できるかを研究していました。僕の場合は、当時の業務で行き詰まっていたテーマがあり、それをどうにかしたいという思いがスタート地点。ちょうどAIが得意とする探索や最適化が活かせそうな内容だったのも良かった。AIは人間にはない発想でアイデアを提示してくれるという印象があり、そこに期待していた部分もあります。得られた成果は業務にもフィードバックできる内容で、非常に実りある経験になりました」

このプログラムの本質は、AIの知識や技術を学ぶことにとどまらず、自分なりの視点でその可能性を探り、実務や興味関心とどう結びつけるかを考える力を養う点にある。自由な発想と実践を通じて、受講者たちはそれぞれの「AIとの関わり方」を見つけていった。

また、参加者たちは互いのテーマ設定にも大きな刺激を受けていた。大島氏は「福原さんや寺田さんのように、実務に即したエンジニア的な視点でAIを使う方もいれば、自分の興味を軸にテーマを設定している方もいて学びになりました」と振り返る。社会実装を意識したテーマに限らず、自由な発想でAIの可能性を広げていくこと。それもこの教育プログラムが提供する、大きな価値のひとつだ。

では、1カ月にわたる実習と、そこでの試行錯誤を経て、彼らは何を感じ、どんな変化を得たのか――。受講後に見えてきた気づきや展望に迫っていく。

技術を使い、価値を創る——AI教育で得た視点

4日間の講義・演習、1カ月間の実習を通して、AIを“教わる”立場から“使いこなす”立場へと変化した受講者たち。技術への理解が深まるにつれ、AIとの向き合い方にも変化が表れていった。

寺田「これまでは、自分で一から試行錯誤して技術を習得することが重要だと思っていましたが、現場で本当に役立てるには“既存のものを上手に使う”視点も必要だと気づきました。AIは目的ではなく手段であり、何を解決したいのかに立ち返ることが大切ですね」

福原「AIを実装する側の立場として、1人の研究者が技術を深めるという発想ではなく、チームとして今のAIの進化を活用し、より良いものをより早く実装する方法を考えています。AIを誰でも一定の精度で使える時代こそ、活用領域の発想力が問われるでしょう」

大島「今回の教育で生成AIにコードを書かせるなど、プロトタイプを動かすところまでできたことで、“試してみる”ハードルが下がったと感じました。非技術者だからこそ見える視点と、AI技術を掛け合わせ、新たな可能性を見出していければと思います」

AI技術が社会に広く浸透するなかで、技術者に求められる視点も変わり始めている。単に技術を学ぶだけでなく、現場でどう価値を生み出すか。そして、自らの専門や立場に縛られず、柔軟にAIを活用できる人材が、これからの現場を牽引していく。実装の先にある未来を、彼らは見据えているのだ。

寺田「優秀者として表彰されたことで、社内からの反響は大きく、AI教育自体への関心も高まっていると感じました。AIを適切かつ有効に使える領域を見つけ出し、自ら提案していく力がますます求められる時代です。私自身は、機械系を専門にしつつも、AIのような注目技術に対して感度の高い人材を目指していきたいですね」

大島「人間ならではの感性や思考――そこに価値を見出すことが、AIと共に働くこれからの時代において、とても大切になると思っています。今回の教育を通じて、『AIは万能ではない』『すべてをAIに任せる必要もない』という当たり前のようで見落としがちな視点に気づかされました。だからこそ、感覚的な気付きや個人の多様な考え方の重要性は、今後さらに高まっていくのではないでしょうか」

福原「この教育プログラムは、積極的に取り組めば取り組むほど、それに応じたリターンが得られる設計です。教育の内容自体が非常に良質なのはもちろんですが、加えて『自分の業務にどう活かすか』など、プラスアルファを意識することで、より深い学びにつながります。今後この講座に取り組む人には、ぜひ自分なりの目的意識を持って臨んでいただきたいですね」

学んだことをどう活かすか。それを決めるのはAI教育に向き合っていく一人ひとりの視点と、そしてアクションだ。受講後も続く試行錯誤のなかで、東芝AI技術者教育は“AIとともに働く力”を、静かに、そして確実にインストールしていく。